Анатомия нижней конечности

Нижняя конечность — парный орган, ключевой для передвижения человека. Нога, подвижная часть нижней конечности, включает кости таза: седалищную, подвздошную и лобковую.

В ноге выделяют три секции: бедро, голень и стопу. Бедренная кость — самая крупная и прочная в организме. В верхней части она соединяется с тазовой костью через головку, образуя тазобедренный сустав. В нижней части бедренной кости находятся два мыщелка с суставными поверхностями для соединения с большеберцовой костью и коленной чашечкой, формируя коленный сустав.

Коленный сустав — сложное анатомическое образование, состоящее из бедренной кости, коленной чашечки и большеберцовой кости. Внутри сустава расположены мениски, которые улучшают соответствие суставных поверхностей и равномерно распределяют нагрузку. Они также ограничивают амплитуду движений, защищая сустав от подвывихов и вывихов. Надколенник удерживает сустав в правильном положении и предотвращает смещение. Сустав укрепляют множество связок, участвующих в движении.

Голень состоит из большеберцовой и малоберцовой костей. Большеберцовая кость — основная, выполняющая опорную функцию, а малоберцовая располагается снаружи и укрепляет голеностопный сустав.

Голеностопный сустав формируется большеберцовой, малоберцовой и таранной костями. Таранная кость находится между наружной и внутренней лодыжками, которые являются отростками большеберцовой и малоберцовой костей. Сустав укрепляют прочные боковые связки.

Стопа — самый нижний сегмент нижней конечности, состоящий из множества мелких, прочных костей (плюсна, предплюсна, фаланги пальцев). Сводчатая структура стопы равномерно распределяет массу тела, что помогает удерживать равновесие и способствует передвижению.

Кроме костных структур нижней конечности, стоит отдельно рассмотреть:

- мускулатуру нижних конечностей;

- кровоснабжение ног;

- иннервацию ног.

Онемение ног является распространенной жалобой, с которой пациенты обращаются к врачам. По мнению специалистов, основными причинами этого состояния могут быть нарушения кровообращения, такие как атеросклероз или тромбофлебит, а также заболевания нервной системы, включая диабетическую невропатию и синдром запястного канала. Врачи подчеркивают, что онемение может быть связано с остеохондрозом или межпозвоночной грыжей, когда происходит сжатие нервных корешков.

При возникновении онемения и болей в пальцах ног важно не игнорировать симптомы. Врачи рекомендуют обратиться за медицинской помощью для диагностики и определения причин. В зависимости от выявленной патологии, лечение может включать физиотерапию, медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство. Также полезными могут быть упражнения для улучшения кровообращения и массаж. Важно помнить, что своевременное обращение к специалисту может предотвратить развитие серьезных осложнений.

Скелетная мускулатура нижних конечностей

В состав скелетной мускулатуры нижних конечностей входят мышцы бедер, голеней и стоп, обеспечивающие двигательную активность и перемещение человека. Мускулатура нижних конечностей хорошо развита благодаря прямохождению.

Мышцы бедра делятся на три группы: сгибатели, разгибатели и приводящие. Они обладают значительной массой и способны развивать мощные усилия, влияя на коленный и тазобедренный суставы.

К наиболее значимым мышцам бедра относятся:

- Квадратная мышца бедра состоит из четырех головок и является самой мощной мышцей нижней конечности. Она отвечает за разгибание голени и участвует в сгибании бедра.

- Портняжная мышца — самая длинная мышца в организме, начинается от подвздошной кости и прикрепляется к голени. Участвует в наружном вращении бедра и внутреннем вращении голени.

- Гребенчатая мышца начинается от гребня лобковой кости и крепится к бедренной кости, сгибает ногу в тазобедренном суставе с наружным вращением.

- Тонкая мышца начинается от лобкового симфиза и прикрепляется к большеберцовой кости, участвует в сгибании колена и возвращении ноги в исходное положение.

- Приводящие мышцы бедра (длинная, короткая и большая) начинаются от лобковой и седалищной костей и прикрепляются к бедренной кости. Длинная и короткая сгибают бедро, а большая разгибает его.

- Двуглавая мышца бедра состоит из длинной и короткой головок, прикрепляется к малоберцовой кости и фасции голени, участвует в наружном вращении голени.

- Полуперепончатая мышца начинается от седалищного бугра и прикрепляется к большеберцовой кости, участвует в сгибании голени и разгибании бедра.

- Полусухожильная мышца также начинается от седалищного бугра и прикрепляется к большеберцовой кости, выполняет аналогичные функции.

Мышцы голени делятся на переднюю, латеральную и заднюю группы, влияя на голеностопный и коленный суставы.

К значимым мышцам голени относятся:

- Передняя большеберцовая мышца начинается от наружной поверхности большеберцовой кости и прикрепляется к подошвенной поверхности стопы, участвует в разгибании и приведении стопы.

- Длинный разгибатель пальцев начинается от верхней трети большеберцовой и малоберцовой костей, его сухожилия крепятся ко второй — пятой фаланге, разгибает и отводит стопу.

- Длинный разгибатель большого пальца начинается от внутренней поверхности малоберцовой кости и прикрепляется к пятой фаланге, разгибает большой палец и стопу.

- Длинная малоберцовая мышца начинается от верхнего отдела большеберцовой кости и прикрепляется к костям плюсны, сгибает стопу и проворачивает ее кнутри.

- Короткая малоберцовая мышца начинается от нижней половины малоберцовой кости и прикрепляется к пятой плюсневой кости, выполняет аналогичные функции длинной малоберцовой мышцы.

- Трехглавая мышца голени состоит из икроножной и камбаловидной мышц, прикрепляется к пяточной кости, участвует в сгибании стопы и голени.

- Подколенная мышца начинается от наружного мыщелка бедренной кости и прикрепляется к большеберцовой кости, участвует в сгибании голени и ее внутреннем вращении.

В стопе также имеются собственные мышцы, расположенные на тыле и подошве, которые вместе с мышцами голени участвуют в сгибании, разгибании и отведении пальцев ног.

| Причина онемения ног | Патология, вызывающая онемение | Помощь при онемении и болях в пальцах ног |

|---|---|---|

| Сдавливание нервов | Синдром запястного канала, радикулопатия, диабетическая нейропатия | Изменение положения тела, массаж, физиотерапия, обезболивающие препараты |

| Плохое кровообращение | Атеросклероз, варикозное расширение вен, тромбоз глубоких вен | Ношение компрессионного белья, физические упражнения, медикаментозное лечение |

| Дефицит витаминов и минералов | Дефицит витамина B12, дефицит фолиевой кислоты | Прием витаминных комплексов, коррекция питания |

| Нервно-мышечные заболевания | Боковой амиотрофический склероз (БАС), миастения гравис | Медикаментозное лечение, физиотерапия, поддерживающая терапия |

| Травмы | Переломы, вывихи, ушибы | Иммобилизация, обезболивающие препараты, хирургическое вмешательство |

| Инфекционные заболевания | Диабет, болезнь Лайма | Антибиотики, противовирусные препараты, лечение основного заболевания |

| Заболевания позвоночника | Остеохондроз, спондилез, грыжа межпозвоночного диска | Физиотерапия, лечебная физкультура, медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство |

| Алкоголизм | Алкогольная полинейропатия | Отказаться от алкоголя, медикаментозное лечение |

| Беременность | Сдавливание нервов растущей маткой | Изменение положения тела, ношение поддерживающего белья |

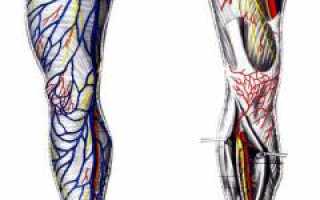

Кровообращение ног

Кровеносные сосуды — эластичные трубки, по которым циркулирует кровь. Они делятся на артерии и вены. Артерии переносят артериальную кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами, такими как аминокислоты, глюкоза и жирные кислоты. Также артерии транспортируют гормоны. Артериальная кровь имеет ярко-красный цвет из-за высокого содержания кислорода. Стенки артерий и вен состоят из трех слоев.

Стенки кровеносных сосудов включают:

- Внутренний слой (эндотелий) — плоский эпителий на базальной мембране, участвующий в восстановлении внутренней оболочки. Содержит рыхлую соединительную ткань, эластические и мышечные волокна.

- Средний слой — состоит из эластических волокон и гладкомышечных клеток. Эластичные волокна позволяют сосудам растягиваться, а гладкая мускулатура регулирует кровенаполнение. Различают три типа сосудов: эластические, мышечные и мышечно-эластические. Крупные артерии, такие как бедренная, имеют больше эластических волокон, в то время как в венах и артериях среднего и малого калибра преобладает гладкая мускулатура.

- Наружный слой — содержит коллагеновые волокна, придающие прочность стенке сосуда.

Диаметр артерий варьируется. Они делятся на большие, средние и мелкие (артериолы). Самая крупная артерия нижней конечности — бедренная артерия.

Артерии нижней конечности:

- Бедренная артерия — продолжение подвздошной артерии, начинается от паховой связки и переходит в подколенную артерию. Отдает множество ветвей, кровоснабжающих ткани ноги, брюшную полость и пах. Главная ветвь — глубокая артерия бедра, кровоснабжающая тазобедренный сустав, мышцы бедра и кожу. Одна из ветвей участвует в кровоснабжении коленного сустава (нисходящая артерия коленного сустава).

- Подколенная артерия — начинается в подколенной ямке, продолжение бедренной артерии. От нее отходят средняя коленная артерия и верхние и нижние коленные артерии, образующие артериальную сеть для коленного сустава. Также кровоснабжает мышцы и кожу голени, делится на переднюю и заднюю большеберцовые артерии.

- Передняя большеберцовая артерия — располагается в передней части голени, отдает ветви к коленному суставу и лодыжкам.

- Задняя большеберцовая артерия — продолжение подколенной артерии, ее крупная ветвь — малоберцовая артерия, кровоснабжающая трехглавую мышцу голени, пятку и малоберцовую кость. Одна из ветвей кровоснабжает длинную малоберцовую мышцу и камбаловидную мышцу.

- Тыльная артерия стопы — продолжение передней большеберцовой артерии, обеспечивает кровоснабжение костей плюсны, предплюсны и фаланг, а также связок, мышц и кожи стопы.

Вены собирают венозную кровь, которая содержит больше углекислого газа и меньше кислорода. Вены менее эластичны, их стенки состоят в основном из гладкомышечных клеток. Скорость кровотока в венах ниже, чем в артериях. Вены нижних конечностей имеют клапаны, позволяющие крови течь только вверх.

Вены делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные вены располагаются в подкожно-жировой клетчатке и образуют венозную сеть.

Значимые поверхностные вены:

- Большая подкожная вена ноги — начинается на тыльной стороне стопы, поднимается к бедренному каналу и впадает в бедренную вену. Иногда бывает двойной и впадает в бедренную вену в разных местах. В нее впадают вены паховой и подвздошной области, а также вены передней брюшной стенки.

- Малая подкожная вена ноги — начинается от наружного края тыльной поверхности стопы, огибает наружную лодыжку и движется по задней поверхности голени. Прободает подколенную фасцию и отдает две ветви: одна переходит в подколенную вену, другая — в ветвь глубокой вены бедра. Большая и малая подкожные вены соединяются (имеют анастомозы).

Глубокие вены нижней конечности повторяют разветвления артерий и имеют такие же названия. Глубокие и поверхностные вены сливаются в бедренную вену, которая поднимается и переходит во внешнюю подвздошную вену в области паховой связки.

Онемение ног — распространенная проблема, о которой говорят многие. Люди описывают это состояние как потерю чувствительности, покалывание или жжение. Основные причины онемения могут варьироваться от временного сжатия нервов, например, при длительном сидении, до более серьезных патологиях, таких как диабетическая невропатия, остеохондроз или синдром запястного канала.

Некоторые пациенты отмечают, что онемение сопровождается болями в пальцах ног, что может указывать на нарушение кровообращения или повреждение нервов. Важно не игнорировать эти симптомы, так как они могут быть признаком серьезных заболеваний. Для облегчения состояния рекомендуется изменить позу, делать легкие физические упражнения и массировать ноги. Если онемение становится постоянным или усиливается, стоит обратиться к врачу для диагностики и назначения адекватного лечения.

Иннервация ног

Иннервация нижних конечностей осуществляется седалищным и бедренным нервами. Седалищный нерв — крупнейший нерв пояснично-крестцового сплетения, формируемый двумя корешками поясничного и тремя верхними корешками крестцового отделов спинного мозга. Он иннервирует заднюю поверхность ноги. Бедренный нерв — самый массивный нерв поясничного сплетения, иннервирующий кожу, сосуды и мышцы бедра.

Основные нервы нижней конечности:

- Седалищный нерв — крупнейший нерв организма с многочисленными ветвями. От него отходят суставная ветвь, иннервирующая капсулу тазобедренного сустава, а также ветви к ягодичным мышцам (внутренняя запирательная и близнецовые мышцы) и мышцам бедра (четырехглавая, двуглавая, полуперепончатая и полусухожильная мышцы). В верхней части подколенной ямки седалищный нерв делится на большеберцовый и общий малоберцовый нервы.

- Большеберцовый нерв — продолжение седалищного нерва, отдает ветви к голени и стопе. Он иннервирует икроножную, камбаловидную, подошвенную и подколенную мышцы. Рядом с подколенной мышцей большеберцовый нерв отдает ветви к надкостнице большеберцовой кости и капсуле сустава. Межкостный нерв голени иннервирует сосуды голени и надкостницу большеберцовой и малоберцовой костей, а также голеностопный сустав и некоторые мышцы стопы. Терминальные ветви — медиальный и латеральный подошвенные нервы, иннервирующие кожу, сухожилия и мышцы стопы.

- Общий малоберцовый нерв начинается в подколенной ямке. Его ветви иннервируют переднюю группу мышц голени и кожу передней поверхности голени (поверхностный малоберцовый нерв). Он также иннервирует кожу тыла стопы (промежуточный тыльный кожный нерв стопы) и пальцы ног (тыльные пальцевые ветви).

- Бедренный нерв в области паховой связки делится на три ветви (наружную, внутреннюю и переднюю), иннервирующие четырехглавую мышцу бедра, а также гребенчатую и портняжную мышцы. Бедренный нерв также отдает ветви к коже передней части бедра и внутренней части голени (подкожный нерв ноги, передние и медиальные кожные ветви голени).

Какие патологии приводят к онемению в ногах?

Онемение в ногах связано с заболеваниями, поражающими кровеносные сосуды или нервы нижних конечностей. Иногда онемение ощущается только в пальцах, а в других случаях охватывает всю ногу.

Причиной онемения является раздражение или повреждение поверхностных нервов, что нарушает передачу нервных импульсов и вызывает покалывание, жжение и онемение.

Патологии, вызывающие онемение в ногах:

- ишиас;

- туннельные нейропатии;

- инсульт;

- болезнь Рейно;

- вибрационная болезнь;

- эндартериит;

- варикозная болезнь;

- сахарный диабет;

- атеросклероз;

- тромбоз вен ног;

- травмы ног;

- переохлаждение и обморожение.

Ишиас

Диагностику ишиаса (воспаление седалищного нерва) проводит врач-невролог. Специалист собирает анамнез (информацию о заболевании) и проводит физикальный и неврологический осмотр пораженной конечности. Оцениваются кожная чувствительность, рефлексы и сила мышц затронутой ноги. Для уточнения диагноза применяются инструментальные методы.

Методы диагностики ишиаса:

- Рентгенологическое исследование поясничной области — основной метод для выявления заболеваний позвоночника, вызывающих сжатие и воспаление седалищного нерва. Рентгенография позволяет обнаружить признаки патологий, такие как смещение позвонков, остеофиты (костные выросты) и уменьшение межпозвоночной щели (при остеохондрозе).

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография оценивают состояние позвонков и выявляют повреждения межпозвоночных дисков, мышц и связок. Эти методы точно определяют место и степень сжатия седалищного нерва, что делает их наиболее эффективными для подтверждения диагноза.

Лечение ишиаса в большинстве случаев консервативное (медикаментозное). Важно установить причину заболевания для выбора соответствующей тактики (остеохондроз, остеофиты, межпозвоночная грыжа, смещение позвонков). В период обострения рекомендуется минимизировать физическую активность.

Препараты и процедуры для лечения ишиаса:

- Обезболивающие средства помогают снять умеренную боль, характерную для воспаления седалищного нерва. Обычно назначают анальгетики, такие как ибупрофен, анальгин, парацетамол или аспирин, а также мази или гели на основе кетопрофена или диклофенака.

- Пояснично-крестцовые блокады применяются при сильных и стойких болях в ягодице и ноге. Врач вводит обезболивающее средство (новокаин или лидокаин) или гормональный противовоспалительный препарат (бетаметазон) в определенную точку.

- Физиотерапия дополняет медикаментозное лечение. Чаще всего назначают иглоукалывание, УВЧ (воздействие высокочастотного электромагнитного поля) и магнитотерапию. Эти процедуры уменьшают болевой синдром и ускоряют восстановление тканей. В реабилитационный период также назначают лечебный массаж и гимнастику.

Туннельные нейропатии

Туннельная нейропатия — это состояние, при котором периферические нервы повреждаются из-за сжатия в узких анатомических каналах, таких как щели в апоневрозах и костно-фиброзные или мышечно-фиброзные каналы.

Часто эти нейропатии возникают из-за травм, чрезмерных физических нагрузок и обменных нарушений, например, при сахарном диабете. Наследственная предрасположенность также может способствовать развитию патологии.

Сжатие нервов вызывает воспаление, при котором выделяются биологически активные вещества, увеличивающие проницаемость сосудов. Это приводит к выходу плазмы из сосудов в область воспаления и отеку тканей, что сжимает нервы и вызывает боли и онемение.

Виды туннельных нейропатий, вызывающих онемение ног:

- Туннельная нейропатия седалищного нерва (синдром грушевидной мышцы) — воспаление и спазм грушевидной мышцы. Проявляется онемением и болями на задней поверхности бедра, голени и/или стопы.

- Туннельная нейропатия бедренного нерва — сжатие бедренного нерва на уровне паховой связки. Вызывает боли в бедре (передняя и внутренняя поверхность), голени и стопе, а также нарушение сгибания бедра и возможную атрофию четырехглавой мышцы.

- Туннельная нейропатия наружного кожного нерва бедра (болезнь Рота-Бернгардта) — онемение и боли в передненаружной области бедра, чаще всего из-за сжатия нерва к подвздошной кости при ношении тугих корсетов или ремней. Боль усиливается при ходьбе и стоянии, но проходит в горизонтальном положении.

- Туннельная нейропатия подкожного нерва бедра — сжатие нерва в фасциальной щели выше коленного сустава. Боль и онемение могут ощущаться в передневнутренней поверхности бедра, колене, голени и стопе.

- Туннельная нейропатия большеберцового нерва (синдром тарзального канала, неврома Мортона) — сильные боли и онемение в области пальцев ног и подошвенной поверхности стопы. Может развиваться из-за сжатия нерва варикозно расширенными венами или травмы голеностопного сустава, что приводит к отеку нерва.

- Туннельная нейропатия общего малоберцового нерва — компрессия нерва в месте отхождения длинной малоберцовой мышцы от малоберцовой кости. Характеризуется болями в голени (наружная поверхность), на тыльной стороне стопы и внутренней поверхности первых двух пальцев ног, а также затруднением в разгибании стопы и пальцев.

Инсульт

При инсультах повреждаются участки мозга, отвечающие за движение конечностей. Диагностику инсульта проводит врач-невролог, который распознает симптомы и выполняет неврологический осмотр, дополняя его результатами диагностических методов.

Дополнительные методы исследования:

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография — наиболее информативные способы диагностики инсульта. Магнитно-резонансная томография чаще используется для выявления ишемического инсульта (нарушение кровоснабжения мозга), тогда как компьютерная томография помогает обнаружить геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг).

- Магнитно-резонансная ангиография оценивает состояние сосудов головного мозга, выявляя функциональные и анатомические нарушения артерий и вен. В процессе может вводиться контрастное вещество для улучшения визуализации.

Лечение начинается только после установления причины инсульта (закупорка сосуда или кровоизлияние).

Терапия последствий ишемического инсульта:

- Тромболитики — лекарства, растворяющие тромбы и восстанавливающие кровообращение в мозговых артериях, что предотвращает дальнейшее повреждение нейронов. К ним относятся алтеплаза и рекомбинантная проурокиназа. Их применение ограничено из-за риска перехода ишемического инсульта в геморрагический.

- Нейропротекторы нормализуют обменные процессы в нервных клетках, снижая потребность нейронов в аденозинтрифосфате и защищая их мембраны. К препаратам этой группы относятся пирацетам, цераксон, фезам, циннаризин, оксибрал и другие.

Лечение геморрагического инсульта направлено на снижение артериального давления и остановку кровотечения.

Терапия последствий геморрагического инсульта:

- Антигипертензивные препараты снижают артериальное давление, улучшая прогноз. К ним относятся мочегонные средства (фуросемид, лазикс), бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, атенолол), блокаторы кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем, нифедипин), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, рамиприл, эналаприл). Часто применяются гордокс и контрикал.

- Препараты для укрепления сосудистой стенки нормализуют обменные процессы и ускоряют регенерацию поврежденных сосудов. К ним относятся глюконат кальция, хлорид кальция, викасол и другие.

Если кровоизлияние произошло в доступном сегменте мозга, часто требуется нейрохирургическое вмешательство. Чем раньше проведена операция, тем выше вероятность положительного исхода. В ходе операции удаляют гематому (локализованное скопление крови) либо прямым способом, либо с помощью пункции, эвакуируя ее жидкую часть. Если геморрагический инсульт вызван разрывом аневризмы сосуда, выполняется операция по клипированию аневризмы с использованием специальных зажимов.

Болезнь Рейно

Болезнь Рейно — патологическое состояние, поражающее мелкие артерии. Диагностику проводит врач-ревматолог, учитывая анамнез и клинические проявления. Для подтверждения диагноза требуются дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

Методы исследования для подтверждения диагноза:

- Клинический анализ крови выявляет увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), что указывает на воспалительный процесс.

- Артериальная осциллометрия фиксирует колебания стенок артерий, оценивая их эластичность и общее состояние.

- Дуплексное сканирование позволяет выявить нарушения гемодинамики и состояние артерий.

- Иммунологические исследования обнаруживают аутоантитела, повреждающие клетки, включая сосудистую стенку, а также ревматологический фактор, характерный для аутоиммунных заболеваний.

Пациентам с болезнью Рейно рекомендуется избегать переохлаждения и отказаться от курения. При заболевании, вызванном длительным воздействием вибрации, стоит рассмотреть смену профессии. Лечение обычно медикаментозное, направленное на снятие спазмов периферических сосудов.

Группы препаратов для лечения болезни Рейно:

- Нестероидные противовоспалительные средства обладают противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим действием. Обычно назначают анальгин, парацетамол или ибупрофен.

- Блокаторы кальциевых каналов влияют на сердце и сосуды, блокируя проникновение ионов кальция в гладкую мускулатуру сосудистой стенки, что приводит к расширению артерий и вен. Наиболее часто назначают верапамил, дилтиазем или циннаризин.

- Корректоры микроциркуляции и ангиопротекторы нормализуют кровообращение в периферических сосудах и защищают стенки сосудов. Эффективные средства в этой группе — вазапростан и доксилек.

Вибрационная болезнь

Вибрационная болезнь — патологическое состояние, возникающее при длительном воздействии производственной вибрации, характеризующееся спазмом периферических сосудов. Это профессиональное заболевание требует раннего выявления врачом-профпатологом. Для диагностики используются клинико-физиологические методы, позволяющие определить температуру кожи и исследовать чувствительность.

Методы диагностики вибрационной болезни:

- Холодовая проба выявляет нарушения симпатической нервной системы. Одну стопу помещают в холодную воду, на другой периодически измеряют артериальное давление. При наличии заболевания давление на здоровой стопе повышается более чем на 25-30 мм рт. ст.

- Капилляроскопия позволяет исследовать капилляры под микроскопом. Результаты помогают выявить спазм мелких артерий, что является основным признаком болезни.

- Термометрия нижних конечностей выявляет пониженную температуру кожи стоп. Нормальная температура составляет 27-30ºС, при спазме она может снижаться до 20ºС и ниже.

Для лечения вибрационной болезни применяются медикаменты, расширяющие периферические сосуды и нормализующие кровообращение. Раннее обнаружение симптомов и адекватная терапия способствуют быстрому выздоровлению. Важно полностью исключить воздействие вибрации на организм.

Группы препаратов для лечения вибрационной болезни:

- Вазодилататоры вызывают стойкое расширение периферических сосудов. Обычно назначают никотиновую кислоту (витамин В3 или РР) с пентоксифиллином для устранения спазма.

- Ганглиоблокаторы уменьшают проводимость нервных импульсов по симпатическим нервам, снимая спазм гладкой мускулатуры артерий. Используются бензогексоний или пемпидин.

- Блокаторы кальциевых каналов препятствуют проникновению кальция в мышечные клетки сосудов, снижая их тонус и обеспечивая сосудорасширяющий эффект.

Кроме медикаментов, применяются физиотерапевтические процедуры. Обычно назначают акупунктуру, УВЧ-терапию или лекарственный электрофорез с новокаином или бензогексонием. Эти процедуры помогают снять спазм сосудов и нормализовать периферическое кровообращение.

Эндартериит

Облитерирующий эндартериит — заболевание, поражающее мелкие артерии ног, особенно в области стоп и голеней, что ухудшает периферическое кровообращение и может привести к полной закупорке артерий. Диагностику проводит врач-ангиолог.

Методы диагностики облитерирующего эндартериита:

- Артериальная осциллометрия — регистрирует колебания стенок артерий, позволяя оценить их эластичность. Применяется при частичной закупорке; при полной закупорке колебания не фиксируются.

- Капилляроскопия — изучает капиллярную сеть с помощью капилляроскопа, выявляя патологии, влияющие на микроциркуляцию.

- Дуплексное сканирование — комбинированный метод, включающий ультразвуковое исследование и допплерографию, предоставляет информацию о состоянии сосудов, их форме, просвете и уровне закупорки, а также выявляет нарушения гемодинамики.

- Рентгенография стопы — позволяет обнаружить изменения в костной ткани, включая истончение и признаки остеопороза.

Лечение облитерирующего эндартериита чаще всего консервативное, хирургическое вмешательство применяется в запущенных случаях.

Лечение включает:

- Ангиопротекторы — улучшают стабильность стенок артерий и уменьшают воспаление (например, пентоксифиллин, доксилек).

- Кроверазжижающие средства — снижают вязкость и свертываемость крови (гепарин, фенилин).

- Обезболивающие препараты — важны для снятия боли и отека (аспирин, анальгин, ибупрофен).

- Антибиотики — назначаются при бактериальной инфекции (цефалоспорины, аминогликозиды, линкозамиды).

Кроме медикаментозного лечения, рекомендуются физиотерапевтические процедуры для улучшения кровоснабжения нижних конечностей, такие как диатермия, УВЧ-терапия и теплолечение.

Хирургическое лечение показано при прогрессирующих трофических изменениях, ведущих к омертвению тканей и гангрене, а также при сильных болях в икроножных мышцах в покое. Операция восстанавливает кровообращение с помощью стентов, которые расширяют и фиксируют пораженный участок сосуда.

Варикозная болезнь

Варикозная болезнь проявляется постоянным расширением и изменением формы вен, что нарушает венозный отток. Диагностику проводит врач-флеболог или ангиохирург. Специалист собирает анамнез, выявляет клинические проявления и проводит осмотр конечностей. Для уточнения диагноза применяются инструментальные методы исследования.

Методы исследования для подтверждения диагноза варикозной болезни:

- Ультразвуковое дуплексное сканирование оценивает состояние поверхностной и глубокой венозной системы, выявляя расширенные вены и нарушения кровотока.

- Венография – рентгенологическое исследование вен с контрастом, позволяющее обнаружить расширенные участки и тромбы.

- Магнитно-резонансная томография выявляет признаки варикозной болезни и оценивает состояние окружающих тканей.

Лечение варикозной болезни и флеботромбоза может быть медикаментозным или хирургическим, в зависимости от возраста, пола пациента, стадии заболевания и общего состояния здоровья. На начальной стадии обычно назначается консервативное лечение с эластической компрессией.

Консервативное лечение включает:

- Тромболитики – растворяют тромбы и восстанавливают венозный отток, активируя плазмин. К ним относятся алтеплаза, стрептокиназа, проурокиназа и тенектеплаза.

- Противовоспалительные препараты замедляют воспаление в венозной стенке, уменьшая отечность и боль. Чаще всего используются диклофенак и кетопрофен.

- Противосвертывающие средства (антикоагулянты) замедляют рост тромбов и предотвращают образование новых, снижая активность системы свертывания крови. Обычно назначают клексан, гепарин или фраксипарин.

- Флеботоники и флебопротекторы улучшают венозный отток, стабилизируют мембраны клеток сосудистой стенки и устраняют боль и тяжесть в ногах. Обычно назначают детралекс и антистакс.

При выраженных формах варикозной болезни основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Операция может проводиться традиционным или альтернативным способом. При отсутствии специального оборудования деформированные вены удаляются классическим методом (флебэктомия). Альтернативные методы, такие как склеротерапия (введение пенообразующего вещества), лазерная коагуляция (воздействие лазера на внутреннюю стенку вены) и радиочастотная облитерация (введение радиоволновода для закупорки вены), также широко применяются.

Сахарный диабет

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, характеризующееся недостатком инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови (гликемия) и негативно сказывается на функционировании органов и систем.

При диабете клетки теряют чувствительность к инсулину, что нарушает усвоение глюкозы. В результате в крови накапливается глюкоза, и клетки начинают использовать жиры как альтернативный источник энергии. При метаболизме жиров образуются кетоновые тела (ацетон, бета-гидроксимасляная кислота, ацетоуксусная кислота), которые вредны для организма, особенно для нервной системы и сосудов.

Одним из осложнений диабета является синдром диабетической стопы, возникающий из-за поражения кровеносных сосудов, периферических нервов, костей, мышц и кожи стоп. Он приводит к частым травмам и инфекциям, что может вызвать гнойно-некротические процессы (флегмона, абсцесс, гангрена) и часто становится причиной ампутации.

Проявления синдрома диабетической стопы:

- Снижение чувствительности кожи ног — результат повреждения периферических нервов и нарушения кровоснабжения, что приводит к недостаточному питанию нервных клеток и снижению чувствительности кожи (болевая, тактильная, температурная).

- Онемение в стопах возникает из-за недостаточного кровоснабжения нервной ткани, что нарушает передачу нервных импульсов и вызывает жжение, покалывание и онемение.

- Деформация ногтей — следствие ишемии тканей стопы, приводящее к деградации ногтей и изменению их формы. Также диабетическая стопа подвержена грибковым инфекциям из-за снижения местного иммунитета.

- Перемежающая хромота проявляется тянущей болью в нижних конечностях при ходьбе, вызванной поражением периферических нервов и артерий.

- Трофические язвы — изъязвления кожи из-за нарушения кровоснабжения, приводящие к некрозу и повышенной чувствительности к травмам и инфекциям, обычно локализуются на стопах.

- Гнойно-некротическое поражение стопы развивается на фоне незаживающих трофических язв. Проникновение гноеродных бактерий (стрептококков и стафилококков) через поврежденную кожу вызывает нагноение тканей. При попадании стафилококков возникает абсцесс, а стрептококковая инфекция может вызвать флегмону. Полное прекращение кровоснабжения приводит к гангрене.

Атеросклероз

Атеросклероз нижних конечностей проявляется частичной или полной блокировкой артерий из-за атеросклеротических бляшек. Диагностику проводит ангиолог. При осмотре отмечаются бледность и холодность кожи на ногах. Характерный симптом — перемежающая хромота, проявляющаяся болью и тяжестью в ногах после короткой прогулки. Атеросклероз может затрагивать бедренные, голеневые артерии и артерии стопы.

Для уточнения диагноза врач назначает дополнительные исследования.

Инструментальные методы диагностики атеросклероза:

- Ультразвуковая допплерография (дуплексное сканирование) — выявляет замедление кровотока и атеросклеротические бляшки.

- Компьютерная томография с контрастированием — оценивает состояние стенок крупных артерий (бедренной и подколенной), определяет локализацию и степень поражения, служит основой для выбора хирургического лечения.

- Магнитно-резонансная ангиография — альтернативный метод, не использующий рентгеновское излучение, позволяет точно определить локализацию и степень закупорки артерий.

Лечение атеросклероза может быть консервативным или хирургическим. Рекомендуется исключить алкоголь и курение, следовать антиатеросклеротической диете с низким содержанием углеводов и жиров, а также заниматься физической активностью и контролировать массу тела.

Консервативное лечение включает:

- Гиполипидемические средства — уменьшают всасывание холестерина, способствуют его выведению или снижают синтез (холестирамин, гуарем, медостатин, липанор и др.).

- Ангиопротекторы — защищают внутреннюю оболочку артерий и повышают ее устойчивость к образованию бляшек (этамзилат, пармидин, эскузан, троксевазин).

Показанием для хирургического вмешательства является выраженный стеноз артерий. Методы хирургического лечения атеросклероза:

Виды операций при атеросклерозе артерий нижних конечностей:

- Эндартерэктомия — доступ к сосуду через небольшой разрез, удаление бляшки и восстановление кровоснабжения.

- Протезирование артерии — замена пораженного сосуда синтетическим протезом или сегментом вены пациента.

- Шунтирование — создание дополнительного пути для кровотока с помощью шунта, что позволяет обойти пораженный сосуд.

Тромбоз вен ног

Тромбоз вен нижних конечностей, или флеботромбоз, — это состояние, при котором в венах образуются тромбы, вызывающие частичную или полную закупорку и венозный застой. Обычно затрагиваются глубокие вены бедра и голени.

Согласно триаде Вирхова, флеботромбоз возникает из-за изменений вязкости крови, повреждений стенок вен и венозного застоя. Существуют заболевания, способствующие развитию тромбоза глубоких вен.

Факторы, способствующие тромбозу вен ног:

- варикозное расширение вен;

- травмы ног;

- нарушения свертываемости крови;

- курение;

- избыточный вес;

- сахарный диабет;

- прием некоторых лекарств (например, гормональные контрацептивы);

- длительное неподвижное положение (например, постельный режим).

Флеботромбоз опасен, так как существует риск отрыва тромба из глубоких вен, что может привести к закупорке легочных артерий, коллапсу, шоку и правожелудочковой недостаточности, что часто заканчивается летальным исходом.

Симптомы флеботромбоза:

- Отек конечности — возникает из-за застоя крови в глубоких венах, что приводит к выходу плазмы в окружающие ткани.

- Боль и дискомфорт в нижних конечностях — появляются после коротких прогулок (до 1000 метров). Физическая активность усиливает венозный застой, вызывая растяжение стенок вен и болевые ощущения.

- Онемение ног — непостоянный признак, свидетельствующий о сдавливании поверхностных нервов отечной тканью, обычно ощущается в голени и стопе.

Травмы ног

Наиболее распространенные причины онемения ног у молодых людей — травмы нижних конечностей. Прямое воздействие травмы на нервные окончания нарушает тактильную и болевую чувствительность, вызывая онемение, жжение, покалывание или мурашки в пораженной конечности.

К онемению приводят следующие виды травм ног:

- Перелом костей бедра, голени или стопы часто вызывает длительное онемение отдельных участков нижних конечностей из-за повреждения чувствительных нервов. При осколочных переломах существует риск повреждения нервных структур костными фрагментами.

- Сдавливание нервов нижней конечности может происходить из-за длительного нахождения в неудобной позе, например, сидя со скрещенными ногами, или во сне. В таких случаях наблюдаются временное онемение, жжение и покалывание. При краш-синдроме, возникающем при длительном сдавливании тканей конечности, могут развиваться шок и острая почечная недостаточность из-за высвобождения миоглобина, токсичного для почек.

- Ушиб тканей нижних конечностей — частая причина онемения у спортсменов, таких как футболисты и гандболисты. Чаще всего повреждаются нервы голени и стопы, так как они плохо защищены. Большеберцовый нерв расположен поверхностно в области внутренней лодыжки, и даже незначительный ушиб медиальной лодыжки может вызвать сильную боль, частичную потерю чувствительности и онемение стопы.

Переохлаждение и обморожение ног

Онемение в ногах может быть вызвано переохлаждением или обморожением. Длительное воздействие низких температур вызывает спазм периферических сосудов, ухудшая кровоснабжение тканей, особенно нижних конечностей. Это проявляется побледнением кожи и онемением. При длительном воздействии холода возможны боли, потеря чувствительности и некроз клеток.

Факторы, способствующие обморожению ног:

- узкая обувь;

- повышенная потливость ног (гипергидроз);

- промокшие обувь или носки;

- длительное пребывание в неудобной позе;

- недостаток движений в конечностях;

- сердечная недостаточность;

- заболевания сосудов нижних конечностей (атеросклероз, эндартериит, тромбофлебит, варикоз).

Переохлаждение часто начинается незаметно и может привести к серьезным осложнениям.

Степени обморожения конечностей:

- Легкая степень (1 степень): возникает при кратковременном воздействии низкой температуры. Кожа стоп бледнеет и становится холодной, кровоснабжение снижается. Возможен синюшный оттенок кожи из-за накопления несвязанного гемоглобина. Развивается асептическое воспаление, приводящее к отеку. Онемение связано с повреждением нервных клеток. Характерны жжение и боль в стопе или голени, интенсивность которых варьируется.

- Средняя степень (2 степень): сопровождается выраженной болью и жжением, которые могут сохраняться несколько дней. На пораженных участках кожи появляются пузыри с прозрачной жидкостью, отторгающиеся в течение нескольких недель, при этом происходит регенерация без рубцов.

- Тяжелая степень (3 степень): характеризуется сильной болью из-за разрушения клеток поверхностных и глубоких тканей. На месте обморожения образуются пузыри с кровянистой жидкостью. Спустя 15-20 дней формируется рубцовая ткань. Пораженные ногти могут отторгаться или расти с деформацией.

- Крайне тяжелая степень (4 степень): повреждаются кожа, жировая клетчатка, мышцы, суставы и кости. Температура кожи не превышает 5-7ºС. Пузырей не образуется, наблюдается значительный отек тканей. Поражение нервной ткани и сосудов приводит к полной потере чувствительности.

Причины онемения бедра

Наиболее частой причиной онемения в бедре является поражение седалищного нерва. Сдавление может происходить на уровне спинномозговых корешков, в пояснично-крестцовом отделе или в ягодичной области из-за воспаления грушевидной мышцы. Заболевания нервов и сосудов, вызывающие онемение в бедре, часто приводят к аналогичным симптомам в голени и стопе.

Основные причины онемения бедра:

- ишиас;

- синдром грушевидной мышцы;

- травма бедренного нерва;

- туннельная нейропатия бедренного нерва;

- болезнь Бернгардта-Рота;

- флеботромбоз;

- атеросклероз;

- инсульт.

Синдром грушевидной мышцы

Синдром грушевидной мышцы — это туннельная нейропатия, при которой седалищный нерв сжимается воспаленной грушевидной мышцей. Диагностику проводит невролог, который использует различные тесты для подтверждения диагноза.

В диагностике синдрома грушевидной мышцы применяются следующие мануальные тесты:

- Симптом Бонне-Бобровниковой (боль вдоль седалищного нерва при пассивном сгибании тазобедренного и коленного суставов в пораженной конечности);

- Симптом Гроссмана (удар молоточком по крестцу или поясничным позвонкам вызывает сокращение ягодичной мышцы на стороне поражения);

- Симптом Виленкина (боль при постукивании молоточком по грушевидной мышце).

Для эффективного лечения важно выявить основное заболевание, вызвавшее туннельную нейропатию. Для облегчения боли применяются медикаменты с противовоспалительными и анальгезирующими свойствами.

В лечении синдрома грушевидной мышцы используются:

- Противовоспалительные и обезболивающие препараты снижают отек грушевидной мышцы, уменьшая компрессию седалищного нерва и боль. Обычно применяются местные противовоспалительные средства (кетопрофен, индометацин, нимесулид, диклофенак).

- Миорелаксанты обеспечивают расслабление скелетной мускулатуры, устраняя патологическое напряжение в грушевидной мышце. К ним относятся баклофен и тизанидин.

- Лечебная блокада грушевидной мышцы необходима при неэффективности нестероидных противовоспалительных препаратов. Врач вводит 8–10 мл раствора новокаина или лидокаина в воспаленную мышцу.

- Физиотерапевтические процедуры уменьшают отек и облегчают боль. Рекомендуются лечебный массаж, комплекс упражнений из лечебной гимнастики, иглоукалывание и фармакопунктура (введение медикаментов в акупунктурные точки).

Травма бедренного нерва

Диагностика травматического повреждения бедренного нерва проводится неврологом. В ходе обследования выявляются слабость четырехглавой мышцы бедра, снижение чувствительности на передней поверхности бедра и уменьшение или отсутствие коленного рефлекса. Для уточнения диагноза врач выполняет дополнительные мануальные тесты.

При травме бедренного нерва применяются следующие тесты:

- Симптом Вассермана (боль в бедре при поднятии прямой ноги в положении на животе);

- Симптом Мацкевича (боль в бедре при попытке согнуть пораженную ногу в колене в положении на животе).

Для определения степени повреждения бедренного нерва используются инструментальные методы диагностики.

В диагностике применяются следующие методы исследования:

- Электронейромиография — метод регистрации биоэлектрических импульсов в скелетных мышцах. Исследуется электрическая активность мышц бедра в состоянии покоя и во время сокращений. Этот метод помогает определить степень повреждения бедренного нерва.

- Компьютерная томография позволяет установить место повреждения бедренного нерва и визуализировать объемные образования (например, гематомы), которые могут сжимать нерв.

Лечение травматического повреждения бедренного нерва может быть консервативным или хирургическим. Консервативный подход включает препараты с обезболивающим, противовоспалительным и противоотечным действием.

Лечение травматического повреждения бедренного нерва включает использование следующих препаратов:

- Анальгетики назначаются при умеренных или слабых болях. Чаще всего применяются анальгин и баралгин, а также комбинированные препараты, такие как пенталгин. При сильных болях могут быть рекомендованы новокаиновые блокады.

- Лечебные блокады позволяют вводить медикаменты (анестетики и/или глюкокортикоиды) в область поражения для быстрого эффекта. В качестве анестетиков используются новокаин или лидокаин, а также стероидные гормоны (дексаметазон) для уменьшения воспаления и боли.

- Витамины группы В улучшают обменные процессы и ускоряют регенерацию периферических нервов. Рекомендуется прием витаминов В1, В6 и В12.

- Физиопроцедуры восстанавливают мышечный тонус четырехглавой мышцы и других групп, ослабленных из-за повреждения нерва. Эффективным методом является электростимуляция мышц. На период лечения назначаются лечебная гимнастика и массаж.

Если консервативное лечение неэффективно, может быть проведена операция на пораженном нерве. Тактика операции зависит от характера травмы, степени повреждения нерва и окружающих тканей. Чаще всего выполняется пластика нерва или его реконструкция с использованием эпиневрального шва.

Туннельная нейропатия бедренного нерва

Туннельная нейропатия бедренного нерва возникает при сжатии нерва в области паховой связки. Это состояние требует диагностики и лечения неврологом.

Ключевым этапом является неврологический осмотр, который выявляет двигательные и чувствительные нарушения на передней и внутренней поверхности бедра и голени, а также ослабление или атрофию четырехглавой мышцы бедра. Для подтверждения диагноза используется электронейромиография, позволяющая оценить электрическую активность мышц бедра и степень повреждения нерва.

Лечение туннельной нейропатии бедренного нерва обычно консервативное, с применением лечебных блокад.

В процессе лечения используются следующие препараты и процедуры:

- Лечебные блокады с глюкокортикоидами (дексаметазон) — эффективный метод терапии. Препарат вводится рядом с пораженным нервом, ниже паховой связки, уменьшая воспаление, отек и болевой синдром, что способствует восстановлению нерва.

- Антиконвульсанты (габапентин, прегабалин) облегчают боль, снижая возбудимость нервных волокон, участвующих в восприятии боли.

- Витаминотерапия ускоряет регенерацию нервной ткани, чаще всего назначаются витамины группы В (В1, В6, В12).

- Физиотерапевтические процедуры (лечебный массаж и иглоукалывание) способствуют восстановлению нерва, уменьшая отек и болезненные ощущения.

В редких случаях, если консервативные методы неэффективны, может потребоваться хирургическое вмешательство для декомпрессии бедренного нерва.

Флеботромбоз

Флеботромбоз — заболевание, при котором в глубоких венах нижних конечностей образуются тромбы. Врач-ангиолог диагностирует это состояние, используя симптомы и инструментальные методы исследования сосудов.

Методы диагностики флеботромбоза:

- Дуплексное сканирование — ультразвуковой метод, который сочетает ультразвуковое исследование и допплерографию (измерение скорости кровотока). Он позволяет оценить состояние сосудов и выявить нарушения проходимости. Этот неинвазивный метод также помогает обнаружить проблемы с гемодинамикой (кровоснабжением).

- Венография — рентгенологическое исследование венозной системы с использованием контрастного вещества. Венография выявляет сужения вен и тромбы. Это разновидность магнитно-резонансной ангиографии.

В зависимости от состояния вен и количества тромбов, врач-ангиолог выбирает консервативное или хирургическое лечение.

Консервативное лечение флеботромбоза включает:

- Антикоагулянты — препараты, предотвращающие образование новых тромбов и замедляющие рост существующих. Обычно назначают гепарин или клексан.

- Флебопротекторы — средства, нормализующие тонус венозных стенок и улучшающие лимфатический отток. Известные препараты — троксевазин и диосмин.

- Дезагреганты — препараты, препятствующие склеиванию тромбоцитов и эритроцитов, что снижает риск тромбообразования. Чаще всего назначают аспирин (ацетилсалициловую кислоту).

- Нестероидные противовоспалительные препараты — уменьшают воспаление в стенках вен и обладают умеренным обезболивающим действием. Эти препараты можно принимать внутр

Причины онемения голени

Онемение в голени часто связано с варикозным расширением вен или травмами поверхностных нервов. Заболевания сосудов и нервов, вызывающие онемение в бедре, могут также вызывать подобные ощущения в голени.

Причины онемения в голени:

- ишиас;

- атеросклероз;

- сахарный диабет;

- флеботромбоз;

- инсульт.

Изолированное онемение в голени обычно связано с повреждением большеберцового или малоберцового нерва, а также с окклюзией артерий или тромбозом вен.

Основные причины онемения в голени:

- травма голени;

- варикозное расширение вен;

- туннельная нейропатия общего малоберцового нерва.

Травма голени

Воздействие травматического фактора чаще всего приводит к ушибу мягких тканей голени или перелому большеберцовой и/или малоберцовой кости. Диагностику травм голени проводит врач-травматолог.

При ушибе голени возникает резкая боль в области травмы, со временем появляется отек. Увеличение отека может сдавливать чувствительные ветви поверхностных нервов, что проявляется онемением, покалыванием и снижением тактильной чувствительности. При сильном ушибе, сопровождающемся раздражением надкостницы, может возникнуть интенсивная боль. Для исключения или подтверждения серьезных повреждений требуется рентгенография.

При переломе верхней части малоберцовой кости (проксимальный конец) часто повреждается малоберцовый нерв. Симптомы включают потерю чувствительности на наружной поверхности голени и тыльной стороне стопы, онемение, жжение и слабость мышц, отвечающих за разгибание голеностопного сустава и пальцев. При переломе большеберцовой кости (в верхней части) может повреждаться большеберцовый нерв, что приводит к онемению вдоль этого нерва (по задней поверхности голени и подошвенной части стопы) и слабости мышц-сгибателей.

Для подтверждения повреждений нервов голени используют электромиографию, которая регистрирует электрическую активность мышечных волокон и позволяет оценить степень повреждения нервов.

Лечение зависит от степени повреждения нерва (частичный или полный разрыв) и может быть консервативным или хирургическим. При неполном разрыве применяются обезболивающие препараты (кетопрофен, диклофенак), витамины группы В (В1, В6, В12), средства для улучшения проведения импульсов (прозерин, ипидакрин) и препараты для улучшения периферического кровообращения (пентоксифиллин, доксилек).

Консервативное лечение включает:

- Электромиостимуляцию — электрическая стимуляция нервов и мышц для ускорения восстановления двигательной функции.

- Лечебный массаж голени — ускоряет восстановление нервных волокон и улучшает питание тканей.

- Лечебную гимнастику — развивает атрофированные мышцы с помощью специально подобранных упражнений.

Если консервативные методы неэффективны или выявляется полный разрыв нерва, проводят хирургическое вмешательство. Во время операции сшивают нерв с использованием микрохирургических инструментов и операционного микроскопа, последовательно соединяя волокна нервной ткани.

Туннельная нейропатия общего малоберцового нерва

Туннельная нейропатия общего малоберцового нерва возникает из-за сжатия нервного ствола между малоберцовой костью и краем длинной малоберцовой мышцы, ниже коленного сустава. Этот нерв наиболее уязвим среди нервов нижних конечностей. Патология может развиваться также из-за травмы, хирургического вмешательства на колене или перелома малоберцовой кости.

Диагностику туннельной нейропатии проводит врач-невролог. При обследовании выявляется свисание стопы из-за ослабления мышц, отвечающих за разгибание стопы и пальцев. В запущенных случаях возможна атрофия передней группы мышц голени. Для уточнения диагноза могут быть назначены дополнительные исследования.

В диагностике туннельной нейропатии общего малоберцового нерва используются следующие методы:

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография позволяют выявить деформацию малоберцовой кости и сжатие нерва в одноименном канале.

- Электронейромиография фиксирует биоэлектрические импульсы в скелетной мускулатуре, что помогает оценить степень повреждения нерва.

Консервативное лечение эффективно на ранних стадиях, когда нарушения проводимости нерва не критичны. В таких случаях назначаются лечебный массаж, электростимуляция мышц голени и витамины группы В (В1, В6, В12). Рекомендуются препараты, улучшающие передачу нервных импульсов (ипидакрин, прозерин) и средства для нормализации кровоснабжения (доксилек, пентоксифиллин).

Если консервативные методы не восстанавливают нерв, требуется хирургическое вмешательство. Во время операции выполняется декомпрессия нерва для устранения давления со стороны окружающих тканей, затем проводится пластика общего малоберцового канала с укреплением его стенок.

Причины онемения пальцев ног

Онемение пальцев ног может быть вызвано различными факторами. Этот симптом часто возникает из-за длительного воздействия холода или вибрации, а также повреждения нервов и мелких артерий стоп. Онемение также наблюдается после сильных ушибов в области стопы.

Наиболее распространенные причины онемения пальцев ног:

- обморожение;

- диабетическая стопа;

- эндартериит;

- болезнь Рейно;

- вибрационная болезнь;

- неврома Мортона.

Обморожение

Обморожение ног может вызвать потерю чувствительности, боли, онемение и отмирание тканей стопы. Быстрая первая помощь и лечение снижают риск осложнений, таких как инфекция, полная утрата чувствительности и некроз. При незначительном обморожении охлажденные конечности следует осторожно отогреть и наложить ватно-марлевую повязку для сохранения тепла и защиты кожи от инфекций.

При серьезном обморожении, сопровождающемся пузырями с жидкостью и отеком, необходимо наложить теплоизоляционную повязку на обе конечности. Важно обеспечить пострадавшему обильное горячее питье и обезболивающие, такие как анальгин или парацетамол, а затем организовать госпитализацию. Стационарное лечение включает медикаменты для улучшения кровоснабжения, предотвращения гибели тканей и снижения риска инфицирования.

Для лечения обморожения могут быть использованы следующие препараты:

- Ангиопротекторы – защищают стенки сосудов, повышая устойчивость клеточных мембран и замедляя воспалительные процессы. Примеры: пармидин, троксевазин, эскузан.

- Противосвертывающие препараты – предотвращают образование тромбов в венах. Наиболее часто используется гепарин.

- Антибиотики – назначаются при риске инфицирования кожных покровов, например, при трещинах или ранах. Применяются антибиотики широкого спектра действия: ампициллин, гентамицин, офлоксацин, линкомицин и другие.

Диабетическая стопа

Диабетическая стопа — распространенное осложнение сахарного диабета, возникающее из-за повреждения сосудов и нервов стоп. Это состояние повышает риск травм кожи и тканей, что может привести к инфекциям и нагноению. В тяжелых случаях требуется ампутация конечности.

Диагностику диабетической стопы проводит врач-эндокринолог. Для оценки тяжести заболевания могут потребоваться консультации невролога, окулиста, ортопеда и хирурга. Врач собирает анамнез и осматривает нижние конечности на наличие симптомов: нарушение чувствительности кожи, шелушение, изменение пигментации, отсутствие пульса на артериях стоп, трофические язвы, инфицированные раны, деформации суставов и костей.

Для подтверждения диагноза «диабетическая стопа» применяются следующие методы диагностики:

- Общий анализ крови выявляет воспалительные процессы, такие как лейкоцитоз и повышение скорости оседания эритроцитов. Патогенные бактерии могут проникать в глубокие ткани, вызывая гнойно-некротические процессы.

- Биохимический анализ крови определяет уровень глюкозы и холестерина, способствующего образованию атеросклеротических бляшек.

- Ультразвуковое дуплексное сканирование позволяет оценить состояние сосудов и кровоток в нижних конечностях.

- Рентгенография стоп необходима для диагностики диабетической остеоартропатии, затрагивающей кости и суставы стопы.

- Бактериологический посев из ран помогает определить виды бактерий, вызывающих нагноение и язвы.

Лечение диабетической стопы может быть консервативным или хирургическим, в зависимости от тяжести заболевания, состояния сосудов и наличия сопутствующих заболеваний.

Консервативное лечение включает:

- Противодиабетические препараты — основа терапии. В зависимости от уровня глюкозы назначаются таблетки (манинил, авандия, сиофор) или инсулин.

- Антибиотики применяются при риске нагноения или наличии гнойно-некротического процесса. В начальных ранах часто обнаруживаются стафилококки и стрептококки. Назначаются защищенные пенициллины (амоксиклав), линкозамиды (линкомицин) или цефалоспорины (цефазолин). В запущенных случаях может потребоваться комбинация антибиотиков. Эффективность зависит от уровня сахара в крови.

- Ангиопротекторы улучшают микроциркуляцию и укрепляют сосудистую стенку (доксилек, антистакс, пентоксифиллин).

- Обезболивающие средства (анальгин, кетопрофен, ибупрофен, диклофенак) помогают уменьшить боль и воспаление.

Хирургическое вмешательство необходимо для вскрытия гнойных образований, удаления некротических тканей и восстановления проходимости сосудов. В случае некроза значительной части стопы может потребоваться ампутация.

Неврома Мортона

Неврома Мортона — это туннельная нейропатия, при которой сжимается подошвенный нерв в стопе. Для диагностики необходимо обратиться к неврологу. Важно обратить внимание на такие симптомы, как онемение, жжение или покалывание в пальцах ног, умеренная боль в стопе и ощущение инородного тела между третьей и четвертой плюсневыми костями. Для исключения других заболеваний могут потребоваться рентгенография или магнитно-резонансная томография.

Лечение невромы Мортона зависит от степени деформации стопы. Обычно применяется медикаментозная терапия, а хирургическое вмешательство требуется лишь в запущенных случаях.

Консервативное лечение невромы Мортона включает:

- Физиотерапия. Снижает воспаление, облегчает боль в области сжатия нерва и улучшает кровообращение. Проводится лечебный массаж, акупунктура и прогревание пораженной области стопы с помощью парафина или озокерита.

- Стероидные противовоспалительные препараты. Вводят раствор гормонального средства (дексаметазон) с анестетиком (лидокаин или новокаин) в область наибольшей болезненности. Это помогает устранить воспаление и отек, снижая компрессию нерва.

Хирургическое лечение целесообразно при отсутствии эффекта от консервативной терапии. Существуют разные методы хирургического вмешательства. В некоторых случаях сжимается подошвенный нерв в области предплюсны, что эффективно устраняет боль, но приводит к постоянному онемению третьего и четвертого пальца. Альтернативой является рассечение поперечной плюсневой связки, что уменьшает сжатие нерва и может полностью избавить от онемения и болей в пальцах.

Почему возникает онемение ног при межпозвоночной грыже?

Межпозвоночная грыжа в поясничной области часто вызывает онемение в ногах. Это состояние возникает при выпячивании центральной части межпозвоночного диска (студенистое ядро) наружу из-за разрыва периферической части (фиброзное кольцо). Выпячивание сжимает спинномозговые нервы в поясничной области, формируя седалищный нерв, который иннервирует заднюю поверхность бедра, голени и стопы. Обычно поражение седалищного нерва происходит с одной стороны.

Основные причины межпозвоночной грыжи поясничного отдела — регулярные травмы позвоночника, значительные нагрузки и остеохондроз (дистрофические изменения хрящевой ткани межпозвоночных дисков).

Симптомы межпозвоночной грыжи поясничного сегмента:

- онемение, жжение и покалывание вдоль седалищного нерва (задняя часть ноги);

- слабость мышц задней поверхности бедра, голени и стопы;

- нарушения болевой и тактильной чувствительности вдоль пораженного нерва;

- проблемы с дефекацией и мочеиспусканием.

Из-за чего немеют руки и ноги?

Онемение в руках и ногах может возникать по различным причинам. Этот симптом может указывать на нехватку витаминов, повреждение периферических нервов или длительное воздействие вибрации. В некоторых случаях онемение связано с инсультом.

Основные причины онемения в конечностях:

- Недостаток витамина В12 приводит к анемии и повреждению нервных клеток периферической нервной системы, что проявляется онемением и нарушением координации движений. Дефицит витамина В12 часто возникает из-за поражения слизистой желудка, где париетальные клетки вырабатывают фактор Касла, необходимый для активации витамина. Снижение его выработки может наблюдаться у истощенных людей и вегетарианцев.

- Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, возникающее из-за спазма сосудов (ишемический инсульт) или разрыва сосуда (геморрагический инсульт). Симптомы варьируются в зависимости от пораженного участка мозга и могут включать онемение конечностей, параличи и нарушения сознания. Часто наблюдаются сильные головные боли и дезориентация.

- Полинейропатия – патологическое состояние, характеризующееся множественным поражением периферической нервной системы. Оно может возникать из-за отравления, инфекций или на фоне сахарного диабета. Симптомы включают покалывание, онемение, мышечную слабость и нарушения чувствительности. Обычно поражаются кисти и стопы, затем онемение распространяется на более проксимальные участки.

- Вибрационная болезнь возникает из-за длительного воздействия производственной вибрации, что приводит к поражению артерий конечностей. Симптомы включают онемение, боль и снижение чувствительности. Прогрессирование болезни может вызвать постоянные боли и дегенеративные изменения в суставах.

- Болезнь Рейно проявляется спазмом артерий рук и ног, основными симптомами являются онемение и жжение в пальцах. В запущенных случаях может развиваться ишемия тканей, что приводит к гибели клеток и возможному нагноению мягких тканей.

Почему возникает онемение в ноге и в пояснице?

Боль и онемение в пояснице, иррадиирующие в ноги, указывают на воспаление или защемление седалищного нерва, известное как ишиас. Эта патология проявляется односторонней болью в пояснице, распространяющейся по задней части ноги вдоль седалищного нерва. Боль часто описывается как жгучая или колющая, также могут возникать парестезии — жжение, онемение или покалывание в ноге.

Наиболее распространенные причины ишиаса:

- Остеохондроз — заболевание, при котором поражается хрящевая ткань межпозвоночных дисков, уменьшается расстояние между позвонками. При прогрессировании патологии смежные позвонки могут сжимать спинномозговые корешки, что приводит к компрессии седалищного нерва и вызывает боль и онемение в пояснице и ногах.

- Межпозвоночная грыжа поясничного отдела может сжимать седалищный нерв. Повреждение периферической части межпозвоночного диска с выпячиванием студенистого ядра на уровне последних двух поясничных позвонков часто приводит к компрессии нерва.

- Остеофиты — патологические наросты костной ткани. Крупные остеофиты в поясничном отделе могут сжимать спинномозговые корешки, входящие в состав седалищного нерва, вызывая сильную боль.

Почему немеют стопы?

Онемение в стопах может быть вызвано повреждением нервов или кровеносных сосудов. Это состояние часто сопровождается болью, тяжестью в ногах и изменениями чувствительности кожи. При регулярном проявлении симптомов необходимо обратиться к врачу, так как онемение может указывать на серьезные заболевания.

Основные причины онемения стоп:

- Тромбоз вен нижних конечностей нарушает венозный отток, что может привести к отеку, онемению и боли в стопе, а также изменению цвета кожи на красновато-синий из-за переполнения венозной кровью.

- Атеросклероз вызывает закупорку артерий атеросклеротическими бляшками, что приводит к онемению, жжению и покалыванию в стопах, а также к чувству тяжести и умеренной боли.

- Диабетическая стопа — осложнение сахарного диабета, проявляющееся поражением нервов, сосудов и мягких тканей. В запущенных случаях возможны нагноения и некроз тканей.

- Болезнь Рейно характеризуется спазмом мелких артерий, что приводит к снижению кровоснабжения и сопровождается побледнением кожи, снижением чувствительности и онемением.

- Дефицит витамина В12 вызывает изменения в периферической нервной системе, затрагивая концевые ветви нервов в стопах и кистях. Это может привести к онемению и мышечной слабости.

- Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, возникающее у людей, подвергающихся воздействию производственной вибрации. Это приводит к спазму артерий, снижению кровоснабжения и возникновению парестезий, а также снижению болевой, тактильной и температурной чувствительности.

Вопрос-ответ

Что можно сделать, чтобы избавиться от онемения ноги?

Поможет теплая ванночка для ног или направление на ноги теплой струи воды. Также в некоторых случаях быстрее избавиться от «мурашек» помогает самомассаж ног. Если онемение связано с патологическими причинами, а не позой, важно заручиться рекомендациями специалиста — самолечение может стать причиной осложнений.

Что не хватает в организме, когда немеют ноги?

Нарушения питания, нехватка витаминов и минералов могут быть причиной онемения в нижних конечностях. Это особенно характерно для нехватки витаминов группы B. Спортивные травмы также могут быть причиной онемения.

Как избавиться от онемения пальцев на ногах?

Изменить позу сидения/лежания, если появляется онемение — особенно после длительного времени в одной позе. Не пренебрегать пешими прогулками на свежем воздухе — еще лучше начать бегать. Следить за рационом — больше употреблять продукты с витаминами В12 и В6. Уменьшить количество кофе и крепкого чая.

Какой врач лечит онемение ног?

Если у вас часто немеют руки или ноги, запишитесь на прием к врачу-неврологу или ортопеду-травматологу. Врач установит причину и назначит адекватное лечение.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на свою позу. Долгое сидение или стояние в одной позе может привести к онемению ног. Попробуйте периодически менять положение, делать легкие упражнения или просто вставать и разминаться каждые 30-60 минут.

СОВЕТ №2

Следите за своим питанием. Недостаток витаминов, таких как B12, может вызывать онемение и покалывание в конечностях. Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и включает все необходимые микроэлементы.

СОВЕТ №3

Если онемение ног сопровождается болью или другими симптомами, не откладывайте визит к врачу. Это может быть признаком серьезных заболеваний, таких как диабет, неврологические расстройства или проблемы с кровообращением.

СОВЕТ №4

Регулярно занимайтесь физической активностью. Упражнения, направленные на укрепление мышц ног и улучшение кровообращения, могут помочь предотвратить онемение. Рассмотрите такие виды активности, как ходьба, плавание или йога.