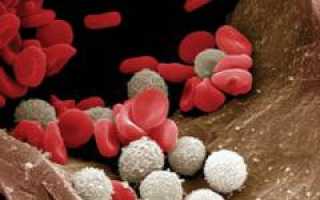

Что такое лейкоциты?

Лейкоциты, или белые кровяные клетки, — это группа клеток крови, обеспечивающих защитные функции организма и иммунитет.

Врачи отмечают, что лимфогранулематоз, известный как болезнь Ходжкина, является злокачественным заболеванием лимфатической системы. Основные причины его возникновения до конца не изучены, однако генетическая предрасположенность и вирусные инфекции, такие как вирус Эпштейна-Барра, могут играть значительную роль. Симптомы болезни часто включают увеличение лимфатических узлов, лихорадку, ночные поты и потерю веса.

Для диагностики заболевания используются методы визуализации, такие как КТ и ПЭТ, а также биопсия лимфатических узлов. Лечение, как правило, включает химиотерапию и радиотерапию, а в некоторых случаях может потребоваться трансплантация стволовых клеток. Прогноз для пациентов с лимфогранулематозом в большинстве случаев благоприятный, особенно при ранней диагностике и адекватном лечении. Врачи подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров для своевременного выявления заболевания.

Структура и функция лейкоцитов

Лейкоциты защищают организм от внешних угроз (бактерий, вирусов, токсинов) и внутренних повреждений (противоопухолевый иммунитет). Эти клетки имеют клеточную мембрану, цитоплазму, органоиды и биологически активные вещества. Уникальная черта лейкоцитов — наличие ядра и отсутствие окраски (для наблюдения под микроскопом требуются специальные красители).

Выделяют:

- базофилы;

- эозинофилы;

- нейтрофилы;

- моноциты;

- лимфоциты.

Базофилы

Крупные лейкоциты, участвующие в аллергических и воспалительных реакциях. Содержат биологически активные вещества (серотонин, гистамин), которые выделяются при разрушении клеток, вызывая расширение сосудов и облегчая доступ других лейкоцитов к воспалению.

Эозинофилы

Эти клетки перемещаются в область воспаления и выполняют защитные функции. Они разрушают и поглощают чуждые вещества (бактерии, токсины, паразиты, опухолевые клетки) и вырабатывают антитела для уничтожения инородных агентов.

Нейтрофилы

Составляют 45-70% всех лейкоцитов. Поглощают небольшие чуждые материалы (фрагменты бактерий, грибов) и разрушают их с помощью антибактериальных веществ в цитоплазме (фагоцитоз). После этого нейтрофилы погибают, высвобождая биологически активные вещества, поддерживающие воспалительный процесс.

В норме в крови преобладают зрелые нейтрофилы с сегментированным ядром (сегментоядерные формы). Молодые нейтрофилы с вытянутым ядром (палочкоядерные формы) встречаются реже. Это разделение важно для диагностики инфекционных процессов, при которых увеличивается содержание молодых форм нейтрофилов.

Моноциты

Самые крупные клетки в крови, образуются в костном мозге и циркулируют 2-3 дня, после чего проникают в ткани и превращаются в макрофаги. Их основная функция — поглощение и уничтожение инородных тел (бактерий, грибов, опухолевых клеток) и ликвидация погибших лейкоцитов в очаге воспаления. Если уничтожить повреждающий агент не удается, макрофаги образуют клеточный вал, предотвращая распространение патологии.

Лимфоциты

Составляют 25-40% всех лейкоцитов, но лишь 2-5% находятся в крови, остальные — в тканях. Это главные клетки иммунной системы, регулирующие деятельность других лейкоцитов и выполняющие защитные функции.

Выделяют:

- В-лимфоциты. Вырабатывают антитела при взаимодействии с чуждыми агентами. Часть из них превращается в клетки памяти, которые хранят информацию о чужом веществе и обеспечивают быстрый иммунный ответ при повторном попадании.

- Т-лимфоциты. Участвуют в распознавании и уничтожении чуждых и опухолевых клеток (Т-киллеры), а также регулируют деятельность других клеток иммунной системы (усиливают — Т-хелперы, ослабляют — Т-супрессоры).

- NK-клетки (натуральные киллеры). Уничтожают опухолевые клетки и клетки, инфицированные вирусами.

Большинство лейкоцитов находится в крови, меньшая часть — в тканях. При патологическом процессе (инфекция, опухоль) часть лейкоцитов разрушается, выделяя биологически активные вещества для нейтрализации повреждающего агента.

Увеличение концентрации этих веществ приводит к хемотаксису — поступлению большего количества лейкоцитов к очагу поражения. Они участвуют в нейтрализации повреждающего агента, а их разрушение вызывает выделение еще большего количества активных веществ. Это может привести к полному уничтожению агрессивного фактора или его изоляции, предотвращая дальнейшее распространение.

| Характеристика | Подробности | Примечания |

|---|---|---|

| Причины | Точная причина неизвестна, но предполагается связь с вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), генетической предрасположенностью, иммунодефицитными состояниями. | Не все с ВЭБ заболевают Лимфогранулематозом. |

| Симптомы | Бессимптомное течение возможно. Безболезненное увеличение лимфатических узлов (часто в шее, подмышечных впадинах, паху), лихорадка, ночная потливость, потеря веса, зуд, усталость, боли в груди, кашель (при поражении средостения). | Симптомы могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания и локализации поражения. |

| Диагностика | Биопсия лимфатического узла с гистологическим исследованием (для подтверждения диагноза и определения типа Лимфогранулематоза), КТ, ПЭТ-КТ, анализы крови (общий анализ крови, биохимический анализ крови). | Биопсия является золотым стандартом диагностики. |

| Стадии | I, II, III, IV (по классификации Ann Arbor) – определяют распространенность заболевания. | Стадия заболевания влияет на выбор лечения и прогноз. |

| Лечение | Химиотерапия (часто в комбинации с лучевой терапией), лучевая терапия, таргетная терапия (в некоторых случаях), аутологичная трансплантация стволовых клеток (в случае рецидива или резистентности к лечению). | Выбор метода лечения зависит от стадии заболевания, типа Лимфогранулематоза и общего состояния пациента. |

| Прогноз | В целом благоприятный, особенно на ранних стадиях. Современные методы лечения позволяют достичь высоких показателей излечения (более 80%). | Прогноз зависит от стадии заболевания, типа Лимфогранулематоза, возраста пациента и эффективности лечения. Рецидивы возможны. |

Где образуются лейкоциты?

Первые кровяные клетки формируются у эмбриона к концу третьей недели внутриутробного развития из мезенхимы. На разных этапах развития различные органы начинают выполнять функцию кроветворения.

Органы, участвующие в кроветворении:

- Печень. Кроветворение в печени начинается с 8-9 недели внутриутробного развития. Здесь формируются все типы клеток крови плода. После рождения функция печени в этом процессе ослабевает, но остаются «спящие» участки, которые могут активироваться при заболеваниях.

- Селезенка. С 11-12 недели внутриутробного развития кроветворные клетки перемещаются из печени в селезенку, где начинается образование всех видов клеток крови. После рождения этот процесс замедляется, и селезенка становится частью иммунной системы, где завершается созревание лимфоцитов.

- Тимус (вилочковая железа). Небольшой орган в верхней части грудной клетки начинает формироваться в конце 4 недели внутриутробного развития. Через 4-5 недель в него поступают кроветворные клетки из печени, превращающиеся в Т-лимфоциты. После полового созревания размеры и функции тимуса постепенно уменьшаются, и к 40-50 годам более половины его объема заменяется жировой тканью.

- Лимфатические узлы. На ранних этапах эмбрионального развития кроветворные клетки мигрируют из печени в лимфатические узлы, где дифференцируются в Т-лимфоциты и В-лимфоциты. Первые лимфоциты в лимфоузлах появляются уже на 8 неделе, массовое размножение начинается к 16 неделе. После рождения лимфатические узлы продолжают выполнять защитную функцию, становясь одним из первых барьеров организма. При попадании бактерий, вирусов или опухолевых клеток начинается активное образование лимфоцитов для нейтрализации угрозы.

- Красный костный мозг. Красный костный мозг находится в полостях костей (тазовых, грудины, ребер и других). К четвертому месяцу внутриутробного развития в нем начинают формироваться участки кроветворения, а после рождения он становится основным местом образования клеток крови.

Лимфогранулематоз, или болезнь Ходжкина, вызывает множество вопросов и обсуждений среди людей, столкнувшихся с этой болезнью. Основные причины ее возникновения до конца не выяснены, но предполагается, что генетическая предрасположенность и вирусные инфекции могут играть роль. Симптомы часто включают увеличение лимфатических узлов, ночные поты, усталость и потерю веса. Диагностика осуществляется с помощью биопсии лимфатических узлов и различных визуализирующих методов. Лечение, как правило, включает химиотерапию и радиотерапию, что дает хорошие шансы на выздоровление. Прогноз в большинстве случаев благоприятный, особенно при раннем выявлении. Однако важно помнить, что каждый случай индивидуален, и необходима консультация с врачом для выбора оптимальной стратегии лечения.

Как образуются лейкоциты?

Формирование лейкоцитов и других клеток крови начинается на этапе эмбрионального развития. Предшественниками этих клеток являются гемопоэтические стволовые клетки, возникающие в процессе внутриутробного развития и сохраняющиеся на протяжении всей жизни.

Стволовая клетка имеет крупные размеры и содержит ядро с молекулами ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). ДНК состоит из нуклеозидов, которые соединяются в различных комбинациях. Порядок этих соединений определяет развитие клетки, ее структуру и функции.

Кроме ядра, стволовая клетка включает другие органеллы, поддерживающие жизненные процессы и обмен веществ. Эти компоненты позволяют стволовой клетке превращаться в любую клетку крови. Процесс дифференцировки проходит через несколько этапов, на каждом из которых происходят изменения. Клетки, приобретая специфические функции, могут изменять структуру и форму, уменьшаться в размерах, терять ядро и некоторые органеллы.

Из стволовых клеток формируются:

- клетки-предшественницы миелопоэза;

- клетки-предшественницы лимфопоэза.

Клетки-предшественницы миелопоэза

Эти клетки имеют ограниченную способность к дифференцировке. Их развитие происходит в костном мозге, что приводит к выделению в кровоток зрелых клеточных элементов.

Из клеток-предшественниц миелопоэза образуются:

- Эритроциты – самые многочисленные клеточные элементы крови, отвечающие за транспортировку кислорода.

- Тромбоциты – мелкие кровяные пластинки, участвующие в остановке кровотечений.

- Некоторые виды лейкоцитов – базофилы, эозинофилы, нейтрофилы и моноциты.

Клетки-предшественницы лимфопоэза

Из этих клеток в костном мозге формируются незрелые Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые с током крови перемещаются в тимус, селезенку и лимфатические узлы для завершения дифференцировки.

Что такое лимфогранулематоз?

В организме постоянно происходят мутации из-за неправильного взаимодействия нуклеозидов в ДНК, что приводит к образованию тысяч потенциальных опухолевых клеток каждую минуту. В норме при возникновении таких мутаций активируется механизм самоуничтожения клетки, предотвращая ее рост и размножение. Иммунная система также распознает и уничтожает опухолевые клетки, не позволяя опухоли развиваться.

Однако при сбоях в этих механизмах мутантная клетка может выжить. Это лежит в основе лимфогранулематоза, при котором опухолевая клетка, вероятно, возникает из мутировавшего В-лимфоцита (по данным некоторых исследователей, опухоль может также формироваться из Т-лимфоцитов). Эта клетка делится неконтролируемо, образуя множество копий (клонов).

Основные опухолевые клетки при лимфогранулематозе — клетки Рид-Березовского-Штернберга и клетки Ходжкина, названные в честь ученых, изучавших заболевание. Процесс опухолевого роста начинается с появления этих клеток в лимфатическом узле, что вызывает активацию защитных реакций: в узел мигрируют лейкоциты (лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы и макрофаги), стремящиеся уничтожить опухолевые клетки. В результате формируется клеточный вал и плотные фиброзные (рубцовые) тяжи, создающие гранулему. Из-за воспалительных реакций лимфатический узел значительно увеличивается.

С прогрессированием заболевания опухолевые клоны могут мигрировать в другие лимфоузлы и внутренние органы, вызывая аналогичные патологические реакции. В конечном итоге нормальная ткань лимфатического узла (или другого пораженного органа) вытесняется гранулемами, что нарушает его структуру и функции.

Причины лимфогранулематоза

Причины лимфомы Ходжкина, как и других опухолевых заболеваний, остаются неясными.

Исследования изучают связь между лимфогранулематозом и воздействием онкогенов, таких как ионизирующее излучение и химические вещества. Однако убедительных доказательств этой связи пока нет.

Большинство ученых считает, что инфекционные агенты и нарушения в иммунной системе играют важную роль в развитии лимфогранулематоза.

Факторы, повышающие риск лимфогранулематоза:

- вирусные инфекции;

- состояния иммунодефицита;

- генетическая предрасположенность.

Вирусные заболевания

Вирусы — это небольшие молекулы ДНК, которые проникают в клетки и интегрируются в их генетический материал. В результате клетка начинает производить новые вирусные компоненты. При разрушении пораженной клетки вирусы высвобождаются и могут инфицировать соседние клетки.

Единственным доказанным фактором, способствующим развитию лимфомы Ходжкина, является вирус Эпштейн-Барр. Этот вирус из семейства герпесвирусов вызывает инфекционный мононуклеоз и воздействует на В-лимфоциты, что приводит к их активному делению и гибели. ДНК вируса обнаруживается в ядрах опухолевых клеток Рид-Березовского-Штернберга более чем у половины пациентов с лимфомой Ходжкина, что подтверждает его роль в опухолевом преобразовании лимфоцитов.

Иммунодефицитные состояния

Научные исследования показывают, что у людей с синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД) повышен риск лимфогранулематоза. Это связано с увеличенной вероятностью заражения инфекциями, включая вирус Эпштейн-Барр. Вирус иммунодефицита человека атакует Т-лимфоциты, ослабляя защиту организма от опухолей.

Риск лимфомы Ходжкина также выше у тех, кто принимает иммунодепрессанты, например, при лечении рака или после пересадки органов.

Генетическая предрасположенность

Генетическая предрасположенность к лимфогранулематозу подтверждается более частым его проявлением у близнецов, если один из них болен. Однако конкретные гены, связанные с риском развития лимфомы Ходжкина, пока не выявлены, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

Симптомы лимфогранулематоза

Клинические симптомы заболевания разнообразны. Оно может долго протекать бессимптомно и часто выявляется на поздних стадиях.

Основные проявления лимфогранулематоза:

- увеличение лимфатических узлов;

- симптомы поражения внутренних органов;

- системные проявления.

Увеличение лимфатических узлов ( лимфаденопатия )

Первым признаком лимфогранулематоза является увеличение одной или нескольких групп лимфатических узлов на фоне общего благополучия. Чаще всего затрагиваются подчелюстные и шейные лимфоузлы (более половины случаев), но возможно первичное поражение подмышечных, паховых или других групп. Узлы увеличиваются (иногда до гигантских размеров), имеют плотноэластическую консистенцию, обычно безболезненны и легко смещаются под кожей.

Со временем процесс распространяется вниз, затрагивая лимфоузлы в грудной клетке, животе, органах таза и нижних конечностях. Поражение периферических лимфатических узлов, как правило, не ухудшает самочувствие пациента, пока их размеры не начнут сжимать соседние ткани и органы, что вызывает соответствующие симптомы.

Наиболее распространенные проявления увеличения лимфоузлов при лимфогранулематозе:

- Кашель. Возникает при сдавливании бронхов из-за раздражения кашлевых рецепторов. Обычно сухой, мучительный и не поддается обычным противокашлевым средствам.

- Одышка. Чувство нехватки воздуха может возникать из-за сжатия легочной ткани или трахеи и крупных бронхов, затрудняющих прохождение воздуха. Одышка может проявляться при физических нагрузках или даже в состоянии покоя.

- Нарушение глотания. Увеличенные внутригрудные лимфатические узлы могут сжимать просвет пищевода, затрудняя прохождение пищи. Сначала возникают трудности с твердой пищей, затем и с жидкой.

- Отеки. При сжатии верхней полой вены могут возникать отеки лица, шеи и рук, а при сжатии нижней — отеки ног и увеличение внутренних органов (печени, селезенки) из-за нарушения оттока крови.

- Нарушение пищеварения. Сжатие участков кишечника приводит к задержке пищи, что может проявляться вздутием, запорами и диареей. Сжатие сосудов, обеспечивающих кровоснабжение кишечника, может вызвать некроз тканей и острое кишечное непроходимость, требующее хирургического вмешательства.

- Поражение нервной системы. Редкое явление, связанное с сжатием спинного мозга увеличенными лимфатическими узлами, что может вызвать нарушения чувствительности и двигательной активности в определенных участках тела.

- Поражение почек. Редкий симптом, возникающий из-за увеличения лимфатических узлов в поясничной области и сжатия почечной ткани. При поражении одной почки клинические проявления могут отсутствовать, но при двустороннем увеличении лимфатических узлов может развиться почечная недостаточность.

Симптомы, обусловленные поражением внутренних органов

Как и любое опухолевое заболевание, лимфома Ходжкина метастазирует, что означает распространение опухолевых клеток в различные ткани, вызывая патологические реакции и образуя гранулемы.

Проявления поражения внутренних органов:

- Увеличение печени (гепатомегалия). Наблюдается у более чем половины пациентов. Гранулемы вытесняют здоровые клетки печени, нарушая ее функции.

- Увеличение селезенки (спленомегалия). Встречается у 30% пациентов, чаще на поздних стадиях. Увеличенная селезенка плотная, безболезненная и обычно не вызывает дискомфорта.

- Нарушение кроветворения в костном мозге. Опухолевые клетки могут вытеснять нормальную ткань красного костного мозга, что приводит к апластической анемии с снижением клеточных элементов крови.

- Поражение костной системы. Метастазы повреждают костную ткань, что может проявляться болями и патологическими переломами. Чаще всего страдают позвонки, грудина и кости таза.

- Поражение легких. Наблюдается в 10-15% случаев, чаще связано с прорастанием из лимфатических узлов. На ранних стадиях симптомов нет, на поздних могут появляться одышка и кашель.

- Кожный зуд. Возникает из-за увеличения лейкоцитов в лимфоузлах. Разрушение клеток выделяет биологически активные вещества, такие как гистамин, вызывающие зуд. На поздних стадиях зуд может быть связан с повышением билирубина при нарушении оттока желчи.

Эти симптомы важны для диагностики и лечения лимфомы Ходжкина. Гранулемы могут формироваться в любом органе, нарушая его функции и вызывая разнообразные симптомы.

На основе проявлений и обследования пациента выделяют 4 стадии заболевания, определяемые количеством пораженных лимфатических узлов или органов. Определение стадии критично для назначения лечения и прогнозирования результатов.

Стадии заболевания:

- I стадия. Поражение одной группы лимфатических узлов или одного не лимфоидного органа. Клинические проявления обычно отсутствуют, увеличенные лимфоузлы могут быть случайной находкой.

- II стадия. Поражены несколько групп лимфатических узлов выше или ниже диафрагмы, а также гранулемы в не лимфоидных органах. Клинические проявления встречаются чаще.

- III стадия. Увеличение нескольких групп лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы и наличие гранулем в различных органах. У большинства пациентов поражены селезенка, печень и костный мозг.

- IV стадия. Поражение одного или нескольких внутренних органов с выраженными нарушениями их структуры и функции. Увеличение лимфатических узлов наблюдается в половине случаев.

Системные проявления заболевания

Лимфогранулематоз, как и другие опухолевые заболевания, вызывает нарушения адаптивных реакций и общее истощение организма, что проявляется рядом симптомов.

Системные проявления лимфогранулематоза могут включать:

- Повышение температуры тела. Это характерное проявление заболевания. Обычно наблюдается волнообразное повышение температуры до 38–40ºС, сопровождающееся мышечными болями и ознобом, которое может длиться несколько часов. Температура быстро снижается и всегда сопровождается обильным потоотделением. Такие приступы происходят раз в несколько дней, но с прогрессированием болезни интервалы становятся короче.

- Слабость и повышенная утомляемость. Эти симптомы чаще проявляются на III–IV стадиях заболевания. Они связаны с ростом опухолевых клеток, которые потребляют питательные вещества, и с истощением защитных систем организма в борьбе с опухолью. Пациенты чувствуют себя вялыми, сонливыми, плохо переносят физические нагрузки и часто испытывают проблемы с концентрацией.

- Снижение веса. Патологической считается потеря более 10% от исходной массы тела за полгода. Это состояние характерно для терминальных стадий лимфогранулематоза, когда организм истощается и развивается недостаточность внутренних органов. Сначала исчезает подкожно-жировая клетчатка в области рук и ног, затем в области живота, лица и спины. На терминальных стадиях наблюдается уменьшение мышечной массы. Общая слабость усиливается, вплоть до полной утраты способности к самообслуживанию. Истощение резервных систем организма и нарастающая функциональная недостаточность органов могут привести к летальному исходу.

- Частые инфекции. Из-за нарушения работы иммунной системы и истощения защитных резервов организм становится уязвимым перед множеством патогенных микроорганизмов. Это состояние усугубляется применением химиотерапии и радиотерапии. При лимфогранулематозе могут развиваться вирусные инфекции (например, ветряная оспа), грибковые (кандидоз, криптококковый менингит) и бактериальные инфекции (пневмония и другие).

Диагностика лимфогранулематоза

Диагностика лимфомы Ходжкина — сложный процесс из-за неспецифичности многих симптомов. Это приводит к позднему установлению диагноза и началу лечения на запущенных стадиях, что снижает его эффективность.

Диагностика и терапия лимфогранулематоза проводятся в стационаре, в специализированном отделении гематологии. Врач-гематолог проводит тщательный анализ симптомов и назначает дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для подтверждения или опровержения диагноза.

Для диагностики лимфогранулематоза используются:

- общий анализ крови;

- биохимический анализ крови;

- инструментальные методы обследования;

- пункция костного мозга;

- гистологическое исследование лимфатических узлов;

- иммунофенотипирование лимфоцитов.

Общий анализ крови ( ОАК )

Данное исследование позволяет выявить изменения в составе периферической крови, вызванные опухолевым процессом или его осложнениями. Анализируется клеточный состав крови, форма и размеры клеток, а также их процентное соотношение.

При лимфогранулематозе в периферической крови не наблюдаются специфические изменения, подтверждающие диагноз. Общий анализ крови назначается для оценки функционального состояния органов и систем.

Процедура забора крови

Забор биоматериала осуществляется утром натощак. Перед сдачей крови следует избегать физических нагрузок, курения и алкоголя. Рекомендуется исключить внутримышечное введение медикаментов.

Для общего анализа может быть использована:

- капиллярная кровь (из пальца);

- венозная кровь.

Забор капиллярной крови:

- Медсестра обрабатывает место укола спиртом.

- Прокол кожи производится иглой-скарификатором на боковой стороне кончика пальца.

- Первая капля крови удаляется.

- Набирается необходимое количество крови в градуированную трубку.

- К месту укола прикладывается спиртовой ватный шарик на 2-3 минуты.

Забор венозной крови:

- Пациент садится, рука кладется на спинку стула.

- Накладывается резиновый жгут выше локтя для наполнения вен.

- Определяется расположение вены, место укола обрабатывается спиртом.

- Прокол кожи и вены производится одноразовым шприцем под углом 30º.

- После попадания в вену жгут снимается, медленно набирается кровь.

- К месту укола прикладывается спиртовой тампон, игла извлекается.

- Пациента просят согнуть руку в локте и посидеть 10-15 минут для предотвращения головокружения.

Исследование крови в лаборатории

Капли крови переносятся на предметное стекло, окрашиваются и исследуются под микроскопом для определения формы и размеров клеток. Часть биоматериала помещается в гематологический анализатор, который автоматически определяет состав крови.

Микроскопическое исследование крови при лимфогранулематозе имеет ограниченную информативность. Опухолевые клетки в мазке периферической крови выявляются редко.

Изменения в общем анализе крови при лимфогранулематозе

| Исследуемый показатель | Что обозначает | Норма | Возможные изменения при лимфогранулематозе |

| Количество эритроцитов (RBC) | Уменьшение количества эритроцитов (анемия) может наблюдаться на III-IV стадиях заболевания из-за метастатического поражения красного костного мозга или лечения. | Мужчины (М): 4,0 – 5,0 х 10^12/л. | В норме или снижено. |

| Женщины (Ж): 3,5 – 4,7 х 10^12/л. | |||

| Общий уровень гемоглобина (HGB) | Гемоглобин обеспечивает транспорт кислорода. Уменьшение концентрации может отмечаться с уменьшением общего количества эритроцитов. | М: 130 – 170 г/л. | В норме или снижен. |

| Ж: 120 – 150 г/л. | |||

| Количество ретикулоцитов (RET) | Ретикулоциты — молодые формы эритроцитов, образующиеся в костном мозге. При нарушении кроветворения их количество может снижаться. | М: 0,24 – 1,7%. | В норме или несколько снижено. |

| Ж: 0,12 – 2,05%. | |||

| Количество тромбоцитов (PLT) | Тромбоциты образуются в красном костном мозге, их концентрация может снижаться на поздних стадиях заболевания. | 180 – 320 х 10^9/л. | В норме или снижено. |

| Общее количество лейкоцитов (WBC) | Повышение общего количества лейкоцитов может отмечаться на II стадии заболевания, но необходимо оценивать развернутую лейкоцитарную формулу. | 4,0 – 9,0 х 10^9/л. | Более 4,0 х 10^9/л. |

| Количество базофилов (BA) | Базофилы мигрируют к опухолевым клеткам, поддерживая воспалительный процесс. | 0 – 1%. | Более 1%. |

| Количество эозинофилов (EO) | Эозинофилы участвуют в уничтожении раковых клеток. При лимфогранулематозе их количество повышается по мере прогрессирования заболевания. | 0,5 – 5%. | Более 5%. |

| Количество нейтрофилов (NEUT) | Опухолевый процесс не приводит к нейтрофилезу, но концентрация может повышаться на поздних стадиях при присоединении инфекций. | Сегментоядерные формы: 42 – 72%. | Повышено на III – IV стадиях. |

| Палочкоядерные формы: 1 – 6%. | |||

| Количество моноцитов (MON) | Моноциты участвуют в формировании гранулем, их концентрация зависит от выраженности опухолевого процесса. | 3 – 11%. | Значительно выше нормы. |

| Количество лимфоцитов (LYM) | Лимфогранулематоз характеризуется снижением общего числа лимфоцитов. Причины: нарушение кроветворения или разрушение лимфоцитов. | 19 – 37%. | Значительно снижено, особенно при длительном течении. |

| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | В норме эритроциты отталкиваются друг от друга. При лимфогранулематозе повышается концентрация белков острой фазы воспаления, что ускоряет оседание. | М: 3 – 10 мм/час. | Более 15 мм/час. |

| Ж: 5 – 15 мм/час. | Более 20 мм/час. |

При общем анализе крови также определяется гематокрит и цветовой показатель. Эти показатели имеют ограниченную информативность при лимфогранулематозе и используются для диагностики сопутствующих заболеваний.

Биохимический анализ крови

Большинство заболеваний сопровождается увеличением концентрации определенных веществ в крови, таких как белки и ферменты. Измерение их уровня важно для диагностики и оценки состояния внутренних органов.

Ключевые биохимические показатели при лимфогранулематозе:

- белки острого воспаления;

- печеночные пробы.

Белки острого воспаления

Первым признаком воспалительного процесса является появление белков острого воспаления в крови. Эти вещества синтезируются в печени, моноцитах, нейтрофилах и лимфоцитах. Они улучшают кровообращение в области воспаления и активируют лейкоциты, повышая защитные функции организма. Также белки помогают нейтрализовать токсические вещества, образующиеся при распаде клеток, и защищают здоровые ткани.

Белки острого воспаления при лимфогранулематозе

| Название | Нормальное значение |

| а2-глобулин | М: 1,5 – 3,5 г/л; Ж: 1,75 – 4,2 г/л. |

| С-реактивный белок | Менее 5 мг/л. |

| Фибриноген | 2 – 4 г/л. |

| Гаптоглобин | 0,8 – 2,7 г/л. |

| Церулоплазмин | 0,15 – 0,6 г/л. |

При лимфогранулематозе воспаление охватывает лимфатические узлы и другие органы, куда проникают опухолевые клетки. Уровень белков острого воспаления может увеличиваться в десятки или сотни раз, что указывает на серьезность воспалительных процессов и неблагоприятный прогноз.

Печеночные пробы

Этот термин включает анализы, позволяющие оценить функциональное состояние печени. Печень синтезирует большинство белков и нейтрализует токсические вещества. Значительное поражение печени является неблагоприятным признаком при лимфоме Ходжкина.

Печеночные пробы при лимфогранулематозе

| Показатель | Описание | Норма | Изменения при лимфогранулематозе |

| Общий уровень билирубина | Билирубин – желтый пигмент, образующийся из гемоглобина при разрушении эритроцитов. Сначала образуется свободный билирубин, который затем связывается с глюкуроновой кислотой в печени. Повышение уровня может быть связано с увеличением разрушения эритроцитов или заболеваниями печени. | 8,5 – 20,5 мкмоль/л. | Обычно повышается на III – IV стадиях заболевания. |

| Несвязанная фракция билирубина | Увеличение этой фракции указывает на наличие метастазов в печени, где формируются гранулемы, вытесняющие нормальную ткань. | 4,5 – 17,1 мкмоль/л. | Более 20 мкмоль/л. |

| Связанная фракция билирубина | Уровень повышается при препятствиях для оттока желчи. Билирубин связывается с глюкуроновой кислотой, но не выводится, что приводит к накоплению в крови. | 0,86 – 5,1 мкмоль/л. | Может значительно превышать норму. |

| Уровень аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) | АлАТ и АсАТ находятся в клетках печени и попадают в кровь при их разрушении. Воспалительные процессы приводят к массовому разрушению клеток, что увеличивает уровень этих веществ в крови. | М: до 41 Ед/л; Ж: до 31 Ед/л. | Может превышать норму в несколько десятков раз, указывая на острое воспаление в печени. |

Инструментальные методы исследования

Современные технологии позволяют визуализировать увеличенные лимфатические узлы, внутренние органы и ткани, а также оценить распространенность опухолевого процесса, что критично для назначения лечения.

Для диагностики лимфогранулематоза используются:

- обзорная рентгенография;

- компьютерная томография;

- ультразвуковое исследование;

- эндоскопические исследования.

Обзорная рентгенография

Это простой метод для выявления увеличенных лимфатических узлов в грудной клетке и животе, а также для определения увеличения или сжатия внутренних органов.

Метод основан на рентгеновских лучах, которые проходят через тело, частично поглощаясь тканями и органами. На специальной пленке получается теневое изображение всех структур.

Костная ткань поглощает излучение лучше всего, воздух — хуже. Увеличенные лимфатические узлы на рентгеновском снимке выглядят как очаги затемнения неправильной формы и разных размеров, сжимающие и смещающие органы (пищевод, трахею, легкие и другие).

Компьютерная томография (КТ)

Этот метод использует рентгеновское излучение и компьютерные технологии. Пациент укладывается на стол томографа, и вокруг него вращается рентгеновская трубка и приемник, что позволяет получить множество снимков с разных углов.

После обработки информации врач получает детализированные послойные изображения, на которых видны размеры лимфоузлов и форма внутренних органов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Метод основан на отражении звуковых волн тканями организма. Специальный датчик аппарата преобразует электрические импульсы в звуковые волны и обратно.

Прибор излучает звуковые волны, которые отражаются от тканей. Возвращающиеся волны различной частоты и интенсивности обрабатываются компьютером, создавая изображение органов.

УЗИ позволяет оценить размеры и форму лимфатических узлов, их состав и плотность, а также исследовать внутренние органы (печень, селезенку) и выявить метастазы.

Преимущество УЗИ — быстрота и безопасность. Современные аппараты компактны и просты в использовании, что позволяет проводить исследование в кабинете врача. Процедура занимает 10-20 минут, и результаты доступны сразу.

Эндоскопические методы

Эта группа включает исследования с введением эндоскопа (гибкой трубки с видеокамерой) в различные органы. Метод позволяет визуально оценить увеличение лимфатических узлов и сжатие внутренних органов.

В диагностике лимфогранулематоза применяются:

- Бронхоскопия — введение эндоскопа через рот для исследования трахеи и бронхов.

- Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — введение эндоскопа через рот для исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Колоноскопия — введение эндоскопа через анальное отверстие для исследования стенок толстого кишечника.

- Лапароскопия — введение эндоскопа через проколы в брюшной стенке для исследования органов и лимфатических узлов живота.

Во время эндоскопического исследования может быть выполнена биопсия — удаление части увеличенных лимфоузлов или органа для лабораторного анализа.

Пункция костного мозга ( стернальная пункция )

Данное исследование включает забор образца кроветворной ткани из костного мозга с микроскопическим анализом. Основная цель — выявление опухолевых клеток Рид-Березовского-Штернберга и оценка функциональности кроветворения.

Забор материала проводится в стерильных условиях. Пункция выполняется специальной иглой с ограничителем, предотвращающим слишком глубокое введение и повреждение органов. Место пункции (обычно верхняя треть грудины) обрабатывается дважды 70% спиртом и раствором йода. Затем выполняется прокол кожи и надкостницы на глубину 1–1,5 см. Убедившись, что игла в полости кости, врач медленно оттягивает поршень шприца, забирая 2–4 мл костного мозга.

После процедуры место пункции закрывается стерильной марлевой салфеткой с раствором йода и фиксируется лейкопластырем. Полученный образец отправляется в лабораторию для микроскопического исследования.

Важно отметить, что исследование информативно лишь в 10% случаев, когда опухоль метастазирует в кость, из которой производится забор. В остальных случаях результаты могут быть отрицательными.

Гистологическое исследование лимфатических узлов

Является надежным методом для подтверждения диагноза лимфогранулематоза. Суть метода — удаление одного или нескольких лимфатических узлов с последующим микроскопическим анализом тканей.

Биопсия лимфатических узлов

Процедура забора материала (биопсия) проводится в стерильных условиях, обычно с местным или общим обезболиванием.

Методы получения материала:

- Пункционная биопсия. Специальной полой иглой производится прокол лимфоузлов, в иглу попадает определенное количество клеток.

- Аспирационная биопсия. В лимфатический узел вводится тонкая игла, на обратном конце создается вакуум (с помощью устройства или шприца). Игла извлекается, и ткань лимфоузла попадает в шприц.

- Инцизионная биопсия. Хирургическое удаление группы лимфатических узлов.

- Биопсия во время эндоскопии.

Гистологическое исследование материала

Из собранного материала изготавливаются ультратонкие срезы, окрашенные специальными красителями и исследуемые под микроскопом. Подтверждением лимфогранулематоза является выявление крупных многоядерных клеток Рид-Березовского-Штернберга и клеток Ходжкина, а также изменения структуры лимфатического узла и наличие специфических гранулем — скоплений лейкоцитов вокруг опухолевых клеток.

Гистологические варианты лимфомы Ходжкина:

- Классический (лимфогистиоцитарный) вариант — преобладание лимфоцитов в лимфатическом узле.

- Нодулярный склероз — образование тяжей соединительной ткани, нарушающих структуру лимфатического узла.

- Смешанно-клеточный вариант — включает все виды лейкоцитов, очаги фиброза и некроза (местного омертвения ткани лимфоузла).

- Лимфоидное истощение — полное замещение лимфатических узлов фиброзной тканью, наличие большого количества опухолевых клеток и уменьшение или отсутствие нормальных лимфоцитов.

Определение гистологического варианта важно для выбора лечения и прогнозирования течения заболевания.

Иммунофенотипирование лимфоцитов

Это высокоточный метод анализа, позволяющий идентифицировать различные типы лимфоцитов в крови, костном мозге или лимфатических узлах.

Все клетки организма имеют уникальный набор антигенов на своей поверхности. Каждый тип клеток, включая опухолевые, обладает строго определённым набором антигенов, что помогает установить их наличие в исследуемом материале.

Для диагностики лимфогранулематоза используются антигены CD15 и CD30, которые присутствуют только на опухолевых клетках. Процесс их выявления включает добавление специального набора антител, связывающихся исключительно с опухолевыми антигенами. Если в образце есть опухолевые клетки с соответствующими антигенами, образуется комплекс антиген-антитело.

Антитела маркируются веществом, что позволяет отличить меченые клетки от немеченых. Затем применяется метод проточной цитометрии. Образец помещается в аппарат, который анализирует каждую клетку на наличие специфической метки. Современные проточные цитометры обрабатывают тысячи клеток в секунду, обеспечивая точные результаты в короткие сроки.

Лечение лимфогранулематоза

Лечение лимфомы Ходжкина должно проводиться квалифицированными гематологами в стационарных условиях. Это заболевание можно полностью излечить. При своевременной диагностике и адекватной терапии возможна полная ремиссия.

В терапии лимфогранулематоза применяются:

- радиотерапия;

- медикаментозная терапия (химиотерапия);

- хирургическое вмешательство.

Радиотерапия

Лучевая терапия в лечении лимфогранулематоза используется с 1902 года и остается эффективным методом.

Радиотерапия воздействует ионизирующим излучением (гамма-лучами) на пораженные лимфатические узлы и ткани с опухолевыми клетками. Излучение повреждает генетический материал клеток (вызывает мутации ДНК, несовместимые с их жизнедеятельностью). Клетки Рид-Березовского-Штернберга и Ходжкина особенно чувствительны к этой терапии, что приводит к их быстрой гибели.

Существует несколько подходов к радиотерапии при лимфогранулематозе, но наиболее распространен метод радикального мантиевидного облучения на I и II стадиях. Он включает облучение подчелюстных, шейных и подмышечных лимфоузлов, увеличенных лимфоузлов грудной клетки и прилегающих зон, куда могут мигрировать опухолевые клетки.

Полный курс лечения длится 4-5 недель с общей дозой радиации 36 Греев (Грей – единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения). Обычно проводится 20 сеансов, на каждом из которых пациент получает 180 сантиГрей (сГр). При значительном увеличении лимфоузлов общая доза может быть повышена до 44 Грей.

На III и IV стадиях, когда опухолевые клетки распространились по организму, использование только радиотерапии становится нецелесообразным. В таких случаях применяется комбинация лучевой и медикаментозной терапии.

Медикаментозное лечение

Цель химиотерапии при лимфогранулематозе — уничтожение опухолевых клеток. Этот метод применяется для всех форм заболевания, часто в сочетании с радиотерапией.

Существуют несколько схем медикаментозного лечения лимфогранулематоза с различными комбинациями противоопухолевых препаратов. Курс лечения длится от 14 до 30 дней, препараты назначаются в строго определенное время и дозировке.

Схемы химиотерапии при лимфоме Ходжкина

| СхемаABVD | ||

| Название препарата | Механизм действия | Способ применения и дозы |

| Адриамицин | Антибактериальный препарат с противоопухолевым эффектом. Связывается с ДНК, останавливая синтез нуклеиновых кислот и клеточное деление. Вызывает образование свободных радикалов, разрушающих клеточные мембраны. | Внутривенно, в 1 и 15 дни курса, 25 мг на 1 м². |

| Блеомицин | Повреждает ДНК, препятствуя делению опухолевых клеток. | Внутривенно, в 1 и 15 дни курса, 10 мг/м². |

| Винбластин | Разрушает белок тубулин, необходимый для клеточного деления. | Внутривенно, в 1 и 15 дни курса, 6 мг/м². |

| Дакарбазин | Блокирует синтез нуклеиновых кислот, останавливая клеточное деление. | Внутривенно, в 1 и 15 дни курса, 375 мг/м². |

| СхемаBEACOPP | ||

| Блеомицин | Механизм действия аналогичен. | Внутривенно, на 8 день курса, 10 мг/м². |

| Этопозид | Блокирует клеточное деление, разрушая ДНК. | Внутривенно, с 1 по 3 день курса, 200 мг/м². |

| Адрибластин (адриамицин) | Механизм действия аналогичен. | Внутривенно, в 1 день курса, 25 мг/м². |

| Циклофосфан | Действует на опухолевые клетки, нарушая синтез нуклеиновых кислот и клеточное деление. | Внутривенно, в 1 день курса, 650 мг/м². |

| Винкристин | Разрушает тубулин и нарушает синтез ДНК и белков. | Внутривенно, на 8 день курса, 1,5–2 мг/м². |

| Прокарбазин | Накопляется в опухолевых клетках, превращаясь в токсичные вещества. | Внутрь, в таблетках, с 1 по 7 день курса, 100 мг/м². |

| Преднизолон | Подавляет иммунную систему и уменьшает воспаление. | Внутрь, в таблетках, с 1 по 14 день курса, 40 мг/м². |

При I и II стадиях лимфогранулематоза без системных проявлений назначают 2 курса ABVD с радиотерапией. При III–IV стадиях проводят 8 курсов химиотерапии, что обычно приводит к уменьшению лимфатических узлов, после чего назначается радиотерапия.

Правильное выполнение лечения обеспечивает стойкую ремиссию у большинства пациентов с лимфомой Ходжкина.

Признаки эффективности лечения:

- уменьшение и исчезновение системных проявлений;

- уменьшение лимфатических узлов (подтвержденное клинически и с помощью КТ);

- нормализация функций дыхательной, пищеварительной и других систем;

- отсутствие опухолевых клеток при нескольких гистологических исследованиях лимфоузлов.

Редкие формы лимфогранулематоза могут не поддаваться стандартным схемам лечения. В таких случаях, а также при рецидивах, назначается «химиотерапия спасения».

«Химиотерапия спасения» при лимфогранулематозе (схема DHAP)

| Название препарата | Механизм действия | Способ применения и дозы |

| Цисплатин | Встраивается в ДНК, угнетая образование нуклеиновых кислот. | Внутривенно, капельно, в первый день курса, 100 мг/м². |

| Цитарабин | Включается в нуклеиновые кислоты, нарушая их образование. | Внутривенно, капельно, в первый день курса, 2 г/м² (общая суточная доза – 4 г/м²). |

| Дексаметазон | Механизм действия аналогичен преднизолону. | Внутривенно, с 1 по 4 день курса, 40 мг/м². |

После такого лечения существует высокая вероятность рецидива и прогрессирования заболевания. Рекомендуется радикальная химиотерапия с высокими дозами противоопухолевых препаратов для уничтожения устойчивых опухолевых клеток.

Побочным эффектом радикальной химиотерапии является гибель клеток, отвечающих за кроветворение, поэтому обязательным этапом является пересадка донорского костного мозга.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство при лимфогранулематозе проводится редко, только когда химиотерапия и радиотерапия неэффективны. Обычно операция носит паллиативный характер, улучшая общее состояние пациента, но не устраняя заболевание.

Во время операции могут удаляться крупные конгломераты лимфатических узлов, которые давят на соседние органы и нарушают их функционирование. Также может выполняться спленэктомия — удаление увеличенной селезенки, а при необходимости — других внутренних органов с необратимыми изменениями, угрожающими жизни пациента.

Прогноз при лимфогранулематозе

Лимфогранулематоз — это опухолевое заболевание, которое можно полностью вылечить. При своевременной диагностике и адекватном лечении более 80% пациентов достигают выздоровления.

Факторы, влияющие на прогноз при лимфогранулематозе:

- Стадия заболевания. При I или II стадии и комплексном лечении (химиотерапия с радиотерапией) полная ремиссия достигается более чем в 90% случаев. На III или IV стадиях прогноз менее оптимистичный: ремиссия наблюдается у 80% пациентов.

- Гистологический тип заболевания. Лимфогистиоцитарный и нодулярный склерозы приводят к изменению структуры лимфатических узлов, но возможно их полное или частичное восстановление. При смешанно-клеточном варианте и лимфоидном истощении наблюдаются необратимые изменения в лимфоузлах и снижение нормальных лимфоцитов, что является неблагоприятным признаком.

- Затрагивание внутренних органов и систем. Метастазы в внутренних органах могут нарушить их структуру и функции, что часто бывает необратимо.

- Наличие рецидивов. После радикальной химиотерапии у 10-30% пациентов может возникнуть обострение заболевания в течение нескольких месяцев или лет, что также ухудшает прогноз.

- Эффективность лечения. В 2-5% случаев встречаются формы заболевания, устойчивые ко всем методам терапии.

Вопрос-ответ

Как начинаются лимфогранулематоз симптомы?

Первые проявления патологии — общая слабость, незначительное повышение температуры, плохой аппетит с последующей потерей веса. С развитием заболевания температура может повышаться до 38-40 ºC, особенно в ночные часы, и сопровождаться обильным потоотделением, ознобом.

Каковы первые признаки и симптомы лимфомы Ходжкина?

Первые признаки и симптомы лимфомы Ходжкина могут включать безболезненное увеличение лимфатических узлов, чаще всего на шее, подмышках или в области груди. Также могут наблюдаться симптомы, такие как лихорадка, ночные поты, необъяснимая потеря веса, усталость и зуд кожи. Эти проявления могут варьироваться по степени выраженности и не всегда указывают на лимфому, поэтому важно обратиться к врачу для диагностики.

Можно ли полностью вылечить лимфому Ходжкина?

На ранних стадиях заболевания выживаемость пациентов при правильном лечении составляет до 90%, а десятилетняя — до 80%. Начиная с третьей стадии, эти проценты снижаются. При стадии «А» пятилетняя выживаемость составляет свыше 80%, а при стадии «Б» — уже около 60%.

Какой анализ крови показывает лимфому Ходжкина?

Анализы крови. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) показывает степень воспаления в организме, которая при лимфоме Ходжкина зачастую повышена.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования. Ранняя диагностика лимфогранулематоза может значительно повысить шансы на успешное лечение. Обратите внимание на любые необычные симптомы, такие как увеличение лимфатических узлов, ночные поты или необъяснимую потерю веса, и не откладывайте визит к врачу.

СОВЕТ №2

Поддерживайте здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек помогут укрепить иммунную систему и улучшить общее состояние организма, что особенно важно при лечении лимфогранулематоза.

СОВЕТ №3

Обсуждайте свои переживания и эмоции. Заболевание может вызывать стресс и тревогу, поэтому важно делиться своими чувствами с близкими или обращаться за поддержкой к психологу. Это поможет вам справиться с эмоциональными нагрузками и улучшить качество жизни во время лечения.

СОВЕТ №4

Изучайте информацию о заболевании и его лечении. Знание о лимфогранулематозе, его симптомах и методах лечения поможет вам лучше понимать процесс и принимать активное участие в своем лечении. Однако всегда консультируйтесь с врачом перед тем, как принимать какие-либо решения.