Причины, симптомы, диагностика и лечение боли в области ребер

Боль в области ребер часто возникает из-за травмы грудной клетки, включая ребра и грудину. Она также может быть связана с повреждением межреберных нервов, мышц или плевральных оболочек. Наиболее частой причиной болей является сжатие или раздражение межреберных нервов, известное как межреберная невралгия.

Врачи отмечают, что боли в левом боку могут иметь разнообразные причины, включая заболевания органов пищеварения, дыхательной системы и даже сердечно-сосудистой системы. Симптомы могут варьироваться от тупой и ноющей боли до острого приступа, что требует внимательной диагностики. Часто пациенты жалуются на дискомфорт в области межреберья, под ребром слева или в верхней части живота. Врачи рекомендуют проводить комплексное обследование, включая УЗИ, рентген и анализы крови, чтобы определить точную причину боли. Лечение зависит от диагноза и может включать медикаментозную терапию, физиотерапию или даже хирургическое вмешательство в случае серьезных заболеваний. Важно не игнорировать симптомы и обращаться за медицинской помощью при первых признаках дискомфорта.

Межреберная невралгия

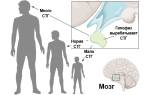

Боль в области ребер часто возникает из-за сжатия или раздражения межреберных нервов, передних ветвей грудных спинномозговых нервов. Это состояние наблюдается у людей трудоспособного возраста (20-55 лет) и пожилых пациентов.

Основные причины межреберной невралгии:

- остеохондроз грудного отдела позвоночника;

- межпозвоночная грыжа;

- патологические костные образования в грудном сегменте позвоночника (остеофиты);

- искривление позвоночника (кифоз, сколиоз);

- болезнь Бехтерева (воспаление позвоночного столба);

- травмы грудной клетки;

- заболевания нервной системы (полирадикулоневрит, рассеянный склероз);

- сахарный диабет;

- опоясывающий лишай (поражение межреберных нервов вирусом герпеса);

- сдавление межреберного нерва опухолью.

Главный симптом межреберной невралгии — опоясывающая боль, распространяющаяся вдоль пораженного нерва и иногда иррадиирующая в руку. Левосторонние боли в грудной клетке могут быть ошибочно приняты за стенокардию или инфаркт миокарда, поэтому врачу важно собрать анамнез и провести физикальное обследование.

Симптомы межреберной невралгии:

- Боль в области ребер проявляется приступообразно, усиливается при глубоком дыхании, кашле или резких движениях. Пациенты описывают боль как острую и пронизывающую, но иногда она бывает менее выраженной (ноющей или тупой). Приступ боли заставляет принимать вынужденное положение, что уменьшает дискомфорт. Глубокое дыхание также вызывает боль, что приводит к поверхностному дыханию. Боль может иррадиировать в руку, лопатку или плечо. Характерно одностороннее поражение нерва. Болевой синдром может сохраняться длительное время, что позволяет исключить стенокардию.

- Парестезии вдоль нерва. Это расстройство чувствительности, проявляющееся онемением, жжением, покалыванием или ощущением «мурашек».

- Изменение цвета кожи в области пораженного межреберья. Кожа может становиться красной или белой в зависимости от активности симпатической или парасимпатической нервной системы.

- Спазм межреберных мышц возникает из-за повышенной возбудимости пораженного нерва. Даже незначительное воздействие может вызывать боль и стойкое сокращение межреберных мышц.

Наличие одного или нескольких симптомов не всегда позволяет установить диагноз. Для уточнения диагноза межреберной невралгии применяются инструментальные методы обследования.

Методы диагностики:

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника — наиболее эффективные методы для диагностики межреберной невралгии. Они позволяют точно определить место сжатия нерва и оценить степень повреждения, а также состояние окружающих тканей.

- Рентгенография грудного отдела позвоночника — доступный метод, но уступает по разрешающей способности томографии. Рентген может выявить изменения в костной ткани позвонков (остеофиты), сужение межпозвоночных щелей и отложение солей в дисках, что косвенно подтверждает диагноз.

- Электронейрография позволяет зарегистрировать скорость распространения биоэлектрических импульсов по нервной ткани, что помогает определить локализацию и тип поражения межреберного нерва.

Левосторонние боли в грудной клетке необходимо дифференцировать от болей, связанных с ишемической болезнью сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). Для этого используется электрокардиография (ЭКГ), которая позволяет исключить сердечно-сосудистую патологию.

Лечение межреберной невралгии включает:

- Анальгетики (обезболивающие средства) помогают снять болевой синдром. Чаще всего применяются пероральные анальгетики, такие как анальгин, пенталгин, баралгин. В некоторых случаях используются нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, вольтарен, пироксикам, ибупрофен), которые облегчают боль и уменьшают воспаление. Для устранения сильных болей могут применяться блокады с лидокаином или новокаином.

- Успокоительные препараты могут быть необходимы при сильном возбуждении центральной нервной системы и нарушении сна. Рекомендуются седативные средства растительного происхождения — валерьянка, персен, ново-пассит.

- Миорелаксанты назначаются при спазмах межреберных мышц, снижая их активность. Обычно назначают тизанидин, клоназепам или баклофен.

- Витаминотерапия дополняет стандартное лечение. Внутримышечное введение витаминов группы В (В1, В6 и В12) положительно влияет на работу нервной системы и нормализует обменные процессы.

- Физиопроцедуры помогают устранить боль, улучшить кровоснабжение и ускорить регенерацию тканей. Наиболее распространены ультразвуковое воздействие с новокаином (фонофорез), иглоукалывание, теплолечение (аппликации из парафина и озокерита), лечебный массаж и гимнастика.

Лечение также включает соблюдение постельного режима. При обострении межреберной невралгии важно исключить физическую активность, психоэмоциональные нагрузки и употребление алкоголя.

| Причина боли в левом боку | Симптомы | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Заболевания сердца (инфаркт миокарда, стенокардия) | Боль в левом боку, отдающая в левую руку, шею, челюсть; одышка; тошнота; потливость; чувство сдавливания в груди. | ЭКГ, анализ крови на тропонин, коронарография. Лечение: тромболитики, стентирование, шунтирование. |

| Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка, панкреатит) | Боль в левом боку вверху живота, тошнота, рвота, изжога, вздутие живота, отрыжка. | Гастроскопия, УЗИ органов брюшной полости, анализ крови на амилазу и липазу. Лечение: диета, медикаментозная терапия (антациды, ингибиторы протонной помпы). |

| Заболевания селезенки (спленомегалия, разрыв селезенки) | Боль в левом боку под ребром, усиливающаяся при пальпации; чувство тяжести в левом подреберье; возможно повышение температуры. | УЗИ органов брюшной полости, КТ, анализ крови. Лечение: консервативное (при спленомегалии) или хирургическое (при разрыве селезенки). |

| Заболевания легких (пневмония, плеврит) | Боль в левом боку, усиливающаяся при дыхании и кашле; кашель; одышка; повышение температуры; мокрота. | Рентген грудной клетки, анализ крови, бронхоскопия. Лечение: антибиотики, противокашлевые препараты, муколитики. |

| Межреберная невралгия | Острая, колющая боль в левом боку, усиливающаяся при движении, кашле, чихании; боль может отдавать в спину. | Неврологический осмотр, электромиография. Лечение: обезболивающие препараты, физиотерапия, блокады. |

| Почечная колика (камни в почках) | Интенсивная, приступообразная боль в левом боку, отдающая в пах; тошнота; рвота; частое мочеиспускание. | УЗИ почек, КТ, анализ мочи. Лечение: спазмолитики, обезболивающие препараты, удаление камней. |

| Мышечные боли (миалгия) | Боль в левом боку, усиливающаяся при физической нагрузке; ограничение движений. | Физический осмотр. Лечение: отдых, обезболивающие препараты, физиотерапия. |

Герпес зостер

Герпес зостер — вирус из семейства герпеса, вызывающий опоясывающий лишай. Он проявляется интенсивной болью в межреберной области и односторонними герпетическими высыпаниями. В группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом: пожилые, ВИЧ-инфицированные и лица с иммунодефицитом.

Опоясывающий герпес возникает у тех, кто перенес ветрянку. Вирус остается в ганглиях спинного мозга, теряя активность, но может активироваться при ослаблении иммунной системы.

Факторы активации герпеса зостер:

- ВИЧ-инфекция и СПИД;

- длительный стресс;

- чрезмерные физические нагрузки;

- трансплантация органов;

- прием иммунодепрессантов;

- онкологические заболевания.

Опоясывающий герпес обычно сопровождается межреберной болью и сыпью, хотя иногда болевые ощущения отсутствуют.

Симптомы опоясывающего герпеса:

- Продромальные симптомы: лихорадка (до 38ºС), озноб, головные боли, слабость. Эти симптомы не специфичны и могут встречаться при других инфекциях.

- Боль в межреберье: возникает из-за поражения межреберных нервов вирусом. Боль умеренная, может длиться 20-30 дней и появляется через несколько часов после продромальных симптомов.

- Герпетиформная сыпь: небольшие пузырьки с прозрачным содержимым в межреберной области. Сначала появляются розовые пятна, затем везикулы. Высыпания односторонние.

Герпес зостер может затрагивать и другие нервы, например, тройничный, что приводит к повреждению роговицы глаза и слухового нерва. У людей с сильно ослабленным иммунитетом возможны поражения спинного и головного мозга.

Диагностику проводит врач-дерматолог. На основании клинической картины (боль и односторонняя сыпь) диагноз устанавливается с высокой точностью. Специфическая диагностика требуется только при тяжелых формах или у новорожденных.

Лабораторные методы диагностики:

- Иммуноферментный анализ (ИФА): выявляет антитела к вирусу. Повышение IgM указывает на недавнюю инфекцию, IgG — на перенесенную. Иногда результаты ИФА недостаточно точны, тогда используется полимеразная цепная реакция (ПЦР).

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР): обнаруживает вирусную ДНК в биологическом материале (везикулах или крови) даже в минимальных концентрациях и определяет тип вируса. Однако ПЦР не показывает активность инфекции.

Опоясывающий лишай часто проходит самостоятельно (в 60-70% случаев), но ранняя диагностика и лечение могут облегчить течение болезни и предотвратить осложнения.

Лечение включает:

- Противовирусные средства: замедляют размножение вируса (фамцикловир, ацикловир, валацикловир). Уменьшают выраженность и продолжительность заболевания на 3-4 день.

- Иммуностимуляторы: повышают выработку интерферонов (виферон, циклоферон, генферон).

- Обезболивающие: снимают боль в межреберной области (анальгин, ибупрофен, парацетамол, диклофенак).

- Глюкокортикоиды: гормоны с противовоспалительным эффектом, назначаются при легкой или средней тяжести межреберной невралгии.

Боли в левом боку могут вызывать беспокойство и настороженность, так как они могут быть связаны с различными заболеваниями. Часто люди описывают такие боли как острые, ноющие или колющие. Причины могут варьироваться от простых мышечных спазмов до более серьезных состояний, таких как заболевания селезенки, поджелудочной железы или сердца. Симптомы могут включать не только боль, но и тошноту, рвоту или изменение стула.

Для диагностики важно обратиться к врачу, который может назначить УЗИ, рентген или анализы крови. Лечение зависит от причины боли: это может быть как консервативная терапия, так и хирургическое вмешательство. Не стоит игнорировать такие симптомы, так как своевременная диагностика и лечение могут предотвратить серьезные осложнения.

Синдром Титце

Синдром Титце, или реберный хондрит, — это воспаление хрящевой ткани ребер, соединяющейся с грудиной. Заболевание чаще встречается у людей в возрасте 20-35 лет, занимающихся физической активностью, и затрагивает как мужчин, так и женщин. Обычно поражаются хрящевые концы первых 5-7 ребер с одной стороны.

Причины синдрома Титце:

- чрезмерные физические нагрузки на грудную клетку и плечевой пояс;

- травмы грудной области;

- аутоиммунные расстройства;

- аллергические реакции;

- коллагенозы;

- заболевания органов дыхания, такие как плеврит и бронхопневмония;

- артриты;

- артрозы.

Диагностику реберного хондрита проводит терапевт или ортопед. Основной симптом — боль и припухлость в области соединения ребер с грудиной. Хотя заболевание не опасно, важно исключить более серьезные состояния, такие как стенокардия или инфаркт миокарда.

Симптомы реберного хондрита:

- Боль в области груди и межреберья — главный признак. Боль может быть приступообразной и усиливаться при глубоком дыхании, кашле или чихании. В некоторых случаях она сохраняется на протяжении многих лет.

- Отек и припухлость возникают из-за воспалительного процесса. Воспаление приводит к выделению биологически активных веществ, увеличивающих проницаемость сосудов и вызывающих отек. Припухлость обычно округлая и может достигать 3-6 см в диаметре.

Диагностика синдрома Титце основывается на боли в месте прикрепления хрящевых концов ребер к грудине и наличии болезненной припухлости. Для исключения сердечных заболеваний проводят электрокардиографию.

Методы диагностики реберного хондрита:

- Рентгенография грудной клетки позволяет оценить наличие воспалительного процесса, хотя не является специфическим методом. На снимках может быть видно сужение межреберного пространства, указывающее на утолщение хрящевых сегментов. На ранних стадиях рентгенография может не выявить патологию.

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография помогают выявить изменения в хрящевой ткани на ранних стадиях и определить состояние окружающих тканей, таких как сосуды и нервы. Эти методы также могут исключить злокачественные образования.

Лечение синдрома Титце обычно амбулаторное.

Медикаменты для лечения реберного хондрита:

- Нестероидные противовоспалительные препараты облегчают боль и уменьшают отек. Чаще всего применяются гели и мази на основе ибупрофена, диклофенака, кетопрофена или пироксикама, что снижает риск побочных эффектов.

- Глюкокортикоиды используются при сильных болях. В область максимальной болезненности вводят раствор новокаина и гидрокортизона, что эффективно снимает боль и уменьшает воспаление.

- Физиотерапевтические процедуры усиливают эффект медикаментозного лечения. При реберном хондрите могут назначаться иглоукалывание, магнитотерапия, электрофорез и лечебный массаж, что улучшает кровообращение и уменьшает боль.

В редких случаях, если медикаментозное лечение не помогает, может потребоваться операция по частичному удалению ребра, проводимая под местной анестезией или общим наркозом.

Опухоль ребер

Опухоль ребер — редкое заболевание, чаще всего встречающееся у детей до 10-12 лет. Большинство таких опухолей злокачественные и возникают из-за метастазов из других органов, например, при раке молочной железы, легких, щитовидной железы или простаты.

Симптомы опухоли ребер:

- Постоянные боли в грудной клетке, которые могут локализоваться в любом сегменте, включая левое подреберье. Боль усиливается ночью и трудно поддается купированию, со временем становясь более интенсивной.

- Повышенная температура кожи над опухолью — распространенный признак. Также может наблюдаться покраснение кожи в этой области, указывающее на переполнение кровью поверхностных сосудов.

- Вегетативные расстройства из-за вовлечения вегетативной нервной системы. Это может проявляться повышенной раздражительностью, тревожностью или страхом.

- Лихорадка — неспецифический симптом, встречающийся менее чем в половине случаев, с температурой до 38-40ºС.

Для подтверждения диагноза необходимо обратиться к ортопеду или онкологу. Важно собрать анамнез, выявить симптомы и провести физикальное обследование грудной клетки и левого подреберья. Дополнительные методы диагностики могут уточнить диагноз.

Инструментальные методы исследования:

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография помогают выявить опухоль, определить ее локализацию, форму и размеры, а также обнаружить сдавливание близлежащих тканей.

- Биопсия — инвазивный метод, включающий взятие образца ткани для микроскопического исследования, что позволяет определить наличие опухолевых клеток и оценить стадию заболевания.

Наиболее эффективным лечением опухоли является хирургическое вмешательство. Перед операцией может быть назначена химиотерапия для подавления роста опухолевых клеток. Используются препараты, такие как метотрексат, ифосфамид или доксорубицин. Если химиотерапия успешна, проводится операция, в ходе которой удаляется опухоль и пораженный сегмент ребра. Удаленную часть заменяют металлическим, синтетическим или костным имплантатом. Если опухоль прорастает в сосуды, нервы или мягкие ткани, эти структуры также удаляются. После операции для предотвращения рецидива назначается повторный курс химиотерапии. В случаях невозможности хирургического лечения применяется радиотерапия, основанная на разрушительном воздействии ионизирующего излучения на опухолевые ткани. Однако этот метод может вызывать ожоги и подкожные кровоизлияния из-за повреждения кровеносных сосудов.

Перелом ребер

Перелом одного ребра обычно не вызывает сильной боли и дискомфорта, в то время как перелом нескольких ребер может привести к интенсивной боли и серьезным осложнениям. Боль возникает из-за травмирующего воздействия на кровеносные сосуды, надкостницу, нервы и мышцы межреберья, где расположены болевые рецепторы. Также болевой синдром может свидетельствовать о повреждении плевральной полости костными фрагментами. Нервные окончания, воспринимающие боль, находятся в плевре, а не в легочной ткани.

Причины перелома ребер:

- ушиб;

- сжатие;

- растяжение;

- размозжение.

Симптомы перелома ребер могут различаться. Их выраженность зависит от количества поврежденных ребер, типа перелома (оскольчатый, косой или поперечный) и наличия осложнений.

Симптомы перелома ребер:

- Сильная боль в боку — возникает при переломе реберной дуги. При повреждении нескольких ребер боль становится резкой и мучительной. Движения, глубокий вдох или кашель усиливают болевые ощущения. При наклоне в здоровую сторону появляется боль в пораженном подреберье.

- Поверхностное дыхание — возникает рефлекторно, так как глубокое дыхание вызывает боль. Длительное поверхностное дыхание может привести к воспалению легких из-за снижения вентиляции.

- Деформация грудной клетки — обычно неосложненный перелом одного ребра не вызывает деформации, но при повреждении нескольких ребер грудная клетка может изменить форму.

- Отставание пораженной стороны грудной клетки — наблюдается при одностороннем осложненном переломе, когда движения на пораженной стороне вызывают боль.

Люди с подозрением на перелом ребер должны обратиться к врачу-травматологу, так как травма может привести к осложнениям.

Опасные осложнения перелома ребер:

- Гемоторакс — скопление крови в плевральной полости из-за повреждения сосудов легких или диафрагмы. Это может привести к сжатию легкого и нарушению вентиляции. При значительном скоплении крови может произойти смещение сердца и сосудов, что угрожает сердечной недостаточностью. Также возможно образование кожной эмфиземы и кровохарканье.

- Пневмоторакс — попадание воздуха в плевральную полость, что приводит к сжатию легочной ткани. На начальном этапе возникает острая боль, одышка и тахикардия. Попадание воздуха под кожу приводит к кожной эмфиземе.

При диагностике травматолог уточняет механизм травмы и проводит физикальный осмотр. Часто при прощупывании места перелома слышен хруст. Для уточнения диагноза применяются инструментальные методы.

Методы диагностики перелома ребер:

- Рентгенологическое исследование — эффективный способ выявления перелома ребер и определения места повреждения.

- Ультразвуковое исследование — используется для выявления повреждений плевры и скопления жидкости в плевральной полости.

- Плевральная пункция — позволяет взять содержимое плевральной полости для анализа и, при необходимости, удалить патологическое содержимое.

Лечение неосложненного перелома ребер обычно проводится на дому, но оскольчатый перелом требует госпитализации.

Первая помощь и лечение перелома ребер:

- Обезболивающие препараты — для купирования боли, часто используется промедол или новокаиновая блокада.

- Наложение тугой повязки — ограничивает подвижность грудной клетки, чтобы избежать дальнейших повреждений.

- Отхаркивающие препараты — помогают при сухом кашле, обычно назначают амброксол или АЦЦ.

- Наложение гипсового корсета — используется для лечения оскольчатого перелома, ограничивая движения и способствуя сращиванию костей.

- Лечебная пункция плевральной полости — выполняется при повреждении плевры, что приводит к пневмотораксу или гемотораксу.

Причины, симптомы, диагностика и лечение боли под ребром слева

Боль в левом подреберье часто указывает на заболевания селезенки. Дискомфорт может возникнуть после травмы грудной клетки или в результате инфекций. Постоянная боль в этой области иногда сигнализирует о опухоли в селезенке.

Увеличение селезенки

Увеличение селезенки, или спленомегалия, — это патологическое состояние, возникающее при различных инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Диагноз ставится, если длина селезенки превышает 11-12 сантиметров по результатам ультразвукового исследования.

К увеличению селезенки могут приводить:

- вирусные инфекции (цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ);

- бактериальные инфекции (сифилис, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз);

- протозойные инфекции (малярия, токсоплазмоз);

- паразитарные болезни (лейшманиоз, трипаносомоз);

- саркоидоз;

- амилоидоз;

- инфаркт селезенки;

- венозные заболевания (тромбоз, компрессия);

- абсцесс селезенки;

- аутоиммунные болезни (системная красная волчанка);

- заболевания печени (цирроз, рак);

- некоторые болезни крови (анемия, лейкоз, лимфома, полицитемия);

- реакции на медикаменты.

Симптомы спленомегалии связаны с растяжением капсулы селезенки и сдавливанием соседних органов. Основной признак — боль в левом боку или подреберье.

При увеличении селезенки могут проявляться:

- Боль в левом боку из-за растяжения капсулы, где расположены болевые рецепторы. Увеличенный орган может сжимать соседние органы и диафрагму, вызывая иррадиацию боли в грудную клетку или поясницу.

- Ранее насыщение пищей связано с сдавливанием желудка и тонкого кишечника, что уменьшает их объем. Даже небольшое количество пищи может вызывать чувство насыщения и тошноту, часто наблюдается снижение аппетита.

- Гастроэзофагеальный рефлюкс — обратное движение содержимого желудка в пищевод, проявляющееся изжогой и болями за грудиной. Возможны осиплость голоса и сухой кашель.

- Запоры возникают из-за сдавливания кишечных петель.

- Признаки анемии. Спленомегалия часто сопровождается анемией, что проявляется головными болями, тошнотой, шумом в ушах и бледностью кожи. В некоторых случаях может возникать патологический сердечный шум.

Для диагностики спленомегалии необходимо обратиться к гематологу. Врач собирает анамнез, расспрашивает о недавних поездках и анализирует симптомы. Важный диагностический признак — возможность прощупывания селезенки, которая в норме не пальпируется.

Диагностика включает:

- Общий анализ крови для выявления анемии. Уровень гемоглобина у женщин ниже 120 г/л, у мужчин — ниже 130 г/л. Также оцениваются морфологические характеристики эритроцитов. При бактериальной инфекции увеличивается количество лейкоцитов, при вирусной — лимфоцитов.

- Биохимический анализ крови для оценки печеночных проб, которые могут повышаться при гепатите или циррозе. Увеличиваются ферменты АЛТ и АСТ, уровень билирубина.

- Анализ кала на паразитарные заболевания.

- Ультразвуковое исследование для выявления увеличения селезенки и состояния окружающих органов.

- Компьютерная томография для выявления абсцессов, опухолей или увеличенных лимфатических узлов.

- Спленопортография при подозрении на портальную гипертензию.

Важно установить причину увеличения селезенки. Если спленомегалия вызвана злокачественным заболеванием, назначается курс химиотерапии. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Лечение спленомегалии может включать медикаментозные и хирургические методы:

- Антибиотики при бактериальных инфекциях. Например, для туберкулеза используются противотуберкулезные препараты, для бруцеллеза — комбинации антибиотиков. Сифилис лечится пенициллином, лептоспироз — тетрациклинами и аминогликозидами. При образовании абсцесса может потребоваться удаление селезенки.

- Химиотерапия для лечения злокачественных заболеваний с использованием цитостатиков, подавляющих рост раковых клеток. Часто применяются несколько препаратов одновременно, что может вызывать побочные эффекты.

- Спленэктомия — операция по удалению селезенки. Хотя она не является жизненно важным органом, удаление может быть необходимо при определенных заболеваниях, таких как апластическая анемия или лейкоз. Операция чаще всего проводится лапароскопически, что минимизирует травматичность и позволяет взять биопсию для анализа.

Повреждение селезенки

Самая частая причина повреждения селезенки — прямое воздействие травмы. Селезенка расположена близко к ребрам и брюшной стенке, имеет высокую степень кровенаполнения и значительные размеры. Основной признак повреждения — болевой синдром, возникающий сразу после травмы из-за повреждения капсулы органа, где сосредоточены болевые рецепторы.

Под повреждением селезенки обычно понимают разрыв тканей, что приводит к внутреннему кровотечению.

К повреждению селезенки могут привести:

- травма (прямое или косвенное воздействие);

- бактериальные инфекции (сыпной тиф, лептоспироз, туберкулез);

- вирусные и протозойные инфекции (цитомегаловирус, мононуклеоз, ВИЧ, токсоплазмоз, малярия);

- заболевания печени (цирроз, гепатиты);

- чрезмерные физические нагрузки (подъем тяжелых предметов);

- рак крови;

- беременность (в результате стремительных родов или увеличенного притока крови к селезенке).

Симптомы повреждения селезенки зависят от вовлеченности капсулы, степени кровопотери и состояния пациента.

Симптомы повреждения селезенки:

- Боль в левом боку — основной признак, чаще всего при разрыве. Боль может иррадиировать в верхние отделы живота, левое плечо, руку или под лопатку. Она острая и интенсивная, заставляя пациента принимать вынужденную позу. Даже небольшие движения могут усилить боль.

- Напряжение мышц брюшной стенки — защитная реакция, известная как «доскообразный живот». Выраженность напряжения зависит от состояния пациента и может отсутствовать при коллапсе.

- Симптомы острой кровопотери — головокружение, потемнение в глазах, шум в ушах, слабость, вплоть до обморока. Лицо бледнеет, пульс учащается, давление снижается. Часто наблюдаются тошнота и рвота. Кровопотеря при повреждении селезенки возникает почти всегда.

- Парез кишечника — отсутствие перистальтики, задержка газов и стула, появляется через несколько часов после разрыва.

Диагноз может поставить врач скорой помощи, терапевт или хирург. Разрыв селезенки при травме живота подтверждается сбором информации о травме и физикальным осмотром. Обнаруживаются симптомы «доскообразного живота» и болезненность при пальпации. Бледность кожи, тахикардия и гипотония могут указывать на кровотечение. При выявлении этих симптомов необходимо быстро подтвердить наличие разрыва, чтобы начать лечение, чаще всего включающее удаление органа.

Методы диагностики при разрыве селезенки:

- Рентгенография грудной клетки — выявляет тень слева под диафрагмой, свидетельствующую о скоплении крови.

- Рентгенография брюшной полости — может показать смещение кишок и расширение желудка, но не всегда информативна при отсутствии массивного кровотечения.

- Ультразвуковое исследование — различает ушиб и разрыв селезенки. Ушиб показывает участки повышенной эхогенности, разрыв — дефект контура и зоны с пониженной эхогенностью.

- Компьютерная томография — точно оценивает тип и степень повреждения, выявляет субкапсулярные гематомы и линию разрыва.

- Лапароскопия — позволяет осмотреть орган через небольшое отверстие и перейти к операции при подтверждении разрыва.

Результаты общего анализа крови не информативны для диагностики. При острой кровопотере состав крови в первые часы не меняется из-за компенсаторных механизмов.

При разрыве селезенки возникает сильное кровотечение, нарушающее гемодинамику и угрожающее жизни. Остановить кровотечение невозможно, поэтому в 95-98% случаев требуется полное удаление органа. Важна также симптоматическая терапия для уменьшения сопутствующих симптомов.

Методы лечения повреждения селезенки:

- Обезболивающие препараты назначаются после подтверждения диагноза, чтобы не скрыть симптомы. При подтверждении разрыва могут назначаться анальгин, ибупрофен, пенталгин и другие нестероидные противовоспалительные средства.

- Спленэктомия — операция по удалению селезенки. Ранее использовалась лапаротомия, сейчас чаще применяют лапароскопию через 3-4 небольших отверстия. Операция проводится под общим наркозом.

- Стабилизация гемодинамики — устраняет симптомы острой кровопотери и сердечно-сосудистой недостаточности. Обычно проводят внутривенное переливание крови или ее компонентов. В экстренных случаях, при резком снижении давления, гемотрансфузию проводят внутриартериально. Для устранения гипотонии вводят добутамин или допамин, а при шоке — норадреналин.

Инфаркт селезенки

Инфаркт селезенки — это прекращение кровоснабжения части органа, приводящее к некрозу тканей. Мелкие инфаркты часто протекают бессимптомно, в отличие от крупных, которые вызывают резкую боль в левом подреберье. В редких случаях возможен тотальный инфаркт, затрагивающий всю селезенку.

Причины инфаркта селезенки:

- злокачественные заболевания крови (лейкоз, полицитемия, лимфогранулематоз);

- закупорка сосудов тромбообразующими массами или эмболами (инородные тела, микробы, пузырьки газа);

- инфекционные заболевания (малярия, брюшной тиф, лейшманиоз, септический эндокардит).

Степень симптомов зависит от объема пораженной области: чем больше некротическая зона, тем сильнее боль.

Симптомы инфаркта селезенки:

- Боль в левом подреберье возникает из-за активности болевых рецепторов в сосудах селезенки. Ноцицепторы расположены в артериях, а не в паренхиме. Боль усиливается при вовлечении капсулы селезенки. Мелкие участки некроза обычно не вызывают боли, в то время как при субтотальном или тотальном инфаркте возникает острая боль, иррадиирующая в поясницу или под левую лопатку. Боль усиливается при глубоком дыхании или кашле, но постепенно уменьшается в течение нескольких дней.

- Метеоризм (вздутие живота) может возникнуть при вовлечении брюшины, также возможна тошнота.

Инфаркт селезенки часто остается незамеченным из-за неярких и неспецифичных симптомов. Даже при значительном поражении боль может исчезнуть в течение первых трех дней. Диагноз ставится чаще всего после развития абсцесса селезенки на фоне ишемии.

Методы диагностики инфаркта селезенки:

- Ультразвуковое исследование выявляет участки с различной плотностью, но мелкие инфаркты могут не обнаруживаться.

- Компьютерная томография более точна: на томограммах видны зоны с пониженной плотностью, обычно клинообразной или круглой формы, расположенные на периферии селезенки.

В большинстве случаев применяется консервативное лечение; операция требуется только при нагноении (абсцессе).

Методы лечения инфаркта селезенки в зависимости от наличия осложнений:

- Консервативное лечение включает постельный режим, обезболивающие и антибактериальные препараты. В первые часы рекомендуется прикладывать лед к области левого подреберья для снижения боли. Для облегчения боли можно использовать анальгин, парацетамол, пенталгин и спазмалгон.

- Хирургическое лечение необходимо при нагноении. Выполняется спленэктомия: гнойник вскрывают и промывают антисептиками и антибиотиками.

Рак селезенки

Рак селезенки — редкое заболевание, возникающее из-за метастазов опухолей из других органов или накопления измененных лимфоцитов, что называется лимфомой. На ранних стадиях рак часто протекает бессимптомно, а характерные признаки появляются только на поздних стадиях.

Симптомы рака селезенки:

- Боль в левом подреберье. Возникает из-за давления опухоли на капсулу селезенки, где расположены болевые рецепторы. Сначала боль может быть тупой, но с ростом опухоли становится интенсивной и постоянной, иррадиируя в левую руку, плечо или под левую лопатку. В некоторых случаях опухоль может разорвать селезенку.

- Повышенная утомляемость (астения) возникает из-за истощения организма. Злокачественные заболевания создают нагрузки, превышающие компенсаторные возможности, что приводит к усталости и изменчивости настроения. Это затрудняет длительную умственную и физическую активность, а также может вызывать бессонницу.

- Анемия может быть первым признаком рака селезенки и возникает по разным причинам: нарушением всасывания кобальта или меди, атакой опухоли на красный костный мозг, хронической кровопотерей или использованием опухолевыми клетками красных кровяных телец.

- Снижение или потеря аппетита происходит из-за давления опухоли на соседние органы пищеварительной системы, что приводит к быстрому насыщению.

- Потеря массы тела связана с уменьшением аппетита и общей интоксикацией организма. Разложение опухоли выделяет токсичные вещества, негативно влияющие на обменные процессы. Быстрый рост опухоли может блокировать использование жиров для предотвращения дальнейшего роста.

- Незначительное повышение температуры тела связано с образованием пирогенов, влияющих на терморегуляцию. Обычно наблюдается субфебрильная температура, редко превышающая 37,5 – 38ºС.

Для диагностики рака селезенки необходимо обратиться к гематологу или онкологу. Существует множество методов, но биопсия является наиболее надежным способом подтверждения диагноза.

Методы диагностики рака селезенки:

- Ультразвуковое исследование — доступный и точный способ раннего выявления рака. Позволяет обнаружить опухоль даже небольших размеров и увеличение лимфатических узлов рядом с селезенкой.

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография помогают обнаружить опухоль, определить ее локализацию и размеры, а также выявить метастазы в других органах.

- Биопсия — инвазивная процедура, при которой берется образец ткани для микроскопического анализа. Обнаружение атипичных клеток указывает на злокачественный процесс.

- Клинический анализ крови может предполагать наличие заболевания, выявляя изменения, характерные для рака селезенки, такие как снижение лимфоцитов, гемоглобина и тромбоцитов.

Лечение рака селезенки требует комплексного подхода, обычно включает комбинации лучевой и химиотерапии, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство.

Методы лечения рака селезенки:

- Химиотерапия — основной метод, замедляющий или останавливающий рост опухоли с помощью цитостатических препаратов. Врач подбирает схему лечения, учитывая стадию заболевания и общее состояние пациента. Цитостатики могут вызывать побочные эффекты, такие как выпадение волос и нарушения пищеварения. Часто используется комбинированная терапия, позволяющая достичь длительной ремиссии.

- Лучевая терапия использует ионизирующее излучение для подавления роста раковых клеток. Облучаются определенные группы лимфоузлов, при этом здоровые ткани защищаются фильтрами. Курс радиотерапии без химиотерапии назначается при отсутствии выраженных симптомов.

- Хирургическое вмешательство включает полное удаление селезенки (спленэктомия). Обычно перед операцией проводится курс химиотерапии. Доступ к органу осуществляется через верхнюю срединную линию живота, что позволяет хирургу визуализировать пораженный орган и удалять метастазы. Операция проводится под наркозом, после чего назначается химиотерапия для снижения риска рецидива.

Причины, симптомы, диагностика и лечение болей в левом боку вверху живота

Боли в левом боку могут возникать из-за воспалительных процессов в органах желудочно-кишечного тракта. Они могут быть вызваны воспалением слизистой тонкого или толстого кишечника, кишечной непроходимостью или панкреатитом. Также возможно сжатие или раздражение капсулы селезенки, что приводит к болевым ощущениям в области левого подреберья.

Энтерит

Энтерит — воспаление слизистой тонкого кишечника. Боль в левом боку может указывать на воспаление двенадцатиперстной кишки (дуоденит) или верхней части тощей кишки (еюнит). Энтерит может сочетаться с гастритом или колитом.

Причины энтерита:

- синдром раздраженного кишечника;

- бактериальные инфекции (брюшной тиф, холера, дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз);

- вирусные инфекции (ECHO, Коксаки, полиовирусы);

- глистные инвазии (энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз);

- некоторые медикаменты (глюкокортикоиды, нестероидные противовоспалительные препараты, определенные антибиотики).

Энтерит бывает острым и хроническим. Острый может проявляться в легкой, средней или тяжелой форме. При хроническом течении слизистая кишечника атрофируется, теряя функциональность. В обоих случаях наблюдаются нарушения переваривания и усвоения питательных веществ (мальдигестия и мальабсорбция), что ухудшает общее состояние организма.

Симптомы энтерита:

- Боль в животе локализуется в околопупочной области или охватывает весь живот. Характерны тупые схваткообразные боли, усиливающиеся во второй половине дня, вызванные растяжением петель кишечника газами или спазмами.

- Диарея возникает из-за ускоренного продвижения пищевого комка по кишечнику. Стул может учащаться до пяти и более раз в день, становясь водянистым. Во время дефекации может возникать слабость из-за снижения артериального давления.

- Метеоризм проявляется болезненным вздутием живота, вызванным накоплением газов. Чувство распирания усиливается после еды, могут наблюдаться урчание и бурление, связанные с дисбактериозом.

- Тошнота и рвота часто сопровождают острое воспаление, помогая организму очиститься от патогенных микроорганизмов и токсинов.

- Обезвоживание — следствие диареи и рвоты, может привести к головным болям, головокружению, жажде, снижению артериального давления и общей слабости.

Диагностикой энтерита занимается врач-гастроэнтеролог. Сбор анамнеза и физикальное обследование помогают предположить диагноз. Для уточнения используются инструментальные и лабораторные методы.

Методы диагностики энтерита:

- Копрограмма — исследование каловых масс, позволяющее выявить воспаление, наличие глистов и оценить состояние микрофлоры. При энтерите цвет каловых масс может изменяться, в них могут обнаруживаться крахмал, жиры и мышечные волокна.

- Бактериологическое исследование позволяет выявить патогенные микроорганизмы. В кале могут быть обнаружены возбудители кишечных заболеваний, такие как шигеллы, сальмонеллы и холерный вибрион.

- Клинический анализ крови помогает выявить признаки воспалительного процесса, такие как повышение СОЭ и лейкоцитоз. При паразитарных инвазиях может наблюдаться эозинофилия.

- Контрастная рентгенография позволяет оценить состояние кишечника и выявить изъязвления или опухоли. Перед исследованием пациенту дают выпить бариевую взвесь.

Лечение энтерита зависит от его природы (бактериальная, вирусная или паразитарная инфекция) и включает симптоматическую терапию. Лечение может проводиться амбулаторно или в стационаре.

Лекарственные средства при лечении энтерита:

- Антибактериальные препараты применяются при бактериальных инфекциях (дизентерия, эшерихиоз, сальмонеллез, холера).

- Противогельминтные средства используются для лечения глистных инвазий.

- Противодиарейные препараты замедляют продвижение пищевого комка по кишечнику.

- Пищеварительные ферменты нормализуют процесс переваривания пищи.

- Спазмолитики помогают снять болевой синдром.

- Регидратанты устраняют обезвоживание.

- Эубиотики восстанавливают микрофлору кишечника.

Рекомендуется соблюдать диету (стол №4 по Певзнеру), включающую щадящую пищу и ограничение жиров и углеводов.

Колит

Колит — воспаление слизистой оболочки толстой кишки, проявляющееся болями в животе и нарушением усвоения воды и электролитов (натрий, калий, магний, хлор, кальций). Причины колита разнообразны.

Основные причины колита:

- дисбактериоз кишечника;

- кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, эшерихиоз и др.);

- нерациональное использование медикаментов (слабительные, антибиотики, нейролептики);

- психоэмоциональный стресс;

- чрезмерные физические нагрузки;

- неправильное питание;

- наследственная предрасположенность.

Боли в левом боку могут быть связаны с воспалением нисходящей ободочной кишки или левого сегмента поперечной ободочной кишки (трансверзит). Колит бывает острым и хроническим: острый характеризуется интенсивными болями, хронический — ноющей.

Симптомы колита:

- Боль в животе — основной признак колита, часто возникающий во время дефекации. Боль схваткообразная, связана со спазмами гладкой мускулатуры толстого кишечника.

- Ложные позывы к дефекации (тенезмы) — характерный симптом воспаления слизистой.

- Нарушение стула — может проявляться диареей или запорами. При поражении левых сегментов толстого кишечника часто наблюдаются спазмы, приводящие к запорам.

- Метеоризм — результат сильных сокращений гладкой мускулатуры кишечника, что вызывает накопление газов.

Для диагностики колита необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Врач собирает информацию о состоянии пациента, проводит физикальное обследование (пальпация живота) и аноскопию (визуальное обследование прямой кишки). Для хронического колита применяются дополнительные методы.

Методы диагностики:

- Ирригоскопия — рентгенологическое исследование толстого кишечника с введением бариевой взвеси. Позволяет оценить состояние слизистой и эластичность стенок кишечника.

- Колоноскопия — инвазивный метод, включающий введение эндоскопа с видеокамерой в толстый кишечник. Позволяет визуально выявить воспаление, изъязвление и полипы, а также провести биопсию.

Лечение колита зависит от клинической картины, формы и степени тяжести заболевания. Важным аспектом является соблюдение диеты (стол №4 по Певзнеру), снижающей нагрузку на кишечник.

Медикаменты для лечения колита:

- Противогельминтные препараты — при глистной инвазии (левамизол, пиперазин, мебендазол).

- Антибактериальные препараты — при бактериальной инфекции (сульфаниламид, фталазол, левомицетин и др.).

- Слабительные средства — для нормализации стула при запорах (бисакодил, порталак).

- Спазмолитические препараты — для снятия спазмов кишечника (папаверин, дротаверин, но-шпа; при сильных болях — бепасал, спазмобрю).

- Эубиотики — для восстановления микрофлоры (бифиформ, бификол, бифидумбактерин, энтерол).

- Витамины и минералы — для компенсации нарушенного всасывания микроэлементов (мультивитаминные комплексы: дуовит, мульти-табс, витрум, мультимакс и др.).

Непроходимость кишечника

Непроходимость кишечника — это состояние, при котором прекращается движение пищевого комка по кишечнику. Существует два типа: механическая и динамическая. Механическая непроходимость возникает из-за препятствий в кишечнике, а динамическая связана с отсутствием моторики или спастическими сокращениями.

Основные причины кишечной непроходимости:

- изменения в рационе;

- спайки в брюшной полости;

- внутренние грыжи;

- травмы живота;

- острые заболевания органов брюшной полости (аппендицит, холецистит, колит и др.);

- заворот кишечника;

- закупорка сосудов кишечника (тромбоз, эмболия);

- сдавливание кишечника опухолями или увеличенными органами;

- отравление токсичными веществами (например, солями свинца).

Симптомы кишечной непроходимости зависят от типа, стадии заболевания, состояния пациента и наличия сопутствующих заболеваний.

Основные симптомы:

- Боль в животе — один из первых признаков. Обычно боль возникает внезапно и имеет постоянный характер. Она связана с перистальтической волной и вызывает спазмы. Интенсивные боли наблюдаются при закупорке сосудов, а при атонии кишечника — тупые или ноющие. Боли в левой части живота могут указывать на обструкцию толстого кишечника.

- Метеоризм — результат нарушения продвижения пищи, сопровождается задержкой газов и стула.

- Тошнота и рвота — возникают из-за переполнения желудочно-кишечного тракта и могут привести к интоксикации.

Диагностику кишечной непроходимости проводят гастроэнтерологи или хирурги, выявляя специфические симптомы.

Часто встречающиеся симптомы:

- симптом Байера (асимметричное вздутие живота);

- симптом Валя (выпячивание сегмента кишечника выше препятствия);

- симптом Кохера (боли при нажатии на живот отсутствуют);

- симптом Мондора (перистальтика сменяется атонией);

- симптом Склярова (шум плеска);

- симптом Шланге (отсутствие звуков при аускультации).

Для уточнения диагноза применяются инструментальные методы.

Методы диагностики:

- Ультразвуковое исследование — выявляет признаки непроходимости и определяет ее тип. При динамической непроходимости наблюдается скопление воздуха и газов, отсутствие перистальтических волн. При механической — расширение просвета кишечника и утолщение стенок.

- Рентгенография — помогает выявить жидкость и газ в петлях кишечника.

При подозрении на непроходимость пациента срочно госпитализируют, чтобы избежать осложнений. Лечение чаще всего медикаментозное. Спазмы снимаются спазмолитиками (например, но-шпа). При закупорке тонкого кишечника проводят промывание желудка, а при закупорке толстого — сифонные клизмы. Если медикаментозное лечение неэффективно, может потребоваться операция для восстановления проходимости (расправление заворотов, иссечение опухолей, рассечение спаек). При необходимости удаляются нежизнеспособные участки кишечника, после чего брюшную полость промывают антисептиками и ушивают.

Панкреатит

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, вызванное преждевременной активацией ее ферментов, которые начинают переваривать ткани железы. Опасность панкреатита в том, что ферменты могут попасть в кровоток и вызвать серьезные повреждения органов.

Основные причины панкреатита:

- чрезмерное потребление алкоголя;

- камни в желчном пузыре, блокирующие выводной проток поджелудочной железы;

- неправильное питание, включая избыток жирной и острой пищи;

- травмы живота;

- вирусные и бактериальные инфекции, такие как хеликобактериоз и вирусы гепатита;

- глистные инвазии, например, описторхоз и аскаридоз;

- гормональные нарушения.

Существуют две формы панкреатита: острая и хроническая. Острый панкреатит наиболее опасен, так как может привести к повреждению поджелудочной железы и другим органам. Симптомы зависят от тяжести и фазы заболевания.

Симптомы панкреатита:

- Боль в верхней части живота – основной признак панкреатита. Локализация боли зависит от области воспаления: при вовлечении головки железы боль ощущается под грудиной, при поражении хвоста – в левом боку. При воспалении всей железы возникают «опоясывающие» боли. Боль появляется внезапно, интенсивна и не поддается обычным спазмолитикам. Может иррадиировать в левый бок, плечо или под лопатку.

- Рвота чаще всего возникает после еды и имеет рефлекторный характер. В тяжелых случаях может быть многократной и неукротимой.

- Ухудшение общего состояния наблюдается при среднем и тяжелом течении заболевания. Частая рвота приводит к обезвоживанию, проявляющемуся жаждой, слабостью, бледностью или синюшностью кожи, а также снижением артериального давления.

Диагностику панкреатита проводит гастроэнтеролог. Методы диагностики зависят от формы заболевания.

Методы диагностики панкреатита:

- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости – основной метод для оценки состояния поджелудочной железы. УЗИ позволяет выявить увеличение органа и участки с измененной эхогенностью, указывающие на воспаление.

- Компьютерная томография – высокоинформативный метод, дополняющий УЗИ. Позволяет обнаружить небольшие повреждения тканей поджелудочной железы и оценить состояние ее выводных протоков.

- Биохимический анализ крови позволяет оценить работу органов, включая поджелудочную железу. Для панкреатита характерно повышение уровня амилазы, расщепляющего углеводы. Результаты сравнивают с показателями амилазы в моче.

Лечение панкреатита обычно консервативное. Для снижения нагрузки на поджелудочную железу при остром панкреатите рекомендуется голодная диета на несколько дней. Для облегчения боли применяются ненаркотические (анальгин, парацетамол) и наркотические анальгетики (промедол). Антиферментные препараты (пантрипин, гордокс, трасколан) помогают остановить повреждение тканей. В редких случаях требуется хирургическое вмешательство для удаления омертвевших участков. Лечение хронического панкреатита включает назначение панкреатических ферментов (пангрол, панкреатин, креон и др.) для снижения функциональной нагрузки на железу.

Из-за чего болит в левом боку сразу после еды?

Боль в левом боку после еды может указывать на заболевания пищеварительной системы, чаще всего гастрит или язву желудка. Эти состояния связаны с воспалением или язвами на слизистой оболочке желудка. На ранних стадиях боль может быть слабой или отсутствовать. При приеме пищи выделяются соляная кислота и ферменты, которые воздействуют на поврежденные участки слизистой, вызывая болезненные ощущения. Обычно такие боли локализуются в верхней части живота, под грудиной, но могут ощущаться и слева, если поражена слизистая в области большой кривизны желудка.

Также боль может быть признаком увеличения селезенки. Желудок и селезенка расположены близко, но не соприкасаются. При приеме пищи желудок растягивается, а увеличенная селезенка может сжимать его, что приводит к быстрому насыщению и болям в левом боку.

Воспаление поджелудочной железы, или панкреатит, также вызывает сильную боль в левом подреберье. Чаще всего панкреатит возникает из-за злоупотребления жирной пищей и алкоголем. Жирная пища усиливает выработку ферментов поджелудочной железы, а алкоголь вызывает спазмы гладкой мускулатуры выводных протоков. В результате ферменты начинают переваривать саму поджелудочную железу, что приводит к интенсивной боли в верхней части живота или левом подреберье.

Из-за чего болит в левом подреберье и отдает в спину?

Боль в левом подреберье, иррадиирующая в спину, может указывать на острый пиелонефрит — воспаление почек и почечных лоханок, чаще всего вызванное бактериальной инфекцией. Пиелонефрит бывает односторонним (левосторонним или правосторонним) и двусторонним. Поскольку затрагивается паренхима почки, боль сначала ощущается в пояснице, затем распространяется в левый бок. Острый пиелонефрит также сопровождается повышением температуры (до 38-39ºС), ознобом, недомоганием, тошнотой и рвотой.

Схожие симптомы могут возникать при остром панкреатите — воспалении поджелудочной железы. Если затрагивается только хвост поджелудочной железы, боль локализуется в левом подреберье. Иррадиация боли в спину свидетельствует о вовлечении брюшины. При остром панкреатите боль резкая и интенсивная. В кровь могут попадать ферменты поджелудочной железы, негативно влияющие на сердце, печень, легкие и почки. Острый панкреатит представляет серьезную угрозу для здоровья и требует срочной госпитализации.

Почему возникает боль в левом подреберье при вдохе?

Появление дискомфорта в левом подреберье при вдохе указывает на воспаление плевральных листков. Эти листки (париетальный и висцеральный) из соединительной ткани формируют плевральную полость, охватывающую легкие. В норме плевральные листки свободно скользят друг относительно друга во время дыхания. Однако при попадании патогенных микроорганизмов (чаще кишечная палочка, стафилококк или стрептококк) в плевральную полость на поверхности листков образуются нити фибрина (основной белок системы свертывания крови). Это вызывает трение между листками и болезненные ощущения при дыхании из-за наличия болевых рецепторов.

Подобные симптомы наблюдаются при сухом или фибринозном плеврите. Для фибринозного плеврита характерны температура 37–38ºС и сухой кашель без мокроты. Боль при вдохе заставляет пациентов дышать поверхностно, а также принимать вынужденные позы для облегчения дискомфорта в левом или правом подреберье.

Вопрос-ответ

Что делать, если болит левый бок под ребром?

При появлении колющей и острой боли в левом подреберье следует немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Острая боль может появиться спонтанно, а может быть следствием физической нагрузки, смены положения тела, употребления алкоголя или жирной пищи.

Как болит поджелудочная железа в левом боку?

Острый панкреатит сопровождается выраженной болью в левом подреберье. Интенсивность высокая или крайне высокая. Дискомфорт резкий, локализуется в области левой части живота, в боку, может отдавать в спину (опоясывающая боль). При хроническом панкреатите в фазе обострения боль умеренная или слабая.

Почему возникает боль в ребрах с левой стороны?

Боль под левым ребром может быть вызвана сердечным приступом, который возникает при закупорке коронарной артерии, прерывающей кровоток к сердцу. Ощущения: боль, связанная с этим состоянием, чаще всего ощущается как тяжесть или давление в груди, особенно у мужчин.

Какой орган может болеть с левой стороны?

Неудивительно, что боль в левом боку – одна из распространенных причин обращения к врачу. В брюшной полости слева находится множество важных органов: диафрагма, селезенка, часть желудка, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, петли кишечника, почка, мочевой пузырь и у женщин – яичники, матка.

Советы

СОВЕТ №1

Если вы испытываете боли в левом боку, не игнорируйте симптомы. Обратите внимание на характер боли: она может быть острой, тупой, постоянной или периодической. Запишите, когда и при каких обстоятельствах она возникает, чтобы предоставить эту информацию врачу.

СОВЕТ №2

Не занимайтесь самолечением. При появлении болей в левом боку важно обратиться к специалисту для диагностики. Самостоятельное применение обезболивающих или других препаратов может затруднить постановку диагноза и усугубить состояние.

СОВЕТ №3

Следите за сопутствующими симптомами, такими как тошнота, рвота, изменение стула или температура. Эти признаки могут помочь врачу в определении причины болей и выборе правильного метода лечения.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможные изменения в образе жизни, которые могут помочь уменьшить боли. Это может включать корректировку диеты, физическую активность и управление стрессом, что может положительно сказаться на вашем состоянии.