Статистика по амебиазу

Амебиаз — инфекционное заболевание, распространенное в районах с низким уровнем санитарии, что увеличивает риск фекального заражения. Наиболее часто случаи амебиаза фиксируются в Индии и Мексике, а также в тропических и субтропических регионах, таких как Африка и Южная Азия, где процент инфицированных может достигать 50-80%. В странах СНГ амебиаз распространен в Грузии, Армении, Туркменистане и Киргизии. Наиболее подвержены заболеванию мужчины среднего возраста.

Восприимчивость к амебиазу высока: заболевание развивается у одного из десяти инфицированных. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 480 миллионов человек являются носителями дизентерийной амебы. Каждый год кишечный амебиаз и его формы диагностируются у 50 миллионов людей, из которых 2% случаев заканчиваются летальным исходом.

Врачи отмечают, что амебиаз является инфекционным заболеванием, вызываемым простейшими микроорганизмами рода Entamoeba. Основной причиной заражения является употребление загрязненной воды или пищи, что особенно актуально в регионах с низким уровнем санитарии. Симптомы могут варьироваться от бессимптомного носительства до тяжелой диареи с примесью крови и слизистых выделений, что требует внимательного подхода к диагностике. Врачи рекомендуют проводить лабораторные исследования, такие как анализ кала, для выявления амеб. Лечение обычно включает применение антипротозойных препаратов, таких как метронидазол или тинидазол. Важно также следить за состоянием пациента и при необходимости корректировать терапию. Профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены и обеспечении доступа к чистой воде.

Интересные факты

Первым, кто упомянул амебиаз, был Гиппократ. Он описывал заболевание как длительное и болезненное, с сильным поносом и язвами в кишечнике. Гиппократ также отметил возможность гнойных процессов в печени. В средние века персидский врач Авиценна продолжил исследование амебиаза, предоставив подробное описание болезни в книге «Канон врачебной науки».

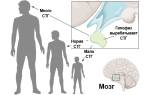

Группа ученых из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико провела исследование влияния кишечной микрофлоры на человека. Результаты, опубликованные в журнале BioEssays, показывают, что микроорганизмы могут управлять аппетитом, создавая оптимальные условия для жизни. Доктор Карло Мали утверждает, что бактерии кишечной микробиоты манипулируют поведением человека. Разные микроорганизмы имеют разные потребности: одни нуждаются в жирах, другие — в сахарах, что может стимулировать аппетит к определенным продуктам.

На данный момент нет научно обоснованного метода, подтверждающего влияние микроорганизмов на гастрономические предпочтения. Теоретические основы этого предположения связаны с взаимосвязью между состоянием кишечной микрофлоры и работой нервной системы. Ученые предполагают, что бактерии посылают сигналы нерву, соединяющему клетки пищеварительного тракта с головным мозгом, что влияет на пищевые желания.

Японские ученые в 2004 году доказали, что кишечные микроорганизмы влияют на адаптацию организма к окружающей среде. Удалив часть желудочно-кишечных бактерий у подопытных мышей, исследователи заметили, что такие животные хуже справлялись со стрессом и имели повышенный уровень стрессовых гормонов по сравнению с мышами с нетронутой микрофлорой.

Связь между микрофлорой и когнитивными функциями была подтверждена исследованием под руководством Джона Крайана из ирландского университета. В эксперименте изучалось поведение животных, которым давали лактобактерии Lactobacillus rhamnosus. У мышей наблюдалось улучшение обучаемости и концентрации. Ученые планируют повторить эксперимент на людях.

Исследования университета Калифорнии показали, что кишечные бактерии могут защищать от аутизма. Наблюдения за детьми с аутизмом выявили связь психических расстройств с проблемами в пищеварительной системе. В 2012 году масштабное исследование подтвердило, что пациенты с аутизмом чаще страдают от кишечных заболеваний. Ученые провели эксперимент на мышах с поведенческими моделями, характерными для аутизма. В возрасте трех недель они обнаружили воспалительные процессы в кишечнике этих мышей. Затем их начали кормить пищей с добавлением бактерий Bacteroides fragilis, которые помогают при кишечных воспалениях. Спустя три недели, после нормализации состояния кишечника, у мышей исчезли признаки аутизма.

| Причина | Симптомы | Диагностика и лечение |

|---|---|---|

| Заражение цистами Entamoeba histolytica через загрязненную пищу или воду, фекально-оральный путь | Асимптоматическое носительство (часто); дизентерия (кровянистый стул, боли в животе, лихорадка); абсцесс печени (боль в правом подреберье, лихорадка, желтуха); внекишечные проявления (легкие, мозг, кожа) | Микроскопическое исследование кала (нахождение цист или трофозоитов); серологические тесты (ELISA, ИФА); дифференциальная диагностика с другими кишечными инфекциями; лечение метронидазолом или тинидазолом (для уничтожения трофозоитов); лечение парамомицином или дилоксидом (для эрадикации цист); хирургическое вмешательство при абсцессах |

Амебиаз — это инфекционное заболевание, вызванное простейшими микроорганизмами рода Entamoeba. Люди часто обсуждают его причины, среди которых наиболее распространены недостаточная гигиена и употребление загрязненной воды или пищи. Симптомы амебиаза могут варьироваться от легкой диареи до тяжелых кишечных расстройств, сопровождающихся болями в животе и лихорадкой. Важно отметить, что у некоторых людей заболевание может протекать бессимптомно, что затрудняет его диагностику. Для выявления амебиаза врачи обычно проводят анализы кала на наличие цист или трофозоитов. Лечение включает применение антипротозойных препаратов, таких как метронидазол или тинидазол, что позволяет эффективно справляться с инфекцией. Профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены и осторожности при употреблении пищи и воды в эндемичных районах.

Возбудитель амебиаза

Строение

Возбудителем амебиаза (амебной дизентерии, амебного колита) является дизентерийная амеба — микроорганизм из семейства амеб, относящийся к царству простейших (одноклеточные паразиты).

Семейство амеб включает множество видов, большинство из которых безопасны для человека и животных. Исключение составляет дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica), одна из наиболее патогенных амеб для человека.

Структурные особенности дизентерийной амебы:

- неправильная, изменяющаяся форма тела;

- псевдоподии (ложные ножки);

- тонкая наружная мембрана (оболочка);

- бесцветная цитоплазма (внутриклеточная жидкость);

- крупное бесцветное ядро.

Дизентерийная амеба — прозрачная клетка неправильной формы. Под микроскопом видна бесцветная цитоплазма, напоминающая битое стекло, и прозрачное ядро.

Амеба постоянно меняет форму, что позволяет ей двигаться. Оболочка удлиняется в направлении движения, образуя вырост, в который перетекает содержимое клетки. Затем формируется новый вырост, и процесс повторяется. Движение происходит толчкообразно. Выросты постоянно появляются и исчезают, что объясняет их название — ложные ножки.

Существуют три стадии развития амебы, каждая из которых может существовать как отдельная форма.

Стадии развития дизентерийной амебы:

- просветная стадия;

- вегетативная стадия;

- стадия цисты.

В вегетативной стадии амеба может существовать в двух формах — большой вегетативной и тканевой.

Размеры, подвижность и внутриклеточные включения амебы зависят от стадии развития.

Характеристика морфологических форм амеб

| Морфологическая форма | Размер | Отличительные черты | Среда обитания |

| Просветная форма | 0,01 – 0,02 мм | * питается кишечной микрофлорой; * в цитоплазме мелкие вакуоли, бактерии и грибки; * небольшие псевдоподии, медленная формация; * сниженная подвижность. | Просвет верхнего отдела толстого кишечника. |

| Большая вегетативная форма | 0,03 – 0,06 мм | * питается эритроцитами; * выделяет протеолитические ферменты; * в цитоплазме поглощенные эритроциты; * высокая подвижность. | При попадании в кровь диссеминирует по органам — печени, легким, головному мозгу; * на поверхности язв слизистой толстого кишечника; * в просвете толстого кишечника. |

| Тканевая форма | 0,02 – 0,025 мм | * схожа с большой вегетативной формой; * активно выделяет протеолитические ферменты; * в цитоплазме отсутствуют поглощенные эритроциты. | Слизистая оболочка толстого кишечника. |

| Циста | 0,008 – 0,015 мм | * округлая форма; * окружена плотной оболочкой; * зрелая циста содержит четыре ядра; * в цитоплазме гликоген и хроматоидные тельца. | Нижний отдел толстого кишечника. |

Жизненный цикл дизентерийной амебы

Весь жизненный цикл дизентерийной амебы включает две стадии, которые сменяют друг друга.

Стадии жизненного цикла амебы:

- стадия покоя (цистная форма);

- активная стадия (вегетативная, тканевая и просветная формы).

Во время покоя зрелая циста с прочной оболочкой находится в состоянии «спячки». Все жизненные процессы приостановлены, и амеба может долго сохраняться в окружающей среде.

Активная стадия начинается, когда циста попадает в организм человека. В нижней части тонкого кишечника под воздействием ферментов растворяется оболочка цисты, после чего происходит размножение и развитие амебы.

Этапы активной стадии развития дизентерийной амебы:

- образование первичных амеб;

- размножение просветных форм;

- переход в тканевую форму;

- увеличение клеток с трансформацией в крупную вегетативную форму;

- уменьшение амеб и образование плотной оболочки;

- выделение амеб из организма.

После растворения оболочки циста преобразуется в промежуточную форму с четырьмя ядрами. Каждое ядро делится на два, и восьмиядерная клетка удлиняется, делясь на две новые клетки с четырьмя ядрами. Деление продолжается, пока не образуются восемь молодых амеб с одним ядром. Эти амебы представляют собой просветную форму, которая попадает в толстый кишечник. Дальнейшее размножение просветных форм происходит путем простого деления.

При определенных условиях просветные формы проникают в слизистую оболочку толстого кишечника, превращаясь в тканевые формы. Они разрушают клетки слизистого слоя, что приводит к амебному колиту. Часть тканевых амеб возвращается в просвет кишечника, где начинают поглощать эритроциты и увеличиваются в размерах, образуя большую вегетативную форму. При повреждении сосудов амебы проникают в кровоток и распространяются по организму.

Некоторые вегетативные формы выводятся с калом и быстро погибают в окружающей среде. Другие остаются в нижней части кишечника (сигмовидной и прямой кишке), уменьшаются в размерах и образуют плотную капсулу. В результате формируются цисты, которые также выделяются с калом. Из окружающей среды циста вновь попадает в пищеварительную систему человека, и жизненный цикл амебы начинается заново.

Нормальная микрофлора кишечника

Строение слизистой

Толстый кишечник изнутри покрыт слизистой оболочкой, состоящей из нескольких слоев.

Слои слизистой оболочки кишечника:

- эпителиальный слой;

- соединительная пластинка;

- мышечная пластинка;

- подслизистая основа.

Эпителиальный слой

Эпителиальный слой толстого кишечника образован цилиндрическими клетками — кишечными эпителиоцитами, которые делятся на несколько типов, каждый из которых выполняет свою функцию.

Типы эпителиоцитов слизистой толстого кишечника

| Эпителоцит | Описание | Функция |

| Бокаловидные клетки | * преобладают по количеству; * выделяют муцин (слизь). | * защищают слизистую, создавая защитный слой; * облегчают движение пищи к прямой кишке. |

| Энтероциты или абсорбирующие клетки | * узкое основание и широкая верхняя часть; * верхняя часть покрыта ворсинками. | Всасывают питательные вещества из содержимого кишечника. |

| Малодифференцированные клетки | * содержат немного внутриклеточных компонентов; * выделяют воду и соли. | Участвуют в восстановлении слизистой благодаря способности к размножению. |

| Эндокриноциты | * широкое основание и суженная верхняя часть; * содержат гранулы с активными веществами. | Регулируют жизненный цикл эпителиальных клеток слизистой. |

В слизистом слое также находятся лимфоциты, как поодиночке, так и в виде скоплений лимфоидной ткани. Эти скопления, известные как лимфоидные узелки, состоят из лимфоцитов, ключевых клеток иммунной системы, которые подавляют размножение патогенных микроорганизмов в кишечнике.

Соединительная пластинка

Соединительная пластинка состоит из рыхлой соединительной ткани, к которой прикрепляются клетки эпителиального слоя. Внутри располагаются лимфоидные узелки, служащие защитным барьером от кишечных инфекций. Крупные лимфоидные узлы проникают через мышечную пластинку и соединяются с лимфоидными образованиями подслизистой основы. В этом слое также находятся сосуды, нервы и нервные окончания.

Мышечная пластинка

Мышечная пластинка состоит из двух слоев гладких миоцитов. В наружном слое миоциты располагаются продольно, а во внутреннем — кругово. При сокращении слизистый слой образует полулунные складки. В большинстве толстого кишечника складки поперечные, в прямой кишке — продольные.

Подслизистая основа

Подслизистая основа представлена рыхлой фиброзной тканью, формирующей ячейки с жировыми клетками. Здесь находятся лимфоидные образования, связанные с лимфатическими узлами соединительной пластинки, а также сосудистые сети и нервные сплетения.

Состав микрофлоры

В человеческом организме обитает множество микроорганизмов, преимущественно в кишечнике. Бактерии попадают в организм с пищей и, пройдя через желудочно-кишечный тракт, достигают кишечника, где размножаются. Эти микроорганизмы формируют микрофлору, играющую ключевую роль в функционировании жизненно важных систем.

Микрофлора здорового человека имеет уникальный состав, который влияет на организм. Нормальная микрофлора формируется в первые годы жизни под воздействием питания, микрофлоры матери и климатических условий.

Классификация микроорганизмов, формирующих микрофлору кишечника

Живые организмы микрофлоры классифицируются по различным критериям: месту обитания, условиям жизнедеятельности, свойствам и влиянию на человека.

По месту локализации микроорганизмы делятся на две основные группы:

Типы микрофлоры кишечника:

- мукоидная (мукозная) – микроорганизмы, взаимодействующие со слизистой оболочкой и формирующие защитную пленку на поверхности кишечника;

- полостная (просветная) – образуется в просвете желудочно-кишечного тракта и прикрепляется к неперевариваемым пищевым волокнам, которые служат источником питания.

Мукозная микрофлора более устойчива к внешним воздействиям. Она плотно контактирует со слизистой, защищает кишечник и участвует в его функциях. При избытке бактерий в мукозном слое они могут проникать в просвет кишечника. Основные представители мукозной микрофлоры — полезные микроорганизмы, не вызывающие патогенных процессов. Полостная микрофлора перемещается с содержимым кишечника и выводится из организма. Вредные бактерии обычно обитают в просвете, не оказывая негативного влияния. Однако в условиях стресса и снижения иммунитета полостные микроорганизмы могут негативно воздействовать на мукозную микрофлору.

Также микроорганизмы классифицируются по веществам, которые они расщепляют.

Группы бактерий в кишечнике:

- сахаролитики – организмы, расщепляющие углеводы;

- протеолитики – представители микробиоты, ферментирующие белки.

По условиям обитания микрофлора делится на аэробную, нуждающуюся в воздухе, и анаэробную, живущую в безвоздушной среде. В нормальной микрофлоре преобладают анаэробные бактерии.

По характеру воздействия на организм микрофлора делится на несколько категорий.

Формы нормофлоры:

- полезная – микроорганизмы, живущие в симбиозе с человеком и приносящие пользу;

- условно-патогенная – бактерии, которые в определенных количествах полезны, но при снижении иммунитета могут вызывать инфекции;

- патогенная – представители, питающиеся разлагающимися остатками пищи, уничтожающие полезные микроорганизмы и вызывающие патологические процессы.

Бактериальный состав микрофлоры кишечника

Каждый отдел кишечника имеет свою микрофлору. Наиболее разнообразные микроорганизмы обитают в толстом кишечнике. Микрофлора делится на несколько категорий.

Классификация кишечной флоры включает следующие группы:

- Облигатная (основная) – составляет 85-90% всей микробиоты. Эти микроорганизмы постоянно присутствуют в кишечнике и положительно влияют на здоровье.

- Факультативная – включает сапрофитные и условно-патогенные организмы, которые могут вызывать заболевания под воздействием различных факторов. Их доля составляет 5-10%.

- Остаточная (транзиторная) – микроорганизмы, попадающие в кишечник из внешней среды. Их доля не превышает 1% от общей микрофлоры.

Основная микрофлора кишечника – состав и выполняемые функции

Облигатная микрофлора образует защитную пленку на внутренней поверхности кишечника, выполняя барьерную функцию между организмом и внешней средой. Основная нормофлора включает анаэробные и аэробные микроорганизмы.

Облигатная микрофлора состоит из:

- бифидобактерий;

- лактобактерий;

- кишечных палочек;

- бактероидов;

- пропионобактерий;

- энтерококков;

- пептострептококков.

Бифидобактерии

Бифидобактерии — анаэробы, не образующие спор, и наиболее многочисленная группа облигатных бактерий в кишечнике. Они обитают в толстой кишке, составляя часть просветной и пристеночной микрофлоры. Бифидофлора снижает риск пищевых аллергий и удаляет токсины. Эти микроорганизмы борются с патогенными бактериями и улучшают усвоение витаминов D, кальция и железа. Продукты их метаболизма повышают кислотность кишечного сока, подавляя размножение вредных бактерий.

Веществами, вырабатываемыми бифидобактериями, являются:

- молочная кислота;

- уксусная кислота;

- муравьиная кислота;

- янтарная кислота.

Бифидобактерии участвуют в синтезе аминокислот, фолиевой и пантотеновой кислот, а также других витаминов. Они важны для регулирования иммунной системы. В первый год жизни человека в кишечнике преобладают бифидобактерии, перерабатывающие простые сахара и лактозу. При добавлении других продуктов в рацион бифидофлора обогащается новыми микроорганизмами.

Лактобактерии

Лактобактерии находятся в просвете и слизистой оболочке кишечника. Они взаимодействуют с другими микроорганизмами, препятствуя развитию гнилостных и гноеродных бактерий, а также подавляя возбудителей острых кишечных инфекций. Лактобактерии вырабатывают молочную кислоту, фермент лизоцим и антибиотически активные вещества (бактериоцины). Они синтезируют специфические вещества, подавляющие развитие опухолей. Ацидофилус, один из видов лактобактерий, предотвращает запоры и обеспечивает регулярное опорожнение кишечника.

Кишечные палочки (эшерихии)

Кишечная палочка передается от матери при рождении и остается в кишечнике на протяжении жизни. Эти микроорганизмы активно функционируют в толстом отделе кишечника, подавляя рост опасных бактерий, участвуя в переработке холестерина и жирных кислот, а также способствуя перевариванию белков и углеводов. Кишечная палочка активирует синтез витаминов группы B, расщепляет лактозу и поддерживает размножение лактофлоры и бифидофлоры. Однако некоторые штаммы могут вызывать серьезные заболевания при ослаблении иммунной системы.

Бактероиды

Бактероиды — анаэробные микроорганизмы, участвующие в пищеварении, расщеплении желчных кислот и обмене липидов. Некоторые из них могут быть патогенными и вызывать инфекционные заболевания, такие как абсцессы или воспаления. Бактероиды появляются в кишечнике примерно через 6 месяцев после рождения и активны на протяжении всей жизни.

Пептострептококки

Пептострептококки, находясь в толстом кишечнике, образуют водород, который превращается в перекись водорода, поддерживая баланс между кислотой и щелочью. Они участвуют в расщеплении молочных белков. При изменении места обитания могут вызывать воспалительные заболевания.

Энтерококки

Количество энтерококков не должно превышать долю кишечных палочек. Эти микроорганизмы участвуют в бродильных процессах, приводящих к образованию молочной кислоты.

Пропионобактерии

Пропионовокислые микроорганизмы, наряду с бифидобактериями и лактобактериями, способствуют формированию кислой среды в кишечнике.

Состав факультативной микрофлоры кишечника и ее предназначение

Состав факультативной микрофлоры зависит от факторов окружающей среды, в отличие от облигатной микрофлоры. Эти микроорганизмы важны для функционирования кишечника, участвуя в синтезе биологически активных веществ, метаболизме и поддержании иммунной системы. Факультативная микрофлора включает сапрофиты и условно-патогенные энтеробактерии.

Сапрофитная микрофлора кишечника

Сапрофиты – микроорганизмы, использующие продукты жизнедеятельности человека в качестве питания. В некоторых случаях они могут вызывать патогенные реакции.

К сапрофитам факультативной микрофлоры кишечника относятся:

- стафилококки;

- стрептококки;

- пептококки;

- бациллы;

- дрожжевые грибы.

Условно-патогенные микроорганизмы факультативной микрофлоры

Условно-патогенные микроорганизмы – кишечные бактерии, которые обычно не угрожают здоровью. Однако при ослаблении иммунной системы или в стрессовых ситуациях они могут вызывать инфекции.

К условно-патогенной флоре относятся:

- протеи;

- клебсиеллы;

- цитробактеры;

- морганеллы;

- провиденции;

- энтеробактеры;

- гафнии;

- серрации.

Микроорганизмы транзиторной микрофлоры и их влияние на организм

Присутствие транзиторной микрофлоры в организме случайно, так как микроорганизмы проникают из окружающей среды и не задерживаются в кишечнике надолго. Они не вызывают заболеваний, так как быстро исчезают. В кишечнике здорового человека время от времени могут встречаться возбудители инфекций в небольших количествах. Пока иммунная система контролирует их размножение, эти микробы не приводят к патологическим состояниям.

Функции нормофлоры кишечника

Нормальная микрофлора кишечника играет ключевую роль в поддержании иммунитета и защите от заболеваний.

Основные защитные функции нормофлоры:

- абсорбция токсичных веществ (фенолы, металлы, яды);

- подавление патогенных микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции;

- синтез антибиотически активных веществ;

- создание кислой среды, предотвращающей гниение и газообразование;

- активное производство витаминов;

- выработка жирных кислот, аминокислот и антиоксидантов;

- укрепление барьерной функции сосудов, препятствующее проникновению бактерий в кровь и органы;

- стимуляция активности лимфоцитов;

- синтез иммуноглобулинов;

- защита от клеточных мутаций;

- подавление опухолевых процессов.

Микроорганизмы кишечника влияют на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Функции нормофлоры в регулировании ЖКТ:

- нормализация перистальтики кишечника;

- улучшение моторной и пищеварительной активности;

- предотвращение метеоризма;

- усиление гидролиза белков;

- расщепление клетчатки;

- переработка углеводов;

- активация обмена холестерина;

- формирование нормального стула.

Состав микрофлоры может изменяться под воздействием различных факторов. Одной из распространенных причин снижения эффективности микрофлоры является применение антибиотиков, которые подавляют как патогенные, так и полезные микроорганизмы. Заболевания желудка и других органов пищеварения также негативно влияют на состояние микрофлоры.

Другие факторы, влияющие на состав кишечной флоры:

- заражение паразитами и кишечные инфекции;

- ослабление иммунной системы;

- недостаток полноценного питания;

- процедуры по принудительной очистке кишечника (клизмы, прием слабительных);

- смена места жительства;

- эмоциональные расстройства.

Эти факторы вызывают изменения в микрофлоре, влияя на ее количественный и качественный состав.

Изменения в микрофлоре, способствующие патогенным процессам:

- уменьшение или увеличение общего числа живых микроорганизмов в кишечнике;

- изменение соотношения между группами бактерий;

- снижение доли полезных бактерий;

- активное размножение условно-патогенной микрофлоры;

- изменение биологической ниши (постоянного места обитания микроорганизмов).

Способы инфицирования амебой

Дизентерийная амеба попадает в окружающую среду через фекалии больного или носителя. В течение суток из организма выделяется до 300-400 миллионов цист. Цисты могут долго сохраняться на различных поверхностях и предметах, откуда проникают в организм здорового человека.

Основные источники загрязнения:

- продукты питания;

- немытые овощи и фрукты;

- открытые водоемы (озера, реки, бассейны);

- сточные и водопроводные воды;

- почва;

- бытовые предметы;

- постельное и нижнее белье;

- грязные руки;

- комнатные мухи и тараканы.

Заражение амебиазом происходит через рот, основной механизм передачи – фекально-оральный. Цисты могут попасть в пищеварительную систему различными путями.

Способы проникновения амеб в пищеварительный тракт:

- пищевой;

- водный;

- бытовой;

- прямой контакт.

С фекалиями цисты попадают в почву и воду, а затем на продукты (овощи, фрукты и т.д.). Через загрязненную пищу и воду они проникают в пищеварительный тракт и начинают размножаться. Заражение также возможно через грязные руки: больной или носитель, не соблюдающий гигиену, переносит цисты на руках. При контакте с продуктами, предметами обихода и личными вещами инфекция передается другим. Этот способ заражения называется контактно-бытовым.

Реже встречается заражение водным и прямым контактным путем. Водный путь возможен при посещении загрязненных водоемов, где есть риск заглотнуть воду. Прямой контакт подразумевает заражение в результате анально-оральных сексуальных практик.

Развитие инфекционного процесса

При всех способах заражения амебами инфекционный процесс развивается схожим образом, поскольку основным входным путем является пищеварительная система.

После попадания амеб в толстый кишечник их защитная оболочка распадается под воздействием ферментов поджелудочной железы. Освободившаяся амеба начинает размножаться и переходит в просветную форму, оставаясь в кишечнике. В этой форме амебная инфекция может долгое время находиться в организме без симптомов. Однако для превращения просветной формы в патогенную тканевую необходимы определенные условия.

Факторы, способствующие превращению амеб в тканевые формы:

- массовая инвазия толстого кишечника просветными формами;

- повреждения слизистой оболочки кишечника (микротравмы, воспаления);

- нарушения перистальтики кишечника;

- дисбактериоз (изменение состава микрофлоры);

- паразитарные инфекции (гельминтозы, лямблиоз);

- сбои в иммунной системе;

- нарушения гормонального обмена;

- беременность;

- длительное голодание;

- физические и психологические перегрузки;

- стресс.

Под воздействием этих факторов дизентерийная амеба трансформируется в патогенную тканевую форму и начинает атаковать слизистую оболочку кишечника. Инкубационный период амебной инфекции, в течение которого размножаются непатогенные формы, составляет от 2 недель до 2-3 месяцев. Первые признаки поражения могут проявиться через 3-4 месяца.

Амеба прикрепляется к стенкам кишечника и выделяет цитолизин и протеолитические ферменты, разрушающие клетки эпителия. В результате гибели эпителиоцитов образуются тканевые дефекты, через которые амеба проникает в подслизистый слой стенки кишечника. В этом слое амебы активно размножаются, создавая первичный очаг поражения. При их репродукции очаг вскрывается в просвет кишечника, образуя язву. Язвы располагаются изолированно, однако в подслизистом слое дефекты могут сливаться, формируя сеть тоннелей для перемещения амеб.

В ответ на повреждение тканей активируются процессы восстановления. Поврежденная слизистая замещается рубцовой тканью. Тем не менее, процесс инвазии продолжается, и амебная инфекция продолжает атаковать слизистую кишечника. Зоны поражения на различных стадиях изъязвления чередуются с заживающими участками.

Когда эрозии и язвы затрагивают сосуды, амебная инфекция может попасть в кровоток и распространиться по организму, проникая в другие органы.

Наиболее подверженные внекишечным органам к амебной инфекции:

- печень;

- органы дыхательной системы (легкие, плевра);

- головной мозг;

- кожа в области ягодиц и промежностей.

Симптомы амебиаза

Симптомы амебиаза зависят от формы заболевания. Первые признаки могут появиться через неделю после заражения или в течение нескольких месяцев.

Признаки кишечного амебиаза

Симптомы развиваются постепенно, начиная с общего недомогания, потери аппетита, легких болей в животе и повышенной утомляемости.

Основные симптомы амебиаза:

- диарея;

- жажда;

- сонливость;

- слабость;

- боли в нижней части живота;

- ложные позывы к дефекации;

- спазмы в животе.

Температура тела обычно в норме, иногда наблюдается субфебрильная (около 37 градусов Цельсия). Боли в животе со временем усиливаются, локализуясь в нижней правой части. Расстройство стула — ключевой признак амебиаза. В первые сутки отмечается обильный жидкий стул с примесью слизи, позывы к дефекации — около 5 раз. Затем частота увеличивается до 15-20 раз. В фекалиях можно обнаружить стекловидную слизь, затем появляются кровяные сгустки, а кал становится похожим на малиновое желе. При длительном течении заболевания испражнения становятся коричневыми с примесью гноя. При острых формах болезни возникают схваткообразные боли в животе. При поражении сигмовидной ободочной и прямой кишки наблюдаются безрезультатные позывы к дефекации и боли перед опорожнением кишечника.

При амебном тифлите (воспаление червеобразного отростка) симптомы схожи с острым аппендицитом (повышенная температура, напряжение мышц живота, боли в правом подреберье). Острая симптоматика может сохраняться 4-6 недель, после чего состояние может улучшиться даже без лечения. Однако при отсутствии или неправильном лечении симптомы могут вернуться, и болезнь перейдет в хроническую стадию.

Признаки хронического амебиаза:

- неприятный вкус во рту;

- ухудшение или отсутствие аппетита;

- обложенный язык;

- боль или жжение на языке;

- выраженные черты лица;

- расстройства стула;

- снижение работоспособности;

- вялость;

- тахикардия;

- приглушенные сердечные тоны.

Хронический амебиаз может протекать непрерывно или с периодами ремиссии. В период затишья пациенты могут испытывать неопределенные боли, урчание в животе и легкий метеоризм. При непрерывной форме симптомы могут усиливаться и ослабевать, но полностью не исчезают. При длительном течении могут появляться новые симптомы.

Признаки затяжного хронического амебиаза:

- нарушения сна;

- апатия;

- проблемы с памятью;

- слабые боли в сердце;

- колебания артериального давления;

- раздражительность;

- плаксивость;

- резкая потеря веса.

Симптомы внекишечного амебиаза

Проявления внекишечного амебиаза зависят от пораженного органа. Чаще всего это печень (амебный гепатит) или легкие (амебная пневмония).

Признаки амебного гепатита и абсцесса печени

Амебный гепатит и абсцесс печени — наиболее распространенные формы внекишечного амебиаза. При амебном гепатите увеличивается печень, возникают умеренные боли, температура остается субфебрильной. Пациенты ощущают дискомфорт в правом подреберье. Симптомы амебных абсцессов выражены ярче.

Симптомы амебного абсцесса печени:

- температура около 39 градусов;

- озноб и ночное потоотделение;

- интенсивные боли в области печени, усиливающиеся при кашле и пальпации.

Иногда кожа пациента может желтеть, что указывает на гнойный процесс.

Амебная пневмония

При попадании амеб в легкие развивается амебная пневмония.

Симптомы амебного воспаления легких:

- лихорадка;

- озноб;

- одышка;

- боль в грудной клетке;

- болезненный кашель;

- мокрота с примесью крови и гноя.

Кожный амебиаз

Кожный амебиаз — осложнение кишечного амебиаза, чаще встречающееся у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Признаки кожного амебиаза — небольшие язвы и эрозии с темными краями в области промежности, ягодиц и вокруг ануса. Эти поражения не вызывают сильной боли, но могут иметь неприятный запах и вызывать зуд. Некоторые язвы могут соединяться между собой фистулами.

Что поражается при амебиазе?

При амебиазе страдает толстый кишечник, который становится основной целью инфекции. В его стенках образуется первичный очаг, из которого амебы могут распространяться по кровеносной системе, поражая другие органы и формируя вторичные очаги.

Органы, подверженные амебиазу

| Очаг | Пораженный орган | Заболевание |

| Первичный очаг – кишечный | толстый кишечник | острый колит (воспаление слизистой оболочки толстого кишечника); хронический колит |

| Вторичный очаг – внекишечный | печень; легкие; кожа; головной мозг; перикард (внешняя оболочка сердца) | амебный гепатит (воспаление печени); абсцесс печени; амебная пневмония; абсцесс легкого; кожный абсцесс; кожные язвы; абсцесс головного мозга; амебный перикардит |

Внекишечный амебиаз может развиваться одновременно с острым амебным колитом или спустя время после инфекции.

Поражение кишечника

Пораженные структуры

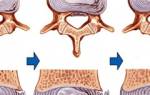

При кишечном амебиазе поражение начинается со слизистой оболочки толстого кишечника, затрагивая подслизистый и мышечный слои. В запущенных случаях патологический процесс охватывает все слои стенки кишечника, достигая серозной оболочки.

Заболевание затрагивает все отделы толстого кишечника, начиная с нисходящего направления.

Отделами кишечника, которые поражаются при амебиазе, являются:

- слепая кишка;

- ободочная кишка;

- сигмовидная кишка;

- прямая кишка.

Анатомический вид поражений

При амебной инфекции поражение стенки толстого кишечника имеет характерные признаки, состоящие из различных патологических элементов.

Патологические элементы пораженной стенки кишечника при амебиазе

| Острая амебная инфекция | Хроническая амебная инфекция |

| * микроабсцессы; * эрозии; * язвы; * поврежденные сосуды; * грануляционная ткань; * участки фиброза. | * амебома; * кисты; * псевдополипы; * стенозы кишечника. |

Микроабсцессы

Микроабсцессы — это небольшие возвышения слизистой оболочки кишечника в виде узелков. В этих участках ткань отечная и гиперемированная. Внутри узелков находятся размножающиеся амебы и детрит. Микроабсцессы формируются на 2-3 день после начала заболевания.

Эрозии

Под воздействием токсических ферментов амеб разрушаются поверхностные клетки слизистой оболочки. На 4-5 день болезни на вершинах микроабсцессов образуются эрозии, которые выглядят как мелкие белесые или желтоватые ранки. В зонах эрозий слизистая теряет блеск.

Язвы

Из-за токсичности амебных ферментов эпителиальные клетки вокруг микроабсцессов разрушаются, и на их месте образуются язвы. Эти дефекты варьируются по размеру — от микроязв до крупных язв. Крупные язвы формируются на второй неделе болезни и могут достигать нескольких сантиметров. Язвы имеют вид кратеров с неровными краями и подрытыми склонами, на дне скапливаются гной и некротические массы. Язвенные дефекты располагаются изолированно, между ними находится здоровая ткань.

Поврежденные кровеносные сосуды

Когда амебы разрушают клетки слизистой, язва углубляется до подслизистого и мышечного слоя, где проходят артериальные и венозные сосуды. При изъязвлении сосудов может возникнуть кишечное кровотечение. При повреждении мелких сосудов на дне язвы образуются бурые сгустки крови, а при прободении крупных сосудов в просвете кишечника появляется кровь.

Грануляционная ткань

Грануляционная ткань формируется на месте заживающей язвы. На дне язвы появляются ярко-красные гранулы с белесоватым налетом. Постепенно гранулы заполняют дефект ткани и богаты мелкими сосудами, что делает их уязвимыми к травмам и кровотечениям.

Зоны фиброза

Грануляционная ткань со временем замещается соединительной тканью, и язвенные дефекты фиброзируются. Эти зоны выглядят как округлые белесоватые пятна.

Для амебиаза кишечника характерно одновременное наличие всех перечисленных патологических элементов. Зоны микроабсцессов и эрозий чередуются с язвами и участками фиброза. Участки слизистой между патологическими зонами сохраняют нормальный вид.

Амебома

Амебома — это крупный инфильтрат из грануляционной ткани, фибробластов и клеток воспалительной ткани, располагающийся в слизистом и подслизистом слоях кишечника, чаще всего в слепой и восходящей кишках. Амебома четко отделена от здоровой ткани и может достигать значительных размеров, выглядя как большая опухоль в просвете кишечника. Встречается примерно в 2% случаев амебного колита.

Кисты

Кисты могут образовываться в подслизистом слое стенки кишечника и варьироваться по размеру. Визуально они выглядят как небольшие бугры на поверхности слизистой, при этом ткань сохраняет здоровый вид.

Псевдополипы

При хроническом амебиазе из-за длительного воспалительного процесса грануляционная ткань чрезмерно разрастается, образуя ярко-красные выросты на краях язвы. Их травмирование может привести к кровотечению.

Кишечные стенозы

Из-за разрастания фиброзной ткани в слепой и сигмовидной кишках возникают стенозы, которые уменьшают просвет кишечника.

Внешние проявления

Поражение кишечника при амебиазе проявляется в виде острого и хронического колита. Без лечения острый амебный колит может перейти в хроническую форму, характеризующуюся чередованием обострений и ремиссий.

Острый амебный колит

Острый амебный колит проявляется быстрым развитием симптомов в течение 2-3 дней.

Внешние проявления острого амебного колита

| Симптом | Внешнее проявление |

| Нарушение стула | * в первые 2-3 дня запоры чередуются с поносами; * частота стула увеличивается до 15-29 раз в сутки; * стул изначально оформленный, затем разжижается, появляются примеси слизи и крови; * характерен резкий запах. |

| Боли в области живота | * схваткообразные; * различной интенсивности; * акт дефекации усиливает болевые ощущения; * чаще всего боли выражены в нижней части живота справа. |

| Повышенная температура тела | * обычно субфебрильная (37,1 – 37,5 °C); * иногда может быть нормальной; * при массивном разрушении слизистой может возникнуть лихорадка (38,5 – 39,5 °C). |

| Тенезмы | * частые позывы к дефекации; * сопровождаются болями; * выделение каловых масс, чаще всего слизи, незначительное. |

| Общая интоксикация организма | * слабость; * сонливость; * быстрая утомляемость; * снижение аппетита; * тошнота; * периодическая рвота. |

| Дегидратация организма | * резкое снижение веса; * сухая, бледная кожа; * запавшие глазные яблоки. |

| Метеоризм | * визуально увеличенный живот; * шумы в животе; * ношение тесной одежды усиливает боли. |

| Поражение аппендикса | Признаки острого аппендицита: * сильные боли в правом боку; * лихорадка до 39,0 – 39,5 °C; * напряжение мускулатуры живота. |

| Изменения языка | * обложенность языка; * грязно-белый налет; * утолщенный язык. |

Острая симптоматика кишечного амебиаза утихает через 5-6 недель. При адекватном лечении возможно полное выздоровление. В случае неэффективной терапии острый амебный колит может перейти в хроническую форму.

Хронический амебный колит

Хронический амебный колит может проявляться в рецидивирующей или непрерывной форме. Рецидивирующий амебный колит характеризуется чередованием ремиссий и обострений. Симптомы хронического амебного колита

| Форма хронического амебного колита | Внешние проявления | |

| Непрерывная форма | Симптомы острого амебного колита усиливаются и уменьшаются, но не исчезают. | |

| Рецидивирующая форма | обострение | Симптоматика схожа с острой, но менее выраженная. |

| ремиссия | Минимальные диспепсические нарушения: * слабовыраженный метеоризм; * ноющие боли в области живота; * снижение аппетита. |

Длительное течение амебного колита приводит к истощению организма с выраженными симптомами дегидратации и анемии.

Внешние признаки истощения организма при хроническом амебном колите:

- снижение работоспособности;

- быстрая утомляемость;

- хроническая усталость;

- бледность кожи;

- ломкие ногти и волосы;

- неприятный вкус во рту;

- снижение аппетита;

- потеря веса;

- заостренные черты лица;

- тахикардия и приглушение сердечных тонов;

- признаки хронического авитаминоза.

Поражение печени

Печень — ключевой орган для развития вторичного очага амебной инфекции. Поражение печени тканевыми формами амебы проявляется в двух заболеваниях: амебном гепатите (воспаление печени) и амебном абсцессе (гнойное образование). Оба состояния могут быть острыми или хроническими.

Затронутые структуры

Тканевые формы амеб, попадая в печень через воротную вену, активно размножаются. Чаще всего поражается правая доля печени. Паразиты блокируют мелкие сосуды, вызывая очаговые инфаркты. Ферменты амеб разрушают гепатоциты (клетки печени), что приводит к воспалению. При диффузном воспалении развивается гепатит, а при очаговом — формируется абсцесс. Возможна также формация нескольких абсцессов.

Анатомические особенности поражений

При амебном гепатите печень увеличивается и становится плотнее, ее поверхность приобретает ярко-красный цвет.

При амебном абсцессе, находящемся в глубине печени, наблюдается лишь увеличение органа. Если абсцесс ближе к поверхности, можно заметить округлое возвышение размером с апельсин. Абсцесс состоит из трех зон.

Зоны амебного абсцесса печени:

- центральная зона — жидкие некротические массы и кровь;

- средняя зона — рубцующаяся некротизированная ткань;

- наружная зона — фиброзная ткань и амебы.

Ткань вокруг абсцесса сохраняет нормальный вид.

Внешние проявления поражения печени амебной инфекцией

| Амебный гепатит | Амебный абсцесс печени |

| * развивается на фоне амебного колита; * печень увеличивается и уплотняется; * ноющие боли в правом подреберье; * умеренная болезненность при пальпации; * субфебрильная температура; * желтуха; * желтоватый оттенок кожи и склер. | * острое начало; * лихорадка до 39,5 градусов Цельсия; * озноб и повышенное потоотделение; * выраженная боль в области печени; * кашель, смена положения тела и пальпация усиливают боль; * при поверхностных абсцессах можно прощупать округлое образование размером с апельсин; * при крупных абсцессах появляются симптомы желтухи. |

К основным симптомам поражения печени добавляются признаки общего истощения, схожие с теми, что наблюдаются при амебном колите.

Поражение кожи

При амебиазе поражение кожи наблюдается у истощенных пациентов с ослабленным иммунитетом. Уязвимые участки кожи располагаются вблизи анального отверстия, откуда инфекция может проникнуть из фекалий.

Ключевые области поражения кожи при амебиазе:

- зона вокруг анального отверстия;

- кожа на ягодицах;

- область промежности;

- наружные половые органы.

Внешние проявления

На пораженных участках кожи образуются эрозии и язвы с глубокими структурами и черными краями. На дне язв скапливаются некротические массы с резким неприятным запахом. Язвы не вызывают боли.

Поражение легких

Поражение легких амебиазом возникает при прорыве абсцесса печени, расположенного близко к правому легкому. Заражение через кровь происходит редко.

При амебном инфицировании поражаются плевра (внешняя оболочка легких) и легочная ткань.

Размножение амеб и разрушение легочной ткани под воздействием токсичных ферментов вызывают воспалительные процессы, как локального, так и диффузного характера.

Основные воспалительные заболевания легких, вызванные амебной инфекцией:

- плеврит (гнойное воспаление плевры);

- эмпиема плевры (скопление гноя между слоями плевры);

- амебная пневмония (воспаление легочной ткани);

- абсцесс легкого.

При прорыве печеночного абсцесса воспаляется плевра, затем инфекция проникает в легочную ткань, что приводит к амебной пневмонии. Без лечения амебная пневмония может перейти в абсцесс легкого.

Внешние проявления поражения легких амебной инфекцией

| Заболевание | Основные проявления |

| Эмпиема и плеврит | * острое начало; * колющая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле; * выраженная одышка; * поверхностное дыхание; * температура тела до 39 градусов Цельсия и выше; * озноб. |

| Амебная пневмония | * ноющая боль в груди; * кашель с гнойно-кровянистой мокротой; * выраженная одышка; * лихорадка с ознобом; * хроническая форма может напоминать туберкулез. |

| Амебный абсцесс легкого | * симптомы схожи с амебной пневмонией; * при присоединении бактериальной инфекции и накоплении гноя состояние ухудшается, грудная боль усиливается; * при прорыве абсцесса в бронх наблюдается обильная мокрота, напоминающая «мятую землянику в сбитых сливках». |

Диагностика амебиаза

Обследование у врача

Обследование у врача включает мероприятия для установления предварительного диагноза. Специалист проводит осмотр, опрос пациента и пальпацию живота. На основе собранной информации назначаются дополнительные анализы для подтверждения или опровержения диагноза.

Специфические жалобы пациентов с амебиазом

При амебиазе у пациентов возникают характерные симптомы, требующие обращения к врачу. Первым признаком является частый стул кашицеобразной или жидкой консистенции, наблюдаемый около 5 раз в день. В фекалиях может быть немного слизи и крови, которые сложно заметить. Позывы к дефекации могут увеличиваться до 10-15 раз в сутки, кал становится более жидким с видимыми включениями стекловидной слизи. В некоторых случаях слизь может быть пропитана кровью, и фекалии принимают вид желе малинового цвета. Кроме расстройства стула, пациентов беспокоят и другие симптомы, интенсивность которых зависит от характера заболевания.

К специфическим жалобам пациентов с амебиазом относятся:

- вздутие живота;

- безрезультатные позывы к дефекации;

- частый стул с характерными особенностями;

- боль перед опорожнением;

- болезненные ощущения в заднем отделе малого таза и промежности при дефекации;

- схваткообразные боли внизу живота с правой стороны;

- физическая вялость.

Опрос пациента

Во время обследования врач задает вопросы для определения принадлежности пациента к группе риска. Ответы помогают установить степень развития заболевания.

Вопросы, которые задает врач, включают:

- давность появления симптомов;

- частоту актов дефекации;

- наличие ложных позывов к опорожнению;

- характер стула;

- температуру тела;

- локализацию и тип болевых ощущений;

- беспокоит ли пациента учащенное сердцебиение;

- присутствует ли неприятный вкус во рту;

- эмоциональное состояние пациента;

- работает ли пациент в сфере питания или в детском учреждении;

- были ли визиты в теплицы, парники, фермы или очистные сооружения;

- посещал ли пациент регионы с низким уровнем социального и экономического развития;

- были ли поездки в страны с субтропическим и тропическим климатом (особое внимание уделяется Индии и Мексике).

При подозрении на внекишечный амебиаз врач уточняет, беспокоит ли пациента кашель с кроваво-гнойной мокротой, одышка или повышенное потоотделение во время сна.

Осмотр больного

Во время осмотра врач выявляет внешние признаки кишечного, внекишечного и кожного амебиаза.

К внешним диагностическим признакам заболевания относятся:

- обложенный язык;

- бледность кожных покровов;

- заостренные черты лица;

- пожелтение кожи или склер глаз (при амебном абсцессе печени);

- язвы и эрозии в области ягодиц и промежности (при кожном амебиазе).

Пальпация живота

При пальпации врач обследует определенные участки живота для определения тонуса, локализации болей и изменений размеров внутренних органов. Пациента укладывают на кушетку лицом вверх, а врач располагается справа.

Признаки амебиаза, выявляемые при пальпации, включают:

- небольшое вздутие живота;

- болевые ощущения в области толстой кишки;

- увеличение правой доли печени (при амебном абсцессе печени);

- выпячивание верхней части живота (при амебном гепатите).

Лабораторные исследования

Лабораторная диагностика амебиаза начинается с анализа кала. Для получения точных результатов существуют правила по забору и исследованию испражнений для выявления различных форм амеб.

Основные правила по забору и исследованию каловых масс при подозрении на амебную инфекцию:

- перед забором назначаются солевые слабительные (сульфат магния, сульфат натрия);

- берутся все виды испражнений – оформленный кал, жидкие каловые массы, водянистые диарейные испражнения, комочки слизи;

- испражнения должны быть свежими;

- исследование выполняется не позднее 30 минут с момента выделения;

- при невозможности быстрого исследования материал консервируется;

- исследование кала повторяют многократно.

Фекальный материал исследуется с помощью микроскопии.

Для диагностики амебиазной инфекции применяются два метода приготовления мазков из свежевыделенных фекалий.

Методы приготовления мазков при анализе кала на амебиаз:

- нативные мазки;

- окраска по Люголю.

Нативный мазок

Нативный мазок готовится путем нанесения на предметное стекло небольшого кусочка фекалий или нескольких капель жидкого испражнения. Добавляется капля 50-процентного раствора глицерина и растирается до получения равномерного прозрачного мазка. Полученный мазок изучается под микроскопом на наличие живых форм амебы или ее цист. Обязательно исследуются не менее четырех нативных мазков.

При изучении нативных мазков выявляются просветные и тканевые формы, обладающие подвижностью. Если исследование мазков проводится позже 30 минут после испражнения, эти формы амеб погибают, что приводит к ложному отрицательному результату.

Окраска по Люголю

Для выявления амеб и их цист нативные мазки окрашиваются по Люголю. В мазок добавляется капля водного раствора йода и перемешивается. Йод окрашивает клетку цисты, позволяя выделить от одного до четырех ядер в виде колечек.

Выявление различных форм амебы в каловых препаратах при микроскопии помогает определить стадию инфицирования организма паразитом.

Присутствие различных форм амеб в кале в зависимости от стадии инфицирования организма

| Стадия | Циста | Большая вегетативная форма | Просветная форма |

| Острая стадия болезни | присутствует | присутствует | присутствует в жидких испражнениях |

| Стадия выздоровления | присутствует | не выявляется | может присутствовать |

| Хроническое заболевание | присутствует | выявляется только в период обострения | присутствует |

| Носитель | присутствует | не выявляется | может присутствовать |

Просветные формы выявляются реже всего, так как они превращаются в цисты в нижних отделах толстого кишечника. В кале они могут появиться при активном размножении или повышенной перистальтике кишечника. Обычно просветные формы обнаруживаются у пациентов с выраженным диарейным синдромом и после приема солевых слабительных.

Положительный диагноз амебиазной дизентерии ставится только при обнаружении больших вегетативных форм амебы в микроскопических мазках.

Инструментальные исследования

Для диагностики амебиаза при подозрении на заболевание пациенту назначается комплексное обследование.

Рекомендуемые процедуры:

- ректороманоскопия;

- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости;

- компьютерная томография (КТ).

Ректороманоскопия

Ректороманоскопия — инструментальный метод для исследования прямой кишки и последнего участка сигмовидной кишки. Процедура проводится с помощью ректоскопа, который вводится в анальное отверстие на глубину 25–30 сантиметров. Она позволяет оценить степень поражения прямой кишки и взять образец с поверхности язв для лабораторного анализа.

Признаки амебиаза при ректороманоскопии

На ранних стадиях заболевания воспалительные изменения в прямой и сигмовидной кишке обнаруживаются у 42% пациентов.

Патологические изменения слизистой, выявляемые во время ректороманоскопии:

- гиперемия (покраснение);

- отеки;

- слизистые выделения;

- эрозии;

- кисты;

- полипы;

- амебомы (опухоли);

- язвы.

Характер изменений слизистой зависит от места и степени поражения. На 2–3 день могут быть выявлены участки покраснения диаметром 5–20 миллиметров. На 4–5 день обнаруживаются зоны гиперемии с узелками и язвами диаметром до 5 миллиметров. Позднее можно выявить язвы с подрытыми краями и некротической тканью на дне.

УЗИ при амебиазе

Ультразвуковое исследование применяется при внекишечном амебиазе, особенно для диагностики абсцесса печени. Это исследование позволяет установить диагноз у 85–95% пациентов.

Что показывает УЗИ при амебном абсцессе печени?

УЗИ определяет местоположение и размеры абсцесса. Гнойное образование выглядит как очаг неправильной формы с низкоамплитудными эхо-сигналами в центре. Стенки абсцесса неровные и четкие. Чаще всего поражается правая доля печени, возможно ее увеличение.

Компьютерная томография

КТ более чувствительна, чем УЗИ, и используется для диагностики мелких абсцессов. Она позволяет определить количество и характеристики гнойных образований, часто применяясь для выявления внекишечного амебиаза в легких и головном мозге. Воспалительный процесс отображается как очаг деструкции с четкими, неровными контурами.

Другие методы диагностики при амебиазе

Для дифференциации кишечного и внекишечного амебиаза от других заболеваний (дизентерия, болезнь Крона, язвенный колит, лейшманиоз, туберкулез) могут быть назначены дополнительные исследования.

Дополнительные диагностические процедуры:

- радиоизотопное сканирование печени — отличает амебный абсцесс от бактериального;

- ирригоскопия толстой кишки — выявляет отеки, спазмы, изъязвления;

- магнитно-резонансная томография — предоставляет детальное изображение пораженного органа и локализацию абсцессов.

Лечение амебиаза

Лечение антисептиками и противопаразитарными препаратами

Все антисептические и противопаразитарные средства для борьбы с амебиазом называются амебоцидными препаратами. Выбор конкретного препарата зависит от степени заражения и локализации амеб. Существует три основные группы амебоцидных препаратов.

Три группы амебоцидных препаратов:

- I группа — препараты, действующие на амеб в просвете кишечника;

- II группа — препараты, воздействующие на амеб в слизистой кишечника и других органах;

- III группа — препараты, действующие на все жизненные формы амеб.

I группа амебоцидов

Первая группа включает антисептики и противопаразитарные средства, уничтожающие просветные и крупные вегетативные формы амеб в толстом кишечнике. Эти препараты также известны как просветные. Уничтожая просветные формы, они воздействуют и на цисты.

Препараты просветной группы:

- ятрен (хиниофон);

- дийодохин;

- тетрациклиновые антибиотики (тетрациклин, окситетрациклин).

Наиболее часто используются ятрен и дийодохин, которые нарушают жизненные процессы паразитов. Они препятствуют синтезу ядерных белков, что нарушает размножение амеб, и связываются с магнием и железом ферментов, участвующих в дыхательных процессах амеб. Тетрациклиновые антибиотики действуют косвенно, уничтожая кишечные бактерии, на которых питаются амебы, подавляя их рост. При лечении амебной инфекции тетрациклиновые антибиотики применяются только с другими противоамебными средствами.

Ситуации для применения препаратов первой группы:

- неинвазивный амебиаз у носителей;

- хроническая форма кишечного амебиаза;

- профилактика рецидивов после комплексной терапии амебиаза.

II группа амебоцидов

Вторая группа включает антисептики и противопаразитарные средства, уничтожающие тканевые формы амеб. Эти препараты называют системными.

Наиболее распространенные системные амебоцидами:

- эметина гидрохлорид (эметин);

- хингамин;

- хлорохин.

Препараты этой группы накапливаются в тканях пораженных органов (слизистой кишечника, печени, легких), нарушая размножение амеб и разрушая их внутриклеточные белки. В отношении просветных форм препараты второй группы не оказывают лечебного эффекта.

Показания для применения амебоцидов второй группы:

- острый и хронический амебный колит;

- амебный гепатит;

- амебные абсцессы печени и легких;

- амебная пневмония;

- амебные поражения кожи.

Курс лечения системными амебоцидами состоит из циклов, повторяющихся через 7–10 дней. При остром амебном колите достаточно одного-двух циклов. При хронических формах кишечного амебиаза и внекишечных поражениях лечение включает 3–4 цикла. Системные противоамебные средства дополняются препаратами первой группы.

III группа амебоцидов

Третья группа включает универсальные препараты, воздействующие на любые формы амеб.

Универсальные препараты третьей группы:

- метронидазол;

- тинидазол;

- орнидазол.

Эти средства проникают внутрь паразитов, нарушая синтез основных белков, включая ядерные белки и белки дыхательной цепи. Разрушение этих белков высвобождает свободные радикалы, токсично действующие на клетку паразита. Таким образом, препараты третьей группы останавливают размножение амеб и приводят к их гибели.

Показания для применения универсальных амебоцидов:

- кишечные формы амебиаза (острые и хронические);

- поражение амебной инфекцией других органов (печени, легких, головного мозга);

- хроническая амебная инфекция;

- бессимптомное носительство.

Основные антисептики и противопаразитарные препараты при амебиазе

| Название препарата | Механизм действия | Когда назначается | Как назначается |

| Ятрен (хиниофон) | уничтожает просветные формы амеб и цисты. | бессимптомная амебная инфекция; хроническая амебная инфекция; острый и хронический амебиаз кишечника; амебные поражения кожи. | Бессимптомное носительство: таблетки по 500 мг 3 раза в день на 5–7 дней после еды. Кишечный амебиаз: 3 г в день, деля на три приема, курс 7–10 дней. Повторение через 1,5–2 недели. Язвенные поражения: клизмы 1–2% раствора на ночь, курс 7–10 дней. Амебное поражение кожи: 0,5–3% растворы, 10% присыпки, 5–10% мази, обработка кожи 2–3 раза в день до заживления. |

| Дийодохин | уничтожает просветные формы амеб и цисты. | бессимптомная амебная инфекция; хроническая амебная инфекция; острый и хронический амебиаз кишечника. | Таблетки по 250–300 мг 3–4 раза в день после еды, курс 10 дней. Повторный курс через 15–20 дней. |

| Эметин(эметина гидрохлорид) | уничтожает тканевые формы амеб. | острый амебиаз кишечника; обострение хронического амебиаза; амебный гепатит; амебная пневмония; амебные абсцессы печени и легких. | Подкожные и внутримышечные инъекции 1% раствора, 30–50 мг дважды в день, максимум 100 мг в сутки. Один цикл 5–7 дней, при тяжелых формах 2–3 цикла с перерывами минимум 10 дней. |

| Метронидазол | уничтожает все жизненные формы амеб. | кишечный амебиаз; внекишечный амебиаз; хронический амебиаз; бессимптомное носительство. | Острый амебиаз: различные курсы в зависимости от тяжести. Курс метронидазола: таблетки по 250 мг 3 раза в день на 10 дней; 750 мг 3 раза в день до исчезновения симптомов; 400 мг 3 раза в день на 5 дней. При тяжелых формах — внутривенные инъекции по 500 мг каждые 8 часов, максимум 4 г в день. Внекишечный амебиаз: 800 мг 3 раза в день, затем 400 мг 3 раза в день на 5–7 дней. Кожный амебиаз: таблетки по 250 мг 3 раза в день на 7 дней. Бессимптомное носительство: таблетки по 500 мг 2 раза в день на неделю. Хронический амебиаз: таблетки по 500 мг 3 раза в день на 7–10 дней. |

| Тинидазол | уничтожает все жизненные формы амеб. | кишечный амебиаз; внекишечный амебиаз; хронический амебиаз; бессимптомное носительство. | Кишечный амебиаз: таблетки по 1,5–2 г (3–4 таблетки) в один прием на 3 дня, по показаниям до 6 дней. Внекишечный амебиаз: таблетки по 2 г (4 таблетки) 1–2 раза в день на 5 дней. |

Восстановление слизистой и микрофлоры кишечника

Для восстановления функций кишечной микрофлоры применяются препараты, подавляющие патогенные микроорганизмы и способствующие росту полезных бактерий. Важно также включать в рацион средства для укрепления иммунной системы и восполнения витаминов.

Классификация препаратов для восстановления микрофлоры кишечника:

- пробиотики;

- пребиотики;

- комбинированные средства;

- биологически активные добавки;

- кишечные антисептики;

- витамины;

- иммуномодуляторы.

Пробиотики

Пробиотики — это препараты с живыми микроорганизмами, которые размножаются в кишечнике и создают условия для нормальной микрофлоры. Бактерии в этих препаратах безопасны и активны на протяжении всего пути через желудочно-кишечный тракт.

Преимущества пробиотиков:

- заселение кишечника полезными бактериями;

- подавление патогенной флоры;

- помощь в переваривании пищи;

- синтез витаминов;

- стимуляция иммунной системы;

- нормализация моторики кишечника.

Пробиотики классифицируются по составу микроорганизмов.

Виды пробиотиков:

- монокомпонентные препараты;

- препараты конкурентного действия;

- поликомпонентные средства;

- сорбированные препараты;

- метаболитные пробиотики;

- закваски.

Монокомпонентные пробиотики (монобиотики)

Монобиотики содержат один вид микроорганизмов и относятся к пробиотикам первого поколения. Они могут включать один или несколько штаммов бактерий.

Примеры пробиотиков с одним штаммом:

- колибактерин (колибактерии);

- бифидумбактерин (бифидобактерии);

- биобактон (ацидофильные бактерии);

- бактисубтил (почвенные бактерии).

Препараты с несколькими штаммами лактобактерий: ацилакт, аципол, лактобактерин.

Препараты конкурентного действия (самоэлиминирующиеся антагонисты)

Эти препараты второго поколения состоят из споровых бацилл и дрожжеподобных грибов, которые вытесняют условно-патогенные микроорганизмы, но не размножаются.

Примеры препаратов конкурентного действия:

- бактисубтил;

- энтерол;

- бактиспорин;

- споробактерин.

Бактисубтил

Содержит почвенные бактерии Bacillus cereus, которые создают кислую среду, подавляющую гнилостные процессы и газообразование.

Микробы, подавляемые бактисубтилом:

- протеи;

- эшерихии;

- золотистый стафилококк.

Энтерол

Содержит дрожжевые грибы с антимикробным действием против патогенной флоры.

Микроорганизмы, с которыми борется энтерол:

- клостридии;

- кандиды;

- клебсиеллы;

- синегнойная палочка;

- сальмонелла;

- иерсинии;

- эшерихии;

- шигеллы;

- золотистый стафилококк;

- дизентерийная амеба;

- лямблии.

Бактиспорин и споробактерин

Содержат суспензию сенной палочки, выделяющей антибиотик, подавляющий различные микроорганизмы.

Поликомпонентные препараты

Поликомпонентные пробиотики третьего поколения содержат несколько видов бактерий, что расширяет их действие.

К многокомпонентным пробиотикам относятся:

- линекс;

- бификол;

- бифиформ.

Линекс

Содержит лактобактерии, бифидобактерии и энтерококки, повышает кислотность кишечной среды и участвует в синтезе витаминов В и К. Выпускается в капсулах, которые не разрушаются в желудочном соке.

Бификол

Содержит бифидобактерии и кишечную палочку, что способствует регенерации микрофлоры и подавляет активность шигелл, протеев и сальмонелл.

Бифиформ

Состоит из бифидобактерий и энтерококков, нормализует состояние слизистой и ограничивает активность патогенной флоры.

Сорбированные пробиотики

Сорбированные пробиотики четвертого поколения содержат колонии бактерий, прикрепленных к сорбенту, что способствует быстрому заселению кишечника.

Примеры препаратов:

- пробифор, бифидумбактерин форте – содержат бифидобактерии на активированном угле;

- флорин форте – состоит из сорбированных на угле бифидобактерий и лактобактерий;

- экофлор – комплекс лактобактерий и бифидобактерий с энтеросорбентом на основе древесного угля.

Метаболитные пробиотики

Препарат хилак-форте состоит из продуктов обмена нормофлоры кишечника, которые питают кишечный эпителий и подавляют рост патогенной флоры.

Пробиотические закваски

Пробиотические закваски — это чистые бактериальные культуры для добавления в молочные продукты, которые позволяют готовить кефир, йогурт и творог.

Примеры пробиотических заквасок:

- виталакт;

- стрептосан;

- бифивит;

- бифацил;

- биойогурт;

- пропионикс.

Виталакт

Закваска на основе лактобактерий и кефирного грибка, нормализует микрофлору кишечника.

Стрептосан

Содержит лактобактерии и энтерококки, подавляет гнилостные процессы в кишечнике.

Биойогурт

Состав включает термофильный стрептококк, болгарскую палочку и бифидобактерии, вытесняет патогенные микроорганизмы.

Бифацил

Содержит ацидофильную палочку и термофильный стрептококк, продукты на основе этой закваски богаты витаминами группы В.

Бифивит

Комплекс бифидобактерий, лактобактерий и пропионовокислых бактерий, способствует восстановлению нормофлоры.

Пропионикс

Содержит культуры пропионовокислых бактерий, стимулирует рост нормофлоры и подавляет патогенные микроорганизмы.

Пребиотики

Пребиотики — это углеводы, создающие среду для размножения полезных микроорганизмов. Они не усваиваются организмом, но служат питанием для микробиоты.

Дополнительные функции пребиотиков:

- устранение избытка слизи из кишечника;

- ускорение регенерации слизистой;

- стимуляция перистальтики;

- активизация процессов выработки витаминов;

- снижение газообразования.

Пребиотики содержатся в молочных продуктах, кукурузных изделиях, луке, чесноке и бананах.

Органические соединения-пребиотики:

- ксилит;

- сорбит;

- лактулоза;

- клетчатка;

- глутаминовая кислота;

- олигофруктоза;

- инулин;

- аргинин;

- пектин;

- хитозан.

Препараты-пребиотики:

- лактусан;

- прелакс;

- дюфалак;

- нормазе;

- порталак.

Эти препараты содержат лактулозу, которая разлагается микроорганизмами нормофлоры, образуя молочную кислоту и способствуя росту лактобактерий и бифидобактерий.

Комбинированные препараты (синбиотики)

Синбиотики содержат пробиотики и пребиотики, создающие оптимальные условия для их действия.

К синбиотикам относятся:

- бифилиз;

- бифидумбактерин 1000;

- нормофлорин-Л;

- нормофлорин-Б;

- полибактерин;

- биофлор.

Бифилиз

Содержит бифидобактерии и пребиотик лизоцим, подавляющий патогенные микроорганизмы.

Бифидумбактерин 1000

Корректирует микрофлору кишечника благодаря бифидобактериям и кристаллической лактулозе.

Нормофлорин

Содержит бифидобактерии (нормофлорин-Б) и лактобактерии (нормофлорин-Л), а также пребиотик лактит.

Полибактерин

Содержит семь видов лактобактерий и бифидофлоры, пребиотик — экстракт топинамбура.

Биофлор

Содержит кишечную палочку и питательную среду для бактерий, подавляет патогенные микроорганизмы.

Биологически активные добавки

БАДы содержат природные или синтетические компоненты для улучшения питания. Для восстановления микробиоты используются БАДы с пробиотиками или пребиотиками. Их следует принимать согласно инструкции.

Рекомендуемые БАДы при нарушениях микрофлоры:

- максилак – содержит 9 видов лактобактерий и бифидобактерий;

- кипацид – основан на лактобактериях и лизоциме;

- бактистатин (пребиотик) – включает сенную палочку, минерал цеолит и соевую муку;

- биовестин-лакто – содержит бифидобактерии, лактобациллы и продукты их жизнедеятельности;

- йогулакт – включает живые молочнокислые организмы и термофильные стрептококки;

- эубикор (пребиотик) – изготовлен из дрожжевых культур и пищевых волокон;

- бион 3 – комплексная добавка с пробиотиками, витаминами и минералами.

Правила выбора и употребления пробиотических препаратов

При покупке пробиотиков важно учитывать несколько ключевых аспектов и следовать рекомендациям по их использованию.

Основные характеристики пробиотиков:

- форма выпуска;

- правила применения;

- противопоказания;

- возможные побочные эффекты;

- использование во время беременности и грудного вскармливания.

Форма выпуска пробиотиков

Пробиотики бывают в сухом (таблетки, капсулы, порошки) и жидком виде (сиропы, капли). Каждая форма имеет свои плюсы и минусы.

Сухие пробиотики

Сухие пробиотики удобны для использования в офисе или в поездках, так как не требуют особых условий хранения. Предпочтительны капсулированные препараты, которые защищают микроорганизмы от желудочного сока. Бактерии в сухом виде активируются в кишечнике через 8–10 часов, и часть из них может быть выведена до начала действия препарата. Процесс сушки может снижать полезные свойства микроорганизмов, что влияет на их способность прикрепляться к слизистой кишечника.

Жидкие пробиотики

Жидкие пробиотики действуют быстрее благодаря активным (не высушенным) бактериям. Однако их использование может быть затруднено из-за необходимости соблюдения условий хранения и короткого срока годности. При покупке жидких пробиотиков важно проверять целостность упаковки.

Каждый пробиотический препарат сопровождается инструкцией с рекомендуемой суточной дозой и режимом приема. Для достижения эффекта пробиотики следует принимать в течение двух недель, первые изменения могут проявиться через 7–10 дней. Рекомендуется принимать препараты натощак, чтобы пища не мешала работе микроорганизмов. Порошковые формы, требующие разведения с водой, следует готовить перед употреблением. Вода должна быть кипяченой и охлажденной, так как в теплой среде бактерии теряют активность. Для повышения эффективности курса пробиотиков рекомендуется дополнить его пребиотиками.

Передозировка пробиотиками невозможна, так как избыточные микроорганизмы выводятся из кишечника естественным образом.

Противопоказания

Прямых противопоказаний к использованию пробиотиков нет. Однако возможны относительные противопоказания из-за индивидуальной непереносимости компонентов. Пациентам с кандидозом не рекомендуется принимать пробиотики с лактобактериями. Сухие формы препаратов обычно лучше переносятся, хотя их эффективность ниже. Продукты с дрожжевыми клетками могут увеличивать риск аллергии, особенно у маленьких детей. Некоторые пробиотики имеют возрастные ограничения, указанные на упаковке.

Пробиотики во время беременности и кормления грудью

Пробиотики безопасны для беременных, так как нет доказательств их негативного влияния на беременность. Эти микроорганизмы действуют локально, и вероятность их попадания в грудное молоко крайне низка. Исследования не выявили побочных эффектов от применения пробиотиков у женщин, кормящих грудью.

Иммуномодуляторы

Иммуномодуляторы — это лекарства, восстанавливающие иммунную систему, активируя её ослабленные функции. Их применение помогает быстрее восстановить кишечную микрофлору. Наиболее эффективны препараты на растительной основе.

К натуральным иммуномодуляторам относятся:

- Иммунал (на основе эхинацеи пурпурной);

- настойка эхинацеи;

- настойка лимонника;

- настойка элеутерококка;

- аптечные сборы с рябиной, шиповником и подорожником.

Препараты для борьбы с дефицитом витаминов

При нарушении микрофлоры кишечника выработка и усвоение витаминов замедляется или прекращается. Пациентам рекомендуется использовать препараты для восполнения дефицита витаминов, особенно А, Е и Д. При недостаточной функции кишечника также страдает синтез витаминов группы В и К. Витаминные препараты могут содержать отдельные витамины или комплексы, в которые могут входить минеральные вещества и биологически активные добавки. Поливитаминные препараты классифицируются по составу и дозировке.

Категории витаминных комплексов:

- поливитамины без минералов – Ундевит, Аэровит, Пиковит;

- средства, содержащие витамины, микроэлементы и макроэлементы – Дуовит, Прегнавит, Мульти-табс;

- комплексы витаминов с минералами и БАД – Авитон, Инолтра, Супер Система Шесть.

Вопрос-ответ

Каковы причины амебиаза?

Амебиаз в основном вызывается E. histolytica и, как правило, встречается в регионах с плохими санитарными условиями. Паразит распространен по всему миру, но большинство случаев заражения происходит в Центральной Америке, западной части Южной Америки, западной и южной части Африки, Индии и некоторых частях Южной Азии.

Как диагностировать амебиаз?

Болезнь подтверждается выделением из кала цист или самих вегетативных форм простейших. Больным проводится колоноскопия или ректосигмоскопия. Эндоскопическое исследование позволяет увидеть множественные язвенные поражения внутренней части стенки толстой кишки.

Какой анализ крови показывает наличие амебиаза?

Анализ сыворотки крови на содержание IgG-антител к Entamoeba histolytica позволяет не только диагностировать наличие у пациента инвазивного амебиаза, но и выявить факт бессимптомного носительства, а также определить предшествующие случаи заболевания неинвазивным амебиазом.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно мойте руки с мылом, особенно после посещения туалета и перед едой. Это поможет предотвратить заражение амебами, которые могут передаваться через загрязненные руки или продукты питания.

СОВЕТ №2

Избегайте употребления некипяченой воды и сырых овощей в регионах с высоким риском амебиаза. Пейте только бутилированную или кипяченую воду, а также тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением.

СОВЕТ №3

Если вы заметили симптомы, такие как диарея, боли в животе или лихорадка, немедленно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить серьезные осложнения.

СОВЕТ №4

Следите за своим состоянием здоровья во время путешествий в страны с низким уровнем санитарии. Применяйте профилактические меры, такие как вакцинация и использование антисептиков, чтобы снизить риск заражения.